«Lacha» Pulunpe aldizkarian

“El tímido se acepta a sí mismo cuando ya no le da vergüenza sentir vergüenza”

Patxi Irurzun

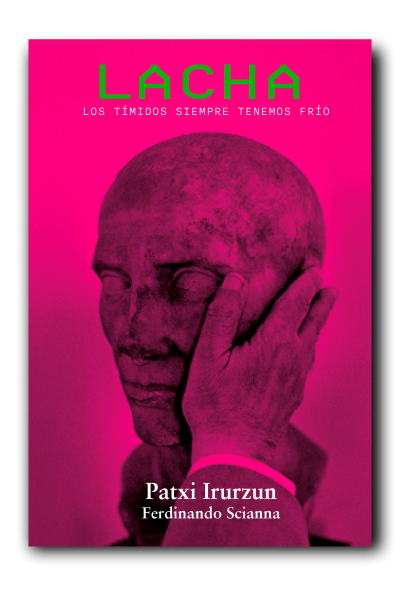

En “Lacha”, su nueva obra, Irurzun reflexiona sobre un rasgo de carácter, la timidez, que ha determinado todo en su vida, así como su vocación literaria. El texto describe experiencias propias, a menudo tan tormentosas como cómicas, provocadas por su introversión, e incluye conversaciones y anécdotas de otros tímidos audaces (o “apalharroak”, en palabras de Gorka Urbizu) además de varias fotografías del prestigioso artista siciliano Ferdinando Scianna.

Miren Lacalle. Iruñea. Gara/Naiz

Cuando entrevistamos a Patxi Irurzun lo encontramos preparando la maleta para un viaje a Eslovenia, donde permanecerá durante dos semanas presentando la traducción de uno de sus libros más queridos −y de sus lectores−, “Atrapados en el paraíso”, en el que narraba sus peripecias de otro viaje, en aquella ocasión al basurero de Payatas, en Manila, donde recaló gracias a un premio literario, que a su vez le posibilitó ir a Chiapas, La Habana o Bangkok… “Para ser tan parado, ya me he movido lo mío…”, bromea. Quienes conocemos bien al escritor iruindarra sabemos que, en efecto, el retraimiento y la timidez son los rasgos más acentuados de su personalidad. Cuesta imaginarlo escalando montañas de detritus en un vertedero gigantesco, al otro lado del mundo. Y cuesto imaginar que alguien como él sea el autor de libros tan descarados como “Cholita voladora marciana” o “Tratado de hortografía”. En la obra sobre la que vamos a hablar en esta ocasión, “Lacha” reflexiona sobre todo ello, sobre esa dicotomía, o sobre su extremada introversión, que ha padecido desde niño, convirtiendo su vida en un pequeño viacrucis diario.

¿Qué le ha llevado a escribir sobre este tema?

Hacía tiempo que quería reflexionar sobre algo que ha condicionado tanto mi vida. Si hay un rasgo de mi carácter que me define creo que es la timidez, y eso ha determinado todo: lo que hecho, y, sobre todo, lo que he dejado de hacer, las oportunidades que he dejado pasar, mi manera de relacionarme (o no) con la gente… Y todo el sufrimiento que eso me ha supuesto y me sigue suponiendo. A la mayoría de las personas creo que en algún momento les da vergüenza decir o hacer algo, o tienen miedo del juicio que los demás puedan hacer sobre ellas, pero en el caso de los tímidos enfermizos como yo eso es algo que nos sucede en todo momento, una carga que acaba haciéndose muy pesada. Por otra parte, también quería escribir sobre eso porque, precisamente, creo que, en gran medida, si me dedico a escribir es porque soy una persona tímida que encuentra en la literatura, entre otras cosas, una manera de socializar, de expresarse o de compensar sus carencias.

Pero, como cuenta en el libro, hay un hecho concreto que le pone manos a la tarea…

En realidad, yo ya había escrito sobre la timidez de una manera periférica en muchos de mis libros, algunos de mis personajes comparten conmigo esa manera de ser, o, ahora, al releer “Atrapados en el paraíso”, veo que también en algunos pasajes hablo sobre eso, sobre la inseguridad y el desvalimiento que me hace sentir mi carácter. Pero, sí, fue al leer un poema del cantante Diego Vasallo en el que hablaba de la audacia de los tímidos, en el que me sentí muy representado, cuando empecé a darle vueltas a la idea de escribir sobre el tema. Más tarde tuve ocasión de entrevistar a Diego, por otros motivos, pero al acabar tuvimos una charla al respecto que creo que me dio todas las claves. Aunque el empujón definitivo vino cuando Clemente Bernad y Carolina Martínez me propusieron desde Alkibla participar en su colección “Emergencias”, en la que proponen a los autores escribir sobre sus contradicciones, dilemas, conflictos…

¿A qué se refiere cuando habla de la audacia de los tímidos?

Los tímidos somos como una botella de champán, personas contenidas, pero con una gran agitación interior, así que a vece eso explota, se desborda… Por una parte, lo que para otras personas puede ser algo natural, no sé, pedir la vez en la tienda o que te atiendan en la barra de un bar, para nosotros se convierte en una hazaña, casi como subir el Everest. Peleamos constantemente con ello y una manera de sacudirse esa ansiedad, o de rebelarse frente a ella, es desmelenarse, arrojarse desde esa cima que tan costosamente has alcanzado, a veces sin medir las consecuencias o la posibilidad de estrellarte. Además, si alguien es retraído, llama mucho más la atención cuando se suelta. En mi caso, todo el pudor que puedo sentir en mi vida diaria, lo venzo en mis libros, que suelen tener un tono desenfadado.

Lacha también lo tiene, en él habla de todos esos padecimientos pero en muchas páginas lo hace con un tono divertido, incluso autoparódico.

Sí, porque todas esas cosas y comportamientos que tenemos los tímidos, los rodeos, las “espantás”, el rubor, tienen un punto cómico, a pesar de todo lo que nos hacen sufrir. Somos como Peter Sellers en “El guateque”, torpes, desastrosos… En “Lacha” cuento varias peripecias personales patosas de ese tipo. Lo bueno es que a la vez todo eso suele provocar en los demás un sentimiento de empatía o de cariño, incluso de protección, y con el tiempo aprendes a beneficiarte de ello.

Sorprende la colaboración en “Lacha” de Ferdinando Scianna, con unas fotografías que aparentemente no tienen mucho que ver con su texto.

Para mí es un lujo que un fotógrafo con ese prestigio a nivel internacional acompañe mi texto. Esa es precisamente la palabra, acompañar, que, como bien escribe Carolina Fernández en la introducción a las fotos de Ferdinando, explica su presencia. No se trate de que el texto y las fotos se complementen o expliquen lo uno a lo otro. Ferdinando me acompaña porque, aunque él es una persona con un carácter completamente opuesto al mío, extrovertido, expansivo, sus fotos tienen ese punto de ser tomadas desde el respeto, la fragilidad, la no invasión… Ese es el vínculo, además de la portada, que es una foto de Ferdinando en la que aparece una de las manos de Jorge Luis Borges, a quien retrató, y que también era un gran tímido. Alkibla, por otra parte, es una editorial muy orientada a la fotografía, no puede ser de otro modo estando al frente de ella Clemente Bernad, y esta es un poco su política, publicar este tipo de libros interdisciplinares. Son ellos lo que propusieron esta colaboración.

Y por el libro, además de Ferdinando Scianna, desfilan anécdotas de otros tímidos ilustres…

Sí, por una parte, además de mis propias experiencias personales (en ese sentido, “Lacha” es un libro que lo emparenta con otros míos de carácter autobiográfico como “Atrapados en el paraíso” o “Dios nunca reza”), he hablado con un especialista médico, con músicos como Isabel Marco o Gorka Armendariz (Leihotikan), con bertsolaris como Iñigo Ibarra… Y, por otra parte, en el libro cuento algunas anécdotas de tímidos ilustres como Agatha Christie, Angus Young, Andoni Egaña, Gorka Urbizu… o reflexiones sobre la vergüenza de escritoras como Annie Ernaux, Eider Rodríguez…

¿A quién cree que puede interesar este libro y en qué puede ayudarle?

Creo que cualquier persona puede sentirse reconocida en muchas de las cosas que cuento, porque, como digo, la mayoría tenemos momentos de timidez o vergüenza, en los que queremos que nos trague la tierra (por ejemplo, cuando vamos a un espectáculo en el que piden “voluntarios”). En lo que se refiere a los tímidos, la intención no es que sea un libro de autoayuda, que me parecen horrorosos, además un tímido no va a dejar de serlo nunca, eso no lo remedia nada y menos un libro, pero sí que me parece que las personas tímidas que lean “Lacha” quizás puedan entender que sentir vergüenza de esa manera tan dramática no es algo que le sucede solo a ellas, o que se puede llegar a convivir con la timidez. Uno aprende a aceptar su timidez cuando se da cuenta de que ya no le da vergüenza sentir vergüenza. E incluso puede aprovecharse. La timidez te hace sufrir, pero también te hace más introspectivo, más observador, incluso más creativo. Y más fuerte. Hay que ser muy fuerte mentalmente para soportar toda esa presión diaria. En mi caso concreto, la conclusión que he sacado es que si yo no fuera tímido, seguramente tampoco habría sido escritor, y eso es algo muy importante y a lo que debo estar agradecido, porque yo no me imagino a mí mismo, mi vida de otro manera que no sea así, escribiendo.

El gorila, de nombre Pechotoro, era un magnífico ejemplar albino, con el pelaje plateado y lustroso y un cuerpo cincelado por el ejercicio al aire libre y una crianza a cuerpo de rey en los bosques de la ganadería de Dolores Fuertes, cuyo hierro llevaba marcado a fuego en uno de sus poderosos glúteos.

El combate contra Pechotoro le correspondió al gorilero de moda, Macaquito, el Niño de la Sabana (sin tilde, a pesar de que últimamente han sido muy sonadas sus correrías entre las sábanas, con tilde, de una famosa mocatriz).

Compareció con chistera de terciopelo azul purísima, un elegante traje a juego, diseñado por el famoso diseñador Golondrino Spagna, y unas resplandecientes Adidas-Cartier, atuendo que en su conjunto componía una auténtica y refinada obra de arte, a la que no tardó en sumarse la magistral faena del matador.

El gorila, por su parte, saltó al ruedo empoderado y rugiente, golpeándose el pecho con furia y adornado con una descomunal erección, que mermó, no obstante, en un santiamén El Niño de la Sabana con el primero de sus antológicos estacazos, propinado de manera certera en las partes pudendas del súbitamente apaciguado primate. Macaquito, como ustedes saben, es un maestro manejando el bate de béisbol, como demostró en los siguientes lances del combate, en los que golpeó con destreza a Pechotoro en la cabeza, los riñones y de nuevo en las criadillas. Tuvo, no obstante, un ligero traspiés en mitad de la faena que a punto estuvo de costarle un disgusto serio, porque el gorila aprovechó el descuido para zarandearlo brutalmente e intentar morderle una oreja. Macaquito, de hecho, sería a estas horas un hombre desmochado, de no ser por la rápida intervención de sus subalternos, que acuchillaron con habilidad al animal, debilitándolo y tiñendo su argentina pelambrera de sangre, cuyos rutilantes reflejos vinieron a confundirse con los últimos rayos de un sol igualmente moribundo.

Salvado este pequeño traspiés, el combate continuó con la delicadeza que caracteriza al maestro, el cual remató su impecable trabajo partiendo de un solo golpe la cabeza a Pechotoro con un machetazo que hundió el filo hasta el mismísimo encéfalo del gran simio. Pechotoro cayó desplomado entre los entusiastas aplausos del respetable, que pidió para el diestro las dos garras del gorila, premio que fue concedido y al que el presidente del combate sumó, con buen criterio, el de su badajo (el de Pechotoro, queremos decir). El gorilero, por último, brindó el trofeo a la ministra de Cultura, presente en el palco, a la cual agradeció su decidido apoyo a la gorilomaquia, sobre todo en estos momentos en que, de manera incomprensible, la Unión Europea ha señalado nuestra Fiesta Nacional como un espectáculo bárbaro y vergonzante, impropio de una sociedad civilizada.

Publicado en «Rubio de bote», colaboración quincenal para magazine ON (diarios Grupo Noticias), 16/08/2025

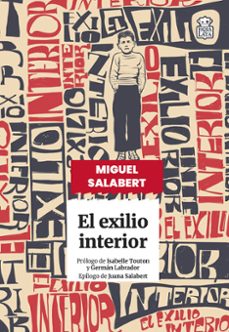

Ojos barrenderos. La expresión la utiliza el escritor Miguel Salabert en su novela El exilio interior para referirse a alguien cabizbajo, con una mirada humillada. Y la utiliza de una manera tan natural que al leerla pensé que se trataba de un término de uso común, más o menos habitual en algunos lugares.

El exilio interior refleja los años, lúgubres, terribles, de la posguerra española, en los que millones de personas tuvieron que vivir de esa manera, con los ojos barrenderos, enterrados en vida por una losa de silencio durante los cuarenta años de paz franquista −la paz de los cementerios−, habitando ese exilio interior al que Salabert alude en el título. Escrita en la década de los 50 del pasado siglo, la novela fue traducida y publicada por primera vez en francés en 1961. Después vendrían otras ediciones en inglés, húngaro o griego. Y solo en 1988 llegaría a las librerías de España, en su idioma original.

Curiosamente, si bien la novela fue silenciada durante todo ese tiempo, el título de la misma, El exilio interior, se socializó hasta convertirse en un concepto recurrente para referirse a ese último reducto de libertad, ese búnker que son la mente y las ideas y principios de cada persona, que el totalitarismo, la injusticia, las circunstancias adversas, no pueden asaltar. El propio Adolfo Suárez utilizó el término, ante lo cual Miguel Salabert replicó: “Cuando un Adolfo Suárez u otro cualquiera de sus congéneres emplea una expresión de cuño literario, ya puede decirse que esta se ha convertido en un lugar tan común como un urinario público, aunque de mucha menos utilidad”.

Por lo demás, la novela nos regala hallazgos literarios maravillosos, esos ojos barrenderos que el autor deja caer, sin darle importancia, en una frase corriente de la misma; pinceladas de humor (la primera parte es casi una novela picaresca, ubicada en la infancia del personaje durante la guerra y los primeros años de posguerra, los años inhabitables, como los llama él); o un demoledor retrato de la universidad franquista y la desesperada autodestrucción de sus mentes más brillantes, con algunos descensos a los infiernos que anteceden a los que describiera Luis Martín-Santos en Tiempo de silencio.

Reeditada por Hoja de lata, con prólogo de Isabelle Touton y Germán Labrador, y con epílogo de la hija del autor, la escritora Juana Salabert, la lectura de El exilio interior nos hace recordar, por otra parte, que también hoy en día hay millones de personas exiliadas dentro de sí mismas (por ejemplo, aquellas a quienes no se reconoce su talento, usurpado por oportunistas o por otros con menos escrúpulos y más dotados para la sociedad del espectáculo) u obligadas a sobrevivir −sin papeles, acechadas por la violencia machista, la pobreza, el desahucio, el racismo…− con ojos barrenderos.