Entrevista en Diario de Navarra sobre «Cholita voladora marciana»

(Publicado en «Rubio de bote», colaboración en magazine ON (diarios Grupo Noticias, 17/01/25)

Así es como llaman en China a algunas pequeñas edificaciones que han permanecido como islas en medio de grandes estructuras −autopistas, avenidas, bloques de apartamentos− porque sus propietarios se han negado a venderlas o a ceder ante las presiones de inmobiliarias o constructoras, ante el avance de esa maquinaria aplastante que es el turbocapitalismo (el turbocapitalismo comunista, en este caso): casas clavo.

Durante los últimos días he visto distintas fotografías de ellas en las redes sociales. Una casita plantada en mitad de los carriles de una autopista, que los coches tienen que rodear; otra, hundida en un scalextric de rotondas, circunvalaciones, vías de servicio, construidas para evitarla y para engullirla al mismo tiempo; o −esta es la que más me ha llamado la atención− un inmueble de dos plantas en mitad de un solar en construcción, alrededor del cual las excavadoras han abierto un enorme hoyo, de modo que la casa permanece levantada sobre un bloque de tierra que coincide con su delimitación. Si los vecinos de ese inmueble quisieran salir del mismo por el portal caerían en el agujero excavado por las máquinas. No tengo ni idea de cómo se las apañan para ello, o para acceder a su vivienda, tal vez trepando por una escalera de cuerda, o escalando con piolets un terraplén de barro.

Leo además que en muchas ocasiones a esos propietarios rebeldes les cortan el agua, la electricidad, los suministros, para obligarlos a rendirse por agotamiento. Detrás de cada una de esas díscolas edificaciones se adivina, pues, una historia de lucha y resistencia, una desigual batalla entre esos monstruos descorazonados que son las grandes compañías o el Estado y algunos individuos, que deciden no someterse por orgullo, por el valor sentimental de sus propiedades, por lo que sea: cada casa clavo, supongo, atesorará una historia particular y heroica.

También en nuestras ciudades hemos conocido historias semejantes, edificaciones o pequeños barrios que han aguantado como vestigios del pasado entre el hormigón, los polígonos industriales o los centros comerciales; o en el cine, por ejemplo, la entrañable película de dibujos animados Up, que está basada en una historia real, con final feliz, por cierto: la propietaria de la casa no salió volando elevada por una bandada de globos, pero consiguió que su propiedad no fuera demolida y todavía hoy permanece encajonada, convertida casi en una casita de juguete −y en atracción turística−, entre grandes bloques de cemento.

Seguramente las casas clavo serán excepciones y en la mayoría de casos similares habrá habido desahucios por la fuerza o por la fuerza del dinero. Son piedras en el zapato, pero a veces una pequeña china −nunca mejor dicho−, un diminuto clavo en la rueda consigue parar la maquinaria, el avance imparable del “progreso”, el caminar arrollador y despiadado del monstruo.

El SEÑOR PÉREZ Y OTROS LADRONES DE VOCES

La ventriloquía se ha ligado en muchas ocasiones, sobre todo en expresiones literarias y cinematograficas, a historias siniestras o terroríficas. El Señor Pérez es uno de los escasos artistas que se dedican profesionalmente a ella en Euskal Herria. Coleccionista y estudioso de esta rama del ilusionismo, ahuyenta la leyenda negra y defiende con pasión y con su trabajo un arte de larga y rica tradición que ha tenido a lo largo de la historia momentos de esplendor

Mientras en el parque de Lakua en el que nos hemos citado para esta entrevista el fotógrafo retrata a Tony Pérez −conocido en el mundo artístico como Señor Pérez−, el ventrílocuo gasteiztarra me deja en custodia a su muñeco Charlie. Siento un pequeño tembleque, igual que si sostuviera un bebé y temiera que pueda escurrírseme entre los brazos. Charlie, que representa al famoso y universal payaso catalán Charlie Rivel, es una pieza de coleccionista. Perteneció a otro ventrílocuo, el talentoso Joe Luiz, que fue “rival” de José Luis Moreno, cuyo nombre −advertimos− aparecerá repetida e inevitablemente en estas páginas junto con el de su tío, el tan famosísimo en Estados Unidos como desconocido entre nosotros Señor Wences.

El muñeco Charlie vive ahora una segunda juventud, de la mano del Señor Pérez, algo que −nos cuenta este− no es habitual: normalmente la vida y el recorrido artístico de los ventrílocuos y sus muñecos van unidos. Su relación es personal e intransferible (es decir, en algún lugar, una especie de Benidorm para muñecos de ventriloquía, la doña Rogelia de Mary Carmen o la perrita Marilyn de Herta Frankel, estarán disfrutando de una descansada y merecida jubilación). Se trata, pues, de un sentimiento casi paterno-filial, que se hace patente cuando vuelvo a dejar a Charlie en el regazo del Señor Pérez y este él le atusa cariñosamente los cabellos de color zanahoria o alisa con delicadeza su vestido rojo de payaso.

Pocos, pero bien avenidos

Charlie es uno de los muñecos que componen la troupe del Señor Pérez. Además de él, en sus actuaciones suelen aparecer la dulce Lina, la que fue su primera partenaire, una muñeca de trapo que sueña con ser artista (sin darse cuenta de que, de manera paradójica y mágica, ya lo está siendo); Kike, un bebé mentalista; el mono Banano, un muñeco de ventriloquía mudo; o Doña Teresa, que se llama así en honor a la abuela de Tony y que este mandó fabricar en Argentina, por medio del CIVEAR (Círculo de Ventrílocuos Argentinos) y en particular de su presidente, Miguel Ángel Lembo, quien apadrinó en sus inicios a Pérez y en quien este encontró el apoyo y los consejos que echaba de menos por estos lares, donde los ventrílocuos se han convertido en las últimas décadas en raras avis. Son pocos, pero bien avenidos, no obstante, pues cuando preguntamos al señor Pérez por alguno de sus colegas vascos nos habla elogiosamente del donostiarra Elvi, otro de los acróbatas de la laringe de referencia en Euskal Herria. Más allá de ellos, sin embargo, hay que rebuscar para dar con otros artistas que se dediquen profesionalmente a la ventriloquía.

El propio Señor Pérez recaló en este arte casi de rebote. “Yo estaba ligado al mundo del ilusionismo”, nos cuenta. “Junto con un compañero tenía una compañía de marionetas, que se llamaba Magionetas, y, como dábamos muchas funciones, llegó un momento en que me aburría. Actuábamos detrás de una tela, desde donde hacíamos las voces, así que empecé a hacer lo mismo, pero sin mover los labios, por pura diversión. Y la verdad es que me salía bien, lo que dio pie a plantearme realizar un número de ventriloquía. Conseguí una muñeca de trapo, Lina, que me trajo mi cuñado de Londres, y preparé un sketch, que todavía hago, y la verdad es que fue una sensación maravillosa, que no tenía nada que ver con las marionetas, porque yo ya no estaba detrás de una tela, ahora la gente me veía a mí, además de al muñeco… No sé, hay una especie de magia, el público inmediatamente se olvida de que soy yo el que está haciendo las voces, le dan credibilidad a ese muñeco, y es como si le dieran también vida”.

Las voces de los muertos

La ventriloquía, en efecto, está más ligada al mundo del ilusionismo −del que es una rama, como el mentalismo o el escapismo− que al de los títeres o marionetas. Hay en ella un componente misterioso, y también inquietante, tal vez como herencia de una idea que se tenía en la antigüedad: la de que las voces de los muertos se alojaban en el estómago de algunos vivos y los difuntos hablaban a través de ellos. La propia etimología de la palabra, ventrílocuo, “el que habla con el vientre”, contribuye a la confusión, porque lo cierto es que la técnica tiene que ver más con la laringe y con los músculos faciales (era habitual, por ejemplo, a finales del siglo XIX e inicios del XX que muchos ventrílocuos se dejaran bigote, para disimular los movimientos de los labios). “La técnica es trabajar mucho, cuidarse, no beber alcohol, ni bebidas con hielo, también hay que tener unos mínimos físicos, en cuanto a la cavidad bucal, la laringe… Yo de pequeño oía que los ventrílocuos hablaban con el estómago y me parecía increíble, pero, aunque el estómago sí tiene algo que ver con la respiración, con empujar o proyectar con la voz, no hablas con él, es un falso mito”, aclara el Señor Pérez.

En todo caso ese halo de misterio ligado al mundo de la ventriloquía ha hecho mucho daño, creando alrededor de la misma más mitos falsos, leyendas negras e incluso todo un imaginario de terror en el mundo del cine y la literatura, a lo cual se suman una serie de fobias que algunas personas padecen, como la automatonofobia, el miedo hacia todo ser inanimado que representa una figura humana; la pediofobia, el miedo a los muñecos que imitan formas humanas; o la pupafobia, el miedo a los títeres (y a las cuales, en el caso de nuestro pobre Charlie, el muñeco del Señor Pérez, podemos sumar la coulrofobia, el miedo a los payasos).

El caso del ventrílocuo asesinado

Respecto a lo primero, las leyendas negras, la historia más conocida es la del ventrílocuo estadounidense Charlie McCarthy y su muñeco Edgar Bergen, que representaba a un niño de unos ocho o nueve años, el cual causaba entre los espectadores cierto desasosiego y tensión por su inquietante apariencia y sus extraños rasgos faciales, y por el celo con que el ventrílocuo lo protegía de los curiosos, pues no permitía que nadie se acercara a él. Al final de una de las funciones, allá por el año 1920, McCarthy fue encontrado muerto en el camerino de un sórdido teatro de Nueva York. Su cuerpo presentaba el cuello partido, varias cuchilladas y las cuencas de los ojos vacías. Junto a él, en su maleta, el muñeco Edgar reposaba apaciblemente, con su sonrisa impertérrita. Cuando la policía lo examinó, descubrió horrorizada que bajo la máscara y la vestimenta del muñeco se ocultaba el cuerpo embalsamado de un niño. A partir de este horripilante giro del guion hay diferentes versiones. Unas hablan de que fue el muñeco el asesino del ventrílocuo. Otras, que la momia del niño era la del propio hijo de McCarthy. En cualquier caso, todo se trata de un bulo, un moderno mito de internet, creado por un blogero mexicano en 2012, que utilizó la foto de un ventrílocuo real, el alemán Henry Rox y su muñeco Max (cuya apariencia, la verdad sea dicha, daba pie a forjar todo tipo de historias terroríficas) para ilustrar esta leyenda urbana. Pero lo más curioso de todo es que, en lo que se refiere a los nombres de los protagonistas, lo que hizo este blogero fue intercambiar el de un ventrílocuo real, Edgar Bergen, y el de su muñeco Charlie McCarthy, quienes aparecieron con frecuencia a mediados del siglo XX en Estados Unidos en diferentes espectáculos televisivos e incluso protagonizaron varias películas (posteriormente, a la muerte de Bergen, levantó cierto revuelo la noticia de que el ventrílocuo dejara su herencia a su muñeco −tal vez otra leyenda urbana− en lugar de a su hija, la actriz Candice Bergen, quien durante buena parte de su infancia estuvo convencida de que Charli era su hermano, un hermano del que además sentía a menudo celos, pues tenía mucha más ropa y más elegante que la suya y su padre le dedicaba más mimos y atenciones).

La ventriloquía en el cine y la literatura

En cuanto al cine y la literatura, hay una larga tradición de historias de terror vinculadas al mundo de la ventriloquía, en la cual se repiten una serie de patrones: los muñecos que adquieren vida propia y se revuelven de manera criminal contra sus creadores, los ventrílocuos que no consiguen disociar su personalidad de las de sus muñecos y enloquecen, los muñecos que actúan como la voz de la conciencia de los artistas … Una de las obras más conocidas es “Magic”, la novela de Willian Goldman, que tendría su adaptación cinematográfica en la película homónima, dirigida por Richard Attenborough y protagonizada por Anthony Hopkins y Ann Margret. En ella, un mago de naipes llamado Corky, tras toda una vida malganándose la vida en bares y garitos, se vuelve repentinamente famoso gracias a su ingenioso muñeco Fats, quien poco a poco se apodera de la mente del ventrílocuo y la convierte en una herramienta para sus siniestros planes. En “Un gramo de locura”, el cómico pelirrojo Danny Kaye interpreta a una ventrílocuo que sufre los celos de sus muñecos −los cuales de nuevo se disocian y toman voz y vida propia, chafando todas las aventuras amorosas de Kaye−. En la novela “El ventrílocuo y la muda”, una tan delirante como magistral obra adscrita al surrealismo escrita por el valenciano Samuel Ros en 1930, un ventrílocuo se enamora de una muchacha muda a la que, sin pretenderlo, robó la voz cuando ella nació (el concepto de ladrones de voz, para referirse a los ventrílocuos se repite en varias ocasiones, dentro de este imaginario cinematográfico y literario)…

Acróbatas de la laringe

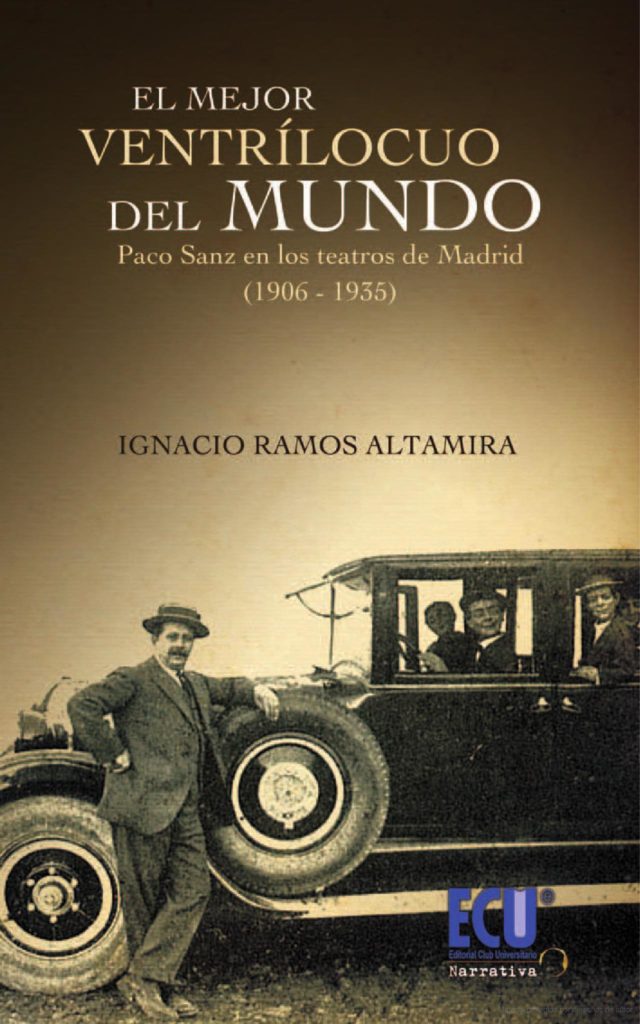

Pero, por supuesto, no todas las novelas o películas sobre ventriloquía se centran en ese supuesto aspecto siniestro o terrorífico. Por ejemplo, el libro “El mejor ventrílocuo del mundo: Paco Sanz en los teatros de Madrid (1906-1935)”, de Ignacio Ramos Altamira, recrea la vida del valenciano Francisco Sanz Baldoví, considerado uno de los mejores ventrílocuos de todos los tiempos, que asombró al mundo con su gabinete de autómatas, una colección de muñecos articulados con la que recorrió los más prestigiosos teatros de España, Portugal y Latinoamérica, en un espectáculo en el que también incluía números de transformismo o conciertos de guitarra española, de la cual era un virtuoso. Del arte de Sanz queda además testimonio en algunos de los discos de pizarra que grabó o en la sorprendente película documental (que puede encontrarse en internet) de 1918 “Sanz y el secreto de su arte”, en la que desvela los trucos y mecanismos de sus autómatas.

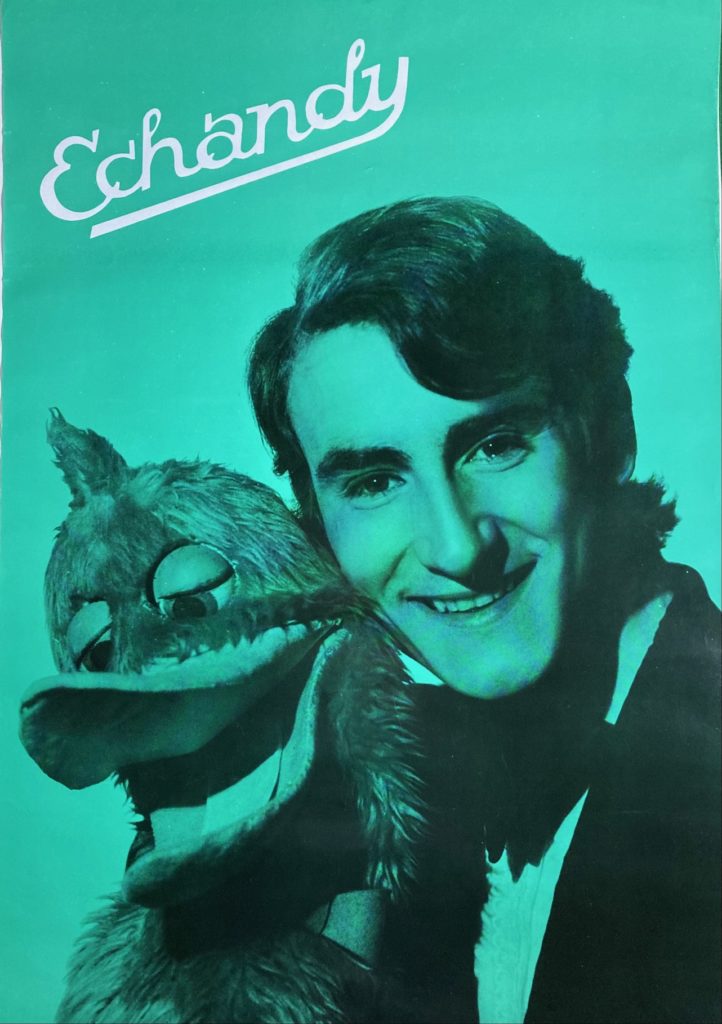

Tony Pérez, el Señor Pérez, conoce muy bien la peripecia vital y artística no solo de Paco Sanz, sino también de otros muchos grandes ventrílocuos, pues además de artista es un gran estudioso y coleccionista que imparte charlas como la titulada “Acróbatas de la laringe”, la cual también tuvo una exposición con cartelería, fotos, discos de pizarra, etc. “Es una conferencia sobre la ventríloquía, su historia, anécdotas, ventrílocuos famosos”, explica. “Nunca la llego a terminar, siempre se me queda corta… En ella por ejemplo, hablo de Echandy, un ventrílocuo bilbaino, que dicen que era el mejor, pero que murió prematuramente en un accidente; o del Señor Wences, de la saga de los Moreno, y de quien yo tomo el nombre, Señor Pérez”.

La saga de los Moreno

Hablando de ventriloquía es inevitable, como advertíamos más arriba, citar a la familia Moreno. La saga se inicia con los hermanos Wenceslao (Señor Wences) y Felipe Moreno. El primero adquiriría fama mundial al emigrar primero a Latinoamérica y posteriormente a Nueva York, donde tiene dedicada una calle (ademas de otra en su localidad natal, Peñaranda de Bracamonte, otra en Alba de Tormes y una última en Salamanca), pues durante décadas fue un famosísimo y cotizadísimo artista que realizaba apariciones estelares, con sus muñecos (o sin ellos, ejecutando la técnica de hablar con uno de sus puños, al que dibujaba unos labios o ponía un pequeño peluquín), en programas de televisión de “prime time” o en grandes teatros de Brodway o Las Vegas. “El Señor Wences solía aparecer a menudo en el show de Ed Sullivan, por donde desfilaban artistas de la talla de Elvis Presley, los Beatles… y donde dicen que cobraba cinco mil dólares de la época por minuto”, apunta el Señor Pérez. “También participó en un capítulo del Muppets Show, el show de los teleñecos de Jim Henson, que era un gran admirador del Señor Wences”. Sin embargo, Tony muestra predilección por el otro hermano, Felipe Moreno, menos conocido, aunque quizás más talentoso… y más vividor. “Felipe no quiso quedarse en Estados Unidos porque allí no podía beber chatos de vino ni ir a los toros. Pero era tan buen ventrílocuo que se podía permitir una vida bohemia, ganaba dinero, trabajando en el circo una temporada y luego se retiraba otra para dedicarse a lo que le gustaba, a escribir, o a la música… Felipe Moreno, por ejemplo, enseñó a tocar el xilófono a los payasos de la tele, a Gabi, Fofó, Miliki… Y también escribía. Yo, por cierto, tengo una obra de teatro escrita por él, a mano, que compré por internet, una obra sin estrenar. Se titula El príncipe bobo, es una obra con un giro final sorprendente, muy bonita… Quizás sea complicado representarla, porque tiene muchos personajes, pero a mí me gustaría intentarlo”.

En este punto de la conversación entra en juego el ineludible José Luis Moreno, el famoso creador de muñecos como Macario, Rockefeller o el Pato Nicol. Moreno es sobrino del Señor Wences y de Felipe Moreno (de hecho, es hijo de una hermana de ambos y adelantó su segundo apellido Moreno, pues el primero es realmente Rodríguez). “Yo no le conozco personalmente, pero sí me gustaría hacerle saber que tengo esa obra de su tío, porque quizas se animaría a producirla, aunque sé que ahora en la situación suya actual es difícil”, lanza el Señor Pérez su propuesta.

El esplendor de la ventriloquía

Tanto los hermanos Moreno, Wences y Felipe, como su sobrino José Luis, vivieron dos momentos diferentes de esplendor de la ventriloquía. Por una parte, las primeras décadas del siglo XX, donde los espectáculos de muñecos y gabinetes de autómatas gozaban de gran popularidad, que a menudo se trasladaba a programas de radio o televisión de gran audiencia, o, en el caso de José Luis Moreno, los años 70 y 80, con las actuaciones estelares de artistas como él, Herta Frankel o Mary Carmen y sus muñecos (que de manera tangencial también forma parte de la saga Moreno, pues fue aprendiz de Felipe Moreno) en galas televisivas, donde, acaso porque la televisión en realidad no es el mejor medio para el arte de la ventriloquía (la cámara en muchas ocasiones enfoca solo al muñeco, lo cual hace que el artista relaje su técnica), comenzó cierta decadencia que ha hecho casi desaparecer a este tipo de artistas no solo de la propia televisión sino de los teatros o los espectáculos de variedades.

Hay, en todo caso, algo que siempre mantendrá viva la ventriloquía y es esa capacidad que tiene para provocar la magia, la ilusión en el espectador de que es el propio muñeco el que cobra vida (y de donde derivan, en un arma de doble filo, también las historias de terror antes mencionadas, que tanto le perjudican). Una ilusión que concede por otra parte al ventrílocuo una especie de bula, de catarsis, que le permite expresar una serie de pensamientos, ideas, sentimientos, que de otra manera tal vez no podrían lanzarse en público. Del mismo modo, los bufones reales en otras épocas gozaban de esa prerrogativa, gracias a la cual estaban autorizados a hacer bromas (a menudo, por cierto, imitando voces) por las que a otros súbditos les cortarían la cabeza. “Sí, sí, es cierto”, confirma el Señor Pérez. “Yo hago algo más blanco, pero es verdad que si el ventrílocuo dice ciertas cosas, por ejemplo de carácter político, no se consideran ocurrencias suyas, sino del muñeco. En Estados Unidos hay, por ejemplo, un ventrílocuo muy famoso llamado Jeff Dunham que tiene un muñeco que es un terrorista árabe muerto, y que hace callar a la gente amenazándolos de muerte, y la gente se troncha de risa”.

Una vida tremenda

Los muñecos, pues, dicen lo que les da la gana. “Es algo increíble, porque aunque hables tú por ellos, a veces parece que se le ocurren a ellos las cosas. Igual estás actuando, pasa algo y es el muñeco el que responde, y entonces tú mismo te preguntas cómo se le ha podido ocurrir eso. Es algo extraño, te hace la cabeza estallar, te desdoblas, son cosas inexplicables”, dice el Señor Pérez, a quien en casa le han prohibido comprar más muñecos: “Pero es que nunca te cansas de ellos. ¡Me gustan tanto, les coges un cariño!… Uno puede parecer un friki, hablando así, pero yo cuando veo sketchs en las que pegan a los muñecos, como en las películas que antes hemos citado “Magic” o “Un gramo de locura”, sufro, me duele, es una herramienta de trabajo, que hace además a la gente divertirse, ser feliz, sentir emociones… Y también a uno mismo. Yo a veces los cojo, hablo con ellos… Igual estás triste, coges un muñeco y te animas. En definitiva, yo les doy vida a ellos, y ellos a mí. Una vida tremenda”, concluye el Señor Pérez, y al hacerlo mira a su muñeco Charlie, sentado en la mesa, a su lado, quien parece escucharle atentamente y asentir en silencio, como si estuviera vivo.

Echandy, ventrílocuo bilbaino

El nombre de Echandy, ventrílocuo bilbaíno, es citado varias veces por el Señor Pérez en nuestra conversación. Su colección de objetos, discos de pizarra, cartelería, atesora también un cartel original de una de sus actuaciones, y suele aludir a él en su conferencia “Acróbatas de la laringe”, describiéndolo como un ventrílocuo de gran talento, frustrado por su temprana muerte a los veintidós años en un accidente de tráfico. Sin embargo, apenas hay rastro de Echandy ni en la Red ni en la hemeroteca. Su nombre real (Echandy era el artístico) incluso aparece transcrito de diferentes manera: en la Enciclopedia Auñamendi se recoge como Luis María Ferrer Garagua (“Ilusionista nacido en Bilbao en 1951. Se le ha considerado como uno de los mejores ventrílocuos del país. Había obtenido numerosos premios internacionales en su especialidad, entre ellos el primero de Donostia-San Sebastián de 1972. Fue secretario de la Sociedad Española de Ilusionismo. Murió en accidente de automóvil el 28 de febrero de 1973”), mientras que algunos periódicos de la época lo nombran como Luis María Ferrer Sarasua, cuando recogen la noticia de su accidente automovilístico, como consecuencia de un golpe de viento, mientras se dirigía a Madrid a visitar a su madre tras una actuación en Zaragoza. También corresponden a este nombre varios anuncios en periódicos ofreciendo espectáculos de magia y ventriloquía en fiestas infantiles y primeras comuniones. Poco más. Gracias al Señor Pérez sabemos además, entre otras cosas, que Echandy utilizaba la técnica del puño (convertir a uno de ellos en el muñeco de ventriloquía, como hacía también el Señor Wences), o que sus muñecos fueron fabricados, precisamente, por el cuñado de este, Natalio Rodríguez, es decir, el padre de José Luis Moreno. Un artista, en definitiva, desaparecido prematuramente cuyo nombre e historia merecen ser rescatados.

El falso poema de Gabo

Entre los diferentes shows del Señor Pérez (quien además de los números de ventriloquía también ofrece otros espectáculos, como pompas de jabón o su famoso su circo de pulgas), se cuenta “Tres en rima”, junto con David Blanco y Alfonso Suescun, en el que combinan el ilusionismo con la poesía y en el que incluyen el poema titulado “La marioneta”, que se propagó por cadenas de correos electrónicos durante el año 2000 con una atribución errónea a Gabriel García Márquez (era aquel que comenzaba de esta manera: “Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo”). El escritor colombiano, que por aquella época padecía un linfoma, se apresuró a desmentir su autoría con esta frase: “Quiero decirles que estoy vivo y que lo único que me podría matar es que digan que yo escribí algo tan cursi”. A pesar de ello Gabo accedería finalmente a reunirse con el verdadero autor del poema, el ventrílocuo mexicano Johnny Welch, con quien incluso bromeó diciendo que puesto que el poema se había hecho tan famoso dejaran seguir creyendo que era obra suya.

ZETAK CONVIERTE EL NAFARROA ARENA EN UN AKELARRE DE SENSACIONES

Tras los dos exitosos conciertos del espectáculo Mitoaroa en Iruñea el grupo anuncia una nueva fecha en Donostia.

Cuando el pasado junio Zetak sacó a la venta las entradas de Mitoaroa para este 4 de enero en el Nafarroa Arena de Iruñea, el papel se agotó en apenas una hora, de modo que programaron otra actuación para el día anterior. Y las quince mil localidades volaron a la misma velocidad. Las dos fechas se prometían únicas e irrepetibles, pero, sorprendentemente, tendrán continuidad al menos en una nueva cita en Donosti (Ilumbe) el próximo 6 de septiembre, tal y como anunció ayer el grupo desde el mismo escenario del que se despidió con el público a sus pies y todavía en una especie de shock emocional por lo visto y vivido, al igual que sucedió la tarde-noche anterior. De hecho, durante las horas previas a este segundo concierto por las redes ya habían corrido como la pólvora vídeos, imágenes y comentarios referidos al del viernes (“Mundiala!” “Benetan izugarria!…), anticipando lo que nos aguardaba.

Una propuesta más allá de lo musical

Hubo también junto con esos mensajes alguna queja por las largas colas de acceso, en las que este sábado se pudo volver a ver esperando pacientemente a un público intergeneracional: chavalería, treinteañeros, espectadores de mediana edad e incluso algún que otro txiki acompañado de sus amatxis o aitatxis. Una buena muestra del público al que Zetak ha conseguido llegar con una propuesta que va más allá de lo musical. Con los dos conciertos de Mitoaroa en el Navarra Arena (a los que podríamos llamar, si se nos permite el chiste malo, Mitoharea) el grupo, además de celebrar su quinto cumpleaños, ponía el broche a la gira de presentación de su tercer trabajo, Aaztiyen; gira enel transcurso de la cual también hubo una emocionante parada en Unanu para el preestreno de Mitoaroa, con la cual Zetak quiso agradecer a este pequeño concejo de Sakana su aportación al imaginario del disco y del espectáculo, pues los trajes blancos, los pañuelos y las máscaras o katolak que usan músicos y bailarines están inspirados en los mamuxarroak, personajes del carnaval de Unanu, quienes junto con los zipoteroak de Tutera, los momotxorroak de Altsasu, los joaldunak de Ituren y Zubieta, los txatarrak de Arbizu o los personajes del inauteriak de Lantz también estuvieron presentes en el concierto de ayer, entre otros numerosos invitados (más de ciento cincuenta personas, en total).

De la desesperanza a la euforia

A las 22:00h arrancaba con puntualidad Mitoaroa, con Pello Reparaz incorporándose desde una de la gradas laterales−donde permanecía sentado entre el público como un espectador más− a la larga pasarela que se prolongaba desde el escenario principal hasta la mitad de la abarrotada pista. Reparaz recorrió lentamente dicha pasarela hasta cruzar el telón, para reaparecer tras él sumergido en una gran pecera desde la que con el agua al cuello interpretó el primero de los temas: Zu.

Los diferentes espacios escénicos (por encima del escenario principal se levantaba otro) fueron alternándose dinámicamente entre sorprendentes efectos y juegos de luces y acogiendo en las canciones posteriores a muchos de los protagonistas: seres mitológicos –como el interpretado por el actor Javier Botet−, bailarines −Kukai Dantza−, colaboraciones musicales −Neomak, Marala…−)… Con todos ellos interactuaron Reparaz y el resto de su banda (Leire Colomo en la percusión, Iban Lerraburu en la batería y Gorka Pastor en teclados y sintetizadores), siguiendo un hilo narrativo dividido en diferentes capítulos (“Igarolekua”, “Erbesteko biztanleak”, “Epifania”…), que Pello escenificó con diferentes registros, desde la desesperanza de Non sartu zara a las energéticas Zoriontasun o Errepidean, tema con el que, como explicó el cantante de Arbizu “todo empezó” para Zetak, para dar paso a continuación a la popular y pegadiza Begitara begira, canción del repertorio de Vendetta, su anterior grupo, junto a cuyos integrantes la interpretó.

Erramun, Erramun!

Fue uno de los grandes momentos del concierto, pero sin duda el pico emocional llegaría más tarde, con la aparición en el escenario de Erramun Martikorena quien tras entonar junto con Reparaz Itzulera, acompañados únicamente por un piano, sobrecogería a todo el Arena con Xalbadarorren heriotzean, cantada al unísono por quince mil gargantas en piel de gallina.

Esa fue una de las grandes dudas a lo largo del concierto: saber si Zetak conseguiría mantener la épica. Pero sí, el corazón seguía latiendo con intensidad tema a tema, alternando las palpitaciones electrónicas de los sintetizadores con las de instrumentos tradicionales como la txalaparta o de los propios golpes contra el tablado de las makilak de momotxorroak o mamuxarroak. Aaztiyen, el título del disco que vertebra Mitoaroa, significa en el euskera de Arbizu “Hace poco”, y es uno de los ejes sobre los que gira todo: cuestionar conceptos como la tradición (instrumentos como la trikitixa o la alboka solo forman parte del folklore vasco desde hace poco más de un siglo) o la identidad, abriéndoles puertas, tornándolas líquidas, que en realidad es una manera de consolidarlas, de mantenerlas vivas. Quién sabe, tal vez dentro de otro siglo canciones como Zeinen ederra izango den o Hileta Kantu Nafarra (que Reparaz cantó junto a Maixux Zugarramurdi y en la que se representó uno de los ritos funerarios tradicionales vascos) formen parte también de esa tradición…

E o a, ee oa

En la parte final del concierto llegaron temas que pusieron a saltar a todo el pabellón como Akelarretan, con la aparición de practicamente todos los invitados en los diferentes escenarios, Deskontrola, con Pello Reparaz bajando a la pista, o Itzulera, de nuevo, ya sin el pastor de Baigorri y con todo el Arena entonando el famoso “e o a ee oa”… Pero aún habría tiempo para dos sorpresas más. La primera, la aparición de un misterioso enmascarado que tras descubrirse resultó ser Jagoba Arrasate, el añorado en Iruñea exentrenador de Osasuna, quien cantó varios bertsos, en uno de los cuales −“Euskara da Nafarroa”− puso el acento sobre el que es otro de las vigas maestras de Mitoaroak y de Zetak: el euskera como eje de transmisión de todo el proyecto (y que vino a sumarse a uno de los momentos quizás más desapercibidos del concierto, el sampler de una entrevista a Iñaki Perurena que se escuchó mientras Reparaz manipulaba un theremin, ese curioso instrumento que se articula con ondas electromagnéticas, y en la que el harrijosatzaile de Leitza defendía la identidad vasca de Nafarroa frente a un entrevistador indocumentado).

El 6 de septiembre en Donostia

La segunda de las sorpresas fue la que adelantábamos al principio: el anuncio al finalizar el concierto a través de un vídeo de una nueva fecha de Mitaroa: será el próximo 6 de septiembre en Ilumbe, en Donostia, y las entradas saldrán a la venta el próximo martes 7 de enero a partir de las 08:00h (de 08:00h a 10:00 para quienes asistieron a los conciertos de Iruñea, de 10:00h en adelante para público general). Zetak anticipaba además que a todo el imaginario del carnaval y la mitología de Nafarroa se sumará la participación de otros personajes y seres mitológicos del resto de Euskal Herria.

Una nueva oportunidad, pues, para no perderse este espectáculo que va mucho más allá de los que es un concierto musical, tras el que se palpa un proyecto ambicioso y valiente y se perciben muchas horas de trabajo, muchas capas y detalles que resulta imposible describir tras una crónica como esta; un espectáculo, en definitiva, que no tiene nada que envidiar, al contrario, a los de grandes estrellas internacionales y que recompensa al espectador con enormes dosis de sorpresa y emoción, o conmoción, pues es una emoción compartida con Pello Reparaz y su equipo, que se han dejado la piel y el alma en este Mitoaroa, y a quienes solo queda darles las gracias: Mila esker, Zetak! Zeinen ederra izan zen!

169. Ese es el número de veces que se repite la misma secuencia rítmica en el famoso “Bolero” de Ravel. Lo contaban hace unos días los miembros de la compañía Lapso Producciones en su divertidísimo, didáctico y talentoso espectáculo “Ad libitum”, en el que también escenificaban una supuesta carta que el músico de Ziburu dirigía a la bailarina rusa Ida Rubinstein, quien fue la que le encargó dicha pieza musical. En esa carta apócrifa Maurice Ravel venía a decir que, teniendo en cuenta la raquítica compensación económica que iba a recibir por su trabajo, había decidido componer una breve secuencia, una célula rítmica, y ejecutar con ella un ostinato in crescendo, es decir, repetirla una y otra vez incrementando poco a poco la intensidad; en otras palabras: que para lo que le pagaba era todo lo que podía ofrecerle.

La historia en realidad no fue exactamente así, hay que entenderla en el contexto humorístico de “Ad libitum” (aunque sí es cierto que a Ravel le daba bastante pereza componer y el que a la postre resultaría genial “loop” de “Bolero” tuvo algo que ver con su vagancia), pero me hizo recordar algo que me sucedió hace unas semanas cuando desde un colegio de Sevilla se pusieron en contacto conmigo para invitarme a ofrecer una charla a sus alumnos, a cuenta de uno de mis libros, que habían leído y al parecer les había divertido bastante. Como en el mensaje no detallaban nada respecto a las condiciones económicas les advertí de que tendrían que cubrir al menos los gastos del viaje y el alojamiento, a lo que respondieron que habían pensado que podríamos realizar el acto por una videollamada, lo cual me pareció lógico. No tanto que añadieran que no podían pagarme nada por la charla, y que de lo que se trataba era de inculcar en los alumnos el valor de la cultura (lo cual es paradójico, porque el valor de la cultura debe de ser de acuerdo con esto, cero); o que, en cuanto a mí, los alumnos ya habían tenido que comprar mi libro previamente (otra paradoja, porque la editorial que lo publicó no acostumbra a pagarme los derechos de autor).

Esta es una situación a la que solemos enfrentarnos a menudo numerosos artistas, escritores, ilustradores, músicos, actores… quienes al parecer estamos obligados a ofrecer nuestro trabajo por amor al arte, nunca mejor dicho, algo que nunca se le exige a un carpintero o una empresa de catering cuando se trata de celebrar actos o jornadas de carácter solidario, educativo o sociocultural (¿se imaginan, por ejemplo, que ese colegio pidiera a su compañía de la luz no pagar las facturas, puesto que se dedican a alumbrar las mentes de sus alumnos?).

Fue algo parecido lo que le expuse educadamente en mi respuesta. Nunca más volví a saber de ellos, pero por curiosidad días después entré en su página web y me encontré con una cabecera en la que, bajo una foto en la que aparecían varios alumnos uniformados sosteniendo una gran bandera rojigualda, el colegio se describía a sí mismo como un centro de formación de futuros líderes con una metodología inspirada en valores culturales y humanísticos. Y eso, en fin, es lo que vienen aprendiendo e inculcando desde hace siglos, en un ostinato histórico, nuestras élites (y no solo ellas): a «respetar» la cultura sin respetar a sus creadores, algo ciertamente asombroso.

Publicado en Rubio de bote, colaboración quincenal para magazine ON (diarios Grupo Noticias), 05/01/2025