Retablo de marionetas de Gustav Doré

Nuevo ‘Rubio de bote’, para el semanario ON (periódicos del Grupo Noticias) 27/02/2016

Interior. Un viejo y siniestro almacén, repleto de peligrosos objetos incautados por la policía (bufandas de Indar Gorri y de los Bucaneros, el móvil del cantante de Def con Dos, César Strawberry, el disco duro del rapero Pablo Hasel…). Tumbados sobre una pila de ejemplares de El Jueves con la portada de los reyes chingando, la Bruja y don Cristobal —a quien se le ha desprendido del cuerpo la cabeza— se lamentan de su triste sino de títeres:

Bruja: Es injusto, los titiriteros ya está “libres”, pero nosotros aquí seguimos, encerrados y olvidados por todos.

Don Cristóbal: Ya ve, ahora no se oye a nadie gritar Títeres askatu!, nadie firma manifiestos, ni escribe columnas a favor de unas pobres marionetas.

Bruja: La culpa de todo es del capital. Y del sistema educativo.

Don Cristóbal: ¿Cómo?

Bruja (imitando la vocecita de Don Cristóbal): ¿Cómo, cómo? (ahora, gritando)¡Comiendo! Parece usted tonto…

Don Cristóbal: ¡No me pegue, no me pegue!

Bruja: No le puedo pegar, usted no tiene cabeza y yo no tengo cachiporra. Me han incautado la cachiporra. La cachiporra ahora debe de estar en el almacén de objetos incautados a los objetos incautados. Vamos, que la cachiporra se la han quedado ellos. Ellos tienen la cachiporra por el mango. El uso de la cachiporra es monopolio del estado.

Don Cristóbal: ¡Cachiporreta!

Bruja (dando un brinco y señalándole): ¡Apología, apología! Ya verá, ahora vendrán y nos detendrán por hacer apología de una obra que hacía apología con una escena en la que se escenificaba un montaje policial para denunciar a alguien por apología, no sé si me explico.

Don Cristóbal: No sé, a mí desde que nos detuvieron se me ha ido la cabeza. Pero me parece entender que se trata precisamente de eso, de que no van a dejar títere con cabeza.

Bruja: Y todo por culpa del capital. Y del sistema educativo. ¿A esos padres que nos denunciaron nadie les ha enseñado a diferenciar entre narrador, personajes y autor? ¿Entre ficción y realidad? ¿Nadie les ha explicado qué es una sátira o un retablo de marionetas? No, claro que no, los que les han enseñado es a ser competentes. Ahora todos tenemos que ser competentes. Y competitivos. Alumnos competentes, trabajadores competentes, demócratas competentes… Qué asco de palabra. La vida se ha convertido en una competición. Al colegio se va ahora a ser competente. Y a aprender inglés. We are the champions, my friend! (cantando)

Don Cristóbal: Pues, con perdón, pero a nosotros nos podían poner un abogado competente…

Bruja: Ja, ja, qué ingenuo. Las pobres marionetas como nosotros no tenemos derecho a nada. Como mucho a ese juez que nos tocó, el que fue policía con Franco, qué país. Que total para qué, ya nos juzgaron antes los titulares de algunos periódicos, y los políticos, y la tibieza de los políticos que nos habían contratado, y toda esa gente convertida de repente en críticos teatrales, aunque no hubieran visto la representación. Es el mundo al revés. El teatrillo y los títeres están ahí fuera y nosotros aquí dentro, presos. Porque nosotros, Don Cristóbal, desengáñese, no vamos a salir de este almacén nunca, ese es nuestro triste sino.

Don Cristóbal: Pues entonces no pasará nada si me cago en todos sus muertos ¿no?

Bruja: Vaya usted a saber.

foto: Jon Urbe

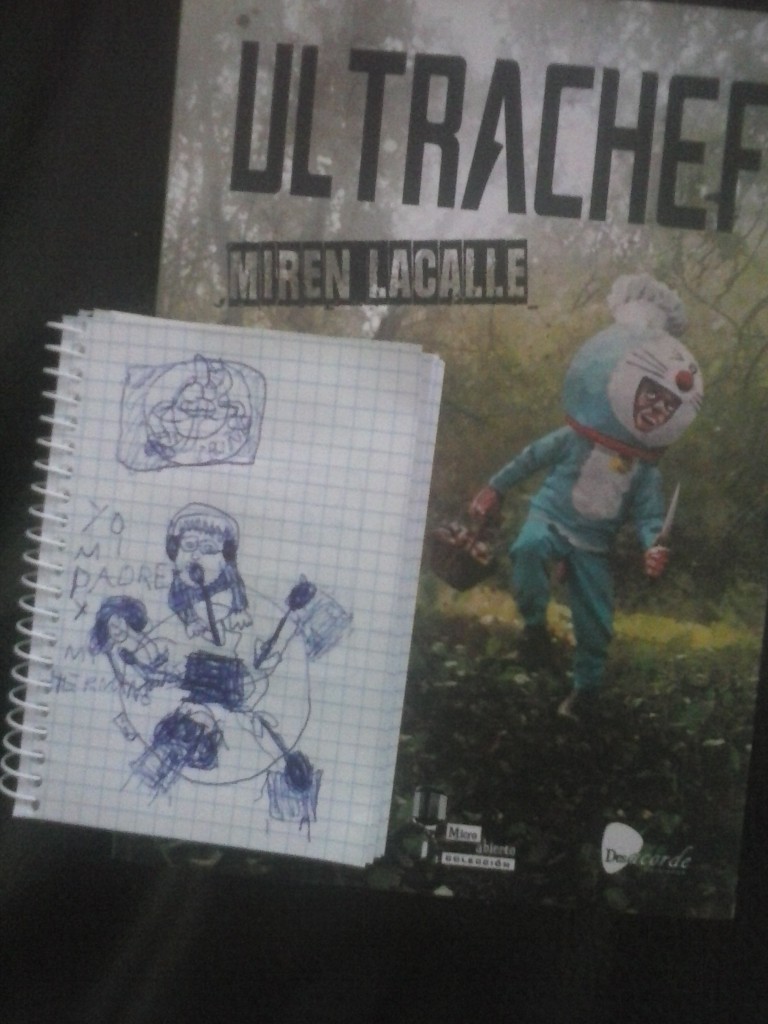

Miren Lacalle: «Se puede ser también punk en la cocina»

Ariane KAMIO|GARA|DONOSTIA 21/02/2016

Miren Lacalle es el seudónimo tras el que se esconde la cantante del grupo iruindarra Las Tampones. «Somos Las Tampones y estamos contra las reglas», rezaba el estribillo de su canción más conocida. Han pasado ya varios años desde que el grupo dejara de pisar los escenarios, allá por la década de los 80, pero el alma punk permanece viva todavía en el corazón de Lacalle, que se estrena como escritora con “Ultrachef”, un breve relato publicado por la editorial Desacorde y que se edita con un prólogo de Patxi Irurzun, colaborador de este diario.

«En realidad es fácil ser punk –dice Lacalle–, con tanto mangarrán suelto por ahí. Me puse a escribir y quería hacer algo bonito, pero me fui calentando y me salió un relato de lo más macarra». Y tanto. La autora se ha decantado por elaborar una ácida crítica contra los programas y talent shows gastronómicos a través de la historia de un chef novel y su abuelo Arcadio. «Yo he sido punk siempre, en todo lo que hago, tocando, escribiendo o cocinando porque creo que se puede también ser punk en la cocina o, mejor dicho, contra la cocina, contra todo ese espectáculo en el que la han convertido algunos», afirma.

De Nueva York a Iruñea

Miren Lacalle empezó a cocinar de casualidad. Viajó a Nueva York y para ganarse la vida trabajó con un puesto de comida móvil en la calle. «Un perrito caliente muy elaborado no es, pero yo intentaba darle siempre mi toque, les hacía crestas a las salchichas con trozos de patatas, ketchup, chorradas así», recuerda. De ahí dio un paso más y montó su propio restaurante, un pequeño local cerca de la sala CBGB, muy conocido por acoger conciertos de grupos internacionalmente reconocidos. «Siempre fardo de eso, porque, oye, que yo les he dado de papear a los Ramones y al Iggy Pop y a Johnny Thunders, y una vez también a Fermin Muguruza, que tocó en la sala…», dice.

Ahí empezó a «trastear» con las recetas, menús, y le fue cogiendo el gusto a la cocina. «Me parecía una cosa muy bonita». Hasta que regresó a Iruñea y se econtró «con todos esos programas en los que la creatividad importaba una mierda, lo que contaba era la competición, la audiencia a cualquier precio… Y por eso decidí escribir „Ultrachef‟», asegura.

La autora intercala su relato con varias recetas elaboradas por Edorta Lamo, chef del restaurante A Fuego Negro de Donostia, donde hace unos días se presentó el ejemplar. «Eso fue idea de Patxi Irurzun, autor del prólogo y quien me ha ayudado a sacar todo esto adelante». Cabe destacar que Lacalle ha hecho una excepción al realizar declaraciones a este diario. «Esta entrevista la hago excepcionalmente como favor a Patxi, porque se que escribe en el periódico y eso y me dice que lo tratáis bien», puntualiza.

Dicho eso, recuerda que fue idea del propio Irurzun enviar el relato a un cocinero, para ver si se atrevía a hacer realidad los pintxos que menciona en el libro. Foie de ratas al aire, Tortillitas de fruto del pantano… «Cuando se lo envió a Edorta entró de cabeza, es un kamikaze. Además, se dieron algunas coincidencias felices: el protagonista de mi cuento se llama Leontxo y su abuelo Arcadio; y el hijo de Edorta se llama Lehoi y su abuelo o su bisabuela, no recuerdo, Arcadio».

Así, las recetas van apareciendo intercaladas a mediad que se citan los pintxos en la historia; «pensaba que iban a estorbarse, pero cuando leí todo junto maridan muy bien, las recetas no despistan el relato, y al revés». Quizá la mejor manera de leer el libro sería ir degustando las seis elaboraciones que se proponen… Si alguien se atreve a cocinarlas «y tiene cuidado con algunos ingredientes», Edorta Lamo ha dado todas las indicaciones en el ejemp