>Articles by "Patxi Irurzun Ilundain, Autor en Patxi Irurzun - Página 87 de 135"

Publicado en semanario ON, suplemento semanal de diarios de Grupo Noticias (09/09/2017)

SEIS GRADOS

La teoría de los seis grados de separación dice que podemos conectarnos con cualquier otra persona del planeta Tierra a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios. Aquí, además, hacemos el camino de vuelta.

Patxi Irurzun

DE KARMELE SAINT-MARTIN A LOU REED

o los caminos de esta sección son inescrutables

A lo largo de estos meses en esta sección estival hemos trazado una serie de itinerarios que, tomando como punto de partida la teoría de los seis grados de separación, la cual sostiene que cualquier persona, usted misma, está conectada con cualquier otro habitante del planeta Tierra a través de, como mucho, cinco intermediarios, nos ha llevado desde Cervantes hasta la Bruja Avería o desde Joaquín Luqui, pasando por Torrebruno, a Francisco de Goya y Lucientes. Y de todos ellos, a través de una ruta diferente, de nuevo al punto de partida (esa ha sido la particularidad de estas colaboraciones).

A lo largo de estos meses en esta sección estival hemos trazado una serie de itinerarios que, tomando como punto de partida la teoría de los seis grados de separación, la cual sostiene que cualquier persona, usted misma, está conectada con cualquier otro habitante del planeta Tierra a través de, como mucho, cinco intermediarios, nos ha llevado desde Cervantes hasta la Bruja Avería o desde Joaquín Luqui, pasando por Torrebruno, a Francisco de Goya y Lucientes. Y de todos ellos, a través de una ruta diferente, de nuevo al punto de partida (esa ha sido la particularidad de estas colaboraciones).

Los paseos han sido esos como podían haber sido otros, se han recorrido un poco al tuntún, al albur de la casualidad, que en ocasiones ha sido sorprendente, y, aunque a veces ha habido que tomar atajos o dar rodeos, también hemos llegado a menudo a cruces de caminos en los que se podía haber enfilado uno de los mismos u otro, daba igual porque todos los caminos llevan a Roma (aunque ahora quizás sería más apropiado decir que todos los caminos llevan a un Mercadona o a un Mcdonalds).

Lo intentaremos demostrar en esta última colaboración, que iniciamos con Karmele-Saint Martín, la olvidada cuentista pamplonesa.

Karmele Saint-Martín(1895-1989), seudónimo de María del Carmen Navaz, es hija de la pedagoga, educadora y asistenta social María Ana Sanz (con ella podríamos comenzar a trazar uno de esos recorridos alternativos, pues entre los antepasados de este pionera republicana, se encuentra el guerrillero Javier Mina: Javier Mina se entrevistó con el Conde de Orgaz durante la guerra de independencia española; a uno de los antepasados de este general lo retrató El Greco, en El entierro del Conde Orgaz; de El Greco dijo Andy Warhol que era el dios de la pintura; y ya estamos en Lou Reed, que formó parte de la Velvet underground, cuya famosa portada del primer disco, la del plátano, como todo el mundo sabe, es obra de Andy Warhol).

Pero volvamos a Karmele Saint-Martin. Escritora tardía, comenzó a escribir en la cincuentena, dedicando especial empeño a las narraciones cortas. Publicó varias colecciones de relatos, con una de las cuales ganó el principal concurso literario dedicado al género de la época, el Leopoldo Alas. La mayoría de sus cuentos tienen un toque Ligeramente negro (así tituló uno de sus libros), cuando no rotundamente macabro o siniestro y por ellos transitan a menudo personajes extravagantes, o de vidas y finales tremebundos (la mayoría de los cuentos de Saint-Martin se caracterizan por el final cerrado y sorprendente). Karmele Saint-Martín debería de ser reivindicada hoy en día, que tan en boga está la literatura negra, pero es lo que pasa cuando llegas antes de tiempo a los sitios, o antes de que llegue el fotógrafo: las portadas de colores son para los últimos invitados a la fiesta y para ti solo queda el blanco y negro de los viejos calendarios, como el que, de hecho, dedicó en 2009 el Instituto Navarro de la Igualdad a doce escritoras navarras, entre las que se encontraba Karmele Saint-Martin, es decir, María del Carmen Navaz.

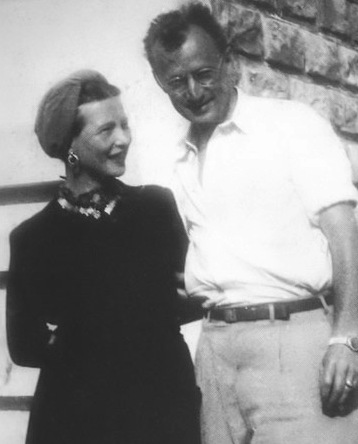

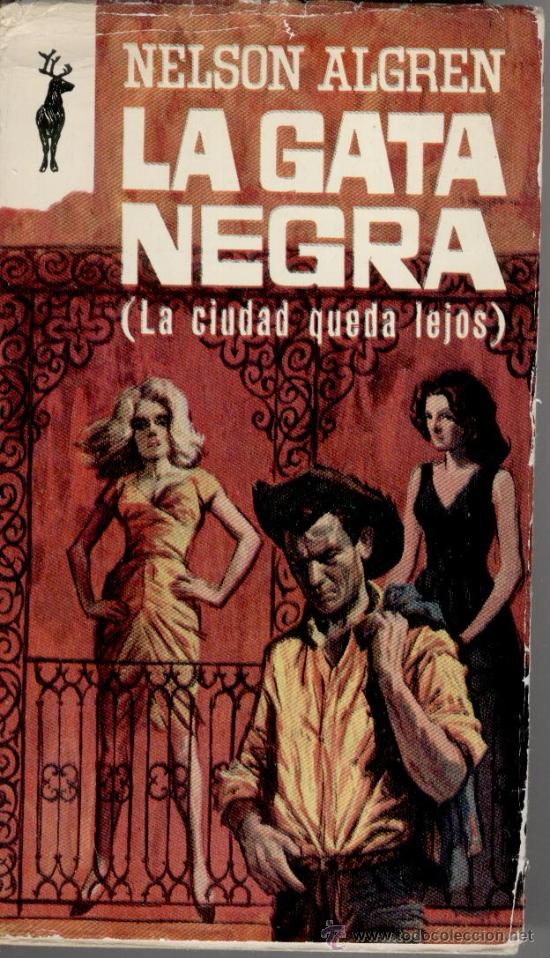

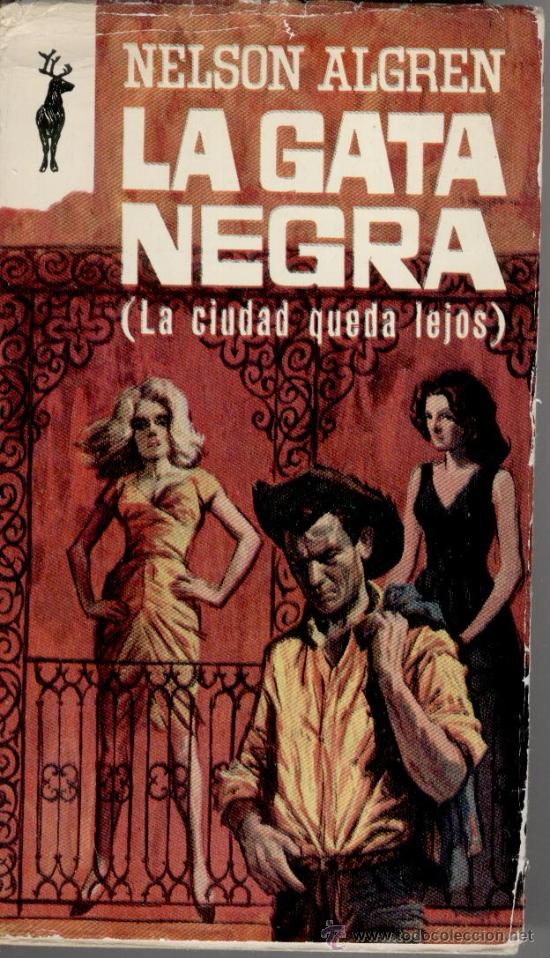

En dicho calendario, el mes de mayo se dedicó a Margarita de Navarra, la reina ilustrada de Navarra, entre cuyas obras literarias destaca el Heptamerón, colección de relatos escrita siguiendo el patrón del Decameron de Bocaccio, pero desde una perspectiva femenina. «La escritora que mejor sirvió a la causa de su sexo fue Margarita de Navarra,  que propuso contra la licencia de las costumbres un ideal de misticismo sentimental y de castidad sin mojigatería, tratando de conciliar amor y matrimonio para honor y dicha de las mujeres», escribió sobre esta obra Simone de Beauvoir, a quien seguiremos ahora la pista para llegar de nuevo hasta Lou Reed. Simone de Beauvoir mantuvo una relación amorosa con el escritor estadounidense Nelson Algren, quien entre sus novelas cuenta con una titulada Walk on the wild said y ya estamos de nuevo en Lou Reed, que como es bien sabido compuso una conocida canción con ese mismo título.

que propuso contra la licencia de las costumbres un ideal de misticismo sentimental y de castidad sin mojigatería, tratando de conciliar amor y matrimonio para honor y dicha de las mujeres», escribió sobre esta obra Simone de Beauvoir, a quien seguiremos ahora la pista para llegar de nuevo hasta Lou Reed. Simone de Beauvoir mantuvo una relación amorosa con el escritor estadounidense Nelson Algren, quien entre sus novelas cuenta con una titulada Walk on the wild said y ya estamos de nuevo en Lou Reed, que como es bien sabido compuso una conocida canción con ese mismo título.

A partir de aquí los caminos de regreso de nuevo hasta Karmele Saint-Martin son infinitos. Podríamos retroceder hasta el mes de marzo del calendario del Instituto Navarro de la Igualdad, dedicado a Carmen Baroja Nessi, hermana de Pío Baroja y madre de Julio Caro Baroja, que escribió el prólogo de Nosotras, las brujas vascas, uno de los libros de relatos de Karmele Saint-Martin. O podríamos argumentar que Nelson Algren publicó algunas de sus novelas, como El hombre del brazo de oro, en la colección de libros Reno, donde también lo hiciera Sergius Piasecki con su maravillosa El enamorado de la osa mayor, un libro sobre contrabandistas, que comparte temática con otros de escritores navarros como Centauros del Pirineo de Félix Urabayen o La cuerda rota, de Pablo Antoñana, a cuya obra otro escritor navarro, Miguel Sánchez-Ostiz, dedicó Lectura de Pablo Antoñana. Y a partir de Sanchez-Ostiz, que también ha escrito en más de una ocasión sobre los Baroja, recuperar esa senda. O recordar que Albert Pla hizo una versión del tema de Walk on the wild said de Lou Reed, y que también a Albert Pla lo reivindicó Sanchez-Ostiz desde las páginas de uno de sus dietarios, y retomar de nuevo la pista barojiana a través del escritor navarro.

Por no hablar de que Walk on the wild said la novela de Nelson Algren se llevó al cine en la película que conocemos como La gata sobre el  tejado de zinc caliente, en la que además del propio Algren, uno de los guionistas era John Fante, maestro de Charles Bukowski, sobre quien Francisco Umbral dejó escrito que era un Henry Miller de supermercado. Menos guapo, Umbral también le dijo de todo a Camilo José Cela en su libro Cela: un cadáver exquisito y (si no nos apetece tomar de nuevo la pista barojiana, que podríamos, dado que Cela visitó a Pío Baroja antes de morir y estuvo en su funeral) un hermano de Cela, precisamente, Jorge Cela Trulock, fue el editor de uno de las dos novelas publicadas por Karmele Saint-Martín: Señoras de piso.

tejado de zinc caliente, en la que además del propio Algren, uno de los guionistas era John Fante, maestro de Charles Bukowski, sobre quien Francisco Umbral dejó escrito que era un Henry Miller de supermercado. Menos guapo, Umbral también le dijo de todo a Camilo José Cela en su libro Cela: un cadáver exquisito y (si no nos apetece tomar de nuevo la pista barojiana, que podríamos, dado que Cela visitó a Pío Baroja antes de morir y estuvo en su funeral) un hermano de Cela, precisamente, Jorge Cela Trulock, fue el editor de uno de las dos novelas publicadas por Karmele Saint-Martín: Señoras de piso.

Los caminos del señor son, en definitiva, inescrutables, o el mundo es un pañuelo, y en esta enredadera de caminos y nombre es fácil desorientarse y perder el oremus. En resumidas cuentas, de lo que se trataba con estos Seis grados, era de hablar de los artistas, escritores, músicos, a los que admiramos (o de reivindicar a otros, como Karmele Saint-Martin o Maria Luisa Elío, injustamente olvidados) y de trazar al menos un mapa o poner en la mano de aquellos que también han podido sentir curiosidad o interés por ellos una brújula que les permita seguir su propia ruta. ¡Buen viaje!

Publicado en Rubio de bote, semanario ON 09/09/2017. Foto: fotograma de Secretos del corazón (Montxo Armendariz). Antiguas pasarelas de Pamplona

El skyline de Pamplona recortándose sobre el parque de la Media Luna, con el río Arga como una culebra de agua a sus pies, que es además el skyline de mi infancia, está amenazado por la construcción de varios rascacielos, lo cual me hace pensar también que Gainsbourg, mi conejo enano belier, suele sentarse siempre en el punto más elevado de su jaula.

Algunas veces subo andando desde la Txantrea y veo las torres de la catedral, la muralla, las lomas grises sobre el río, la cruz del Seminario; otras, paseo por la Media Luna y diviso de un solo golpe todo el paisaje de mi niñez, el que fue mi territorio: desde mi colegio, los Escolapios, hasta mi casa, en los bloques beige de Orvina 3. Y siento que todo se me remueve por dentro, que los recuerdos brotan, vuelven a mí, se abren como palomitas de maíz en el microondas de la memoria. Y apoyado en la barandilla verde, con el barranco de la mediana edad a mis pies, veo pasar como una película escenas de los primeros años de mi vida.

Me veo a mí mismo, cruzando las pasarelas sobre el Arga, y a aquel gran perro lobo viniendo de frente, y recuerdo cómo me arrojé al agua antes de que se me comiera mi corazón en piel de gallina; aquellas pasarelas, que tampoco son las mismas de hoy, a las que en invierno quitaban las tablas de madera para que no se las llevasen las crecidas, de modo que quedaban solo los bloques de piedra; recuerdo también que nosotros debíamos saltar de uno en uno esos pilones, con el rumor hipnótico del agua bajo las Jhon Smith llamándonos por nuestro nombre, cuando el Pisahuevos nos mandaba, en clase de gimnasia, a hacer “el cross de Beloso”, así lo llamábamos.

Me veo, algo más allá, subiendo a los trampolines del Club Natación, para tirarme del cuarto con carrerilla o del tercero de cabeza. Y la pista de baloncesto, en la que encesté mis mejores canastas, cuando nadie miraba. Me veo en la chopera detrás de las gradas, entre la piscina y los caballos de Goñi, jugando, muerto de vergüenza, a verdad o atrevimiento. Veo, entre la piscina y las pasarelas, el hueco donde estuvo el antiguo lavadero, y recuerdo cuando el suelo de madera carcomida me tragó, se hundió bajo mis pies, aunque yo fuera el más flaco de la clase. Veo las volutas de humo de los primeros cigarrillos, en el banco detrás de los bomberos donde nos juntábamos, después del colegio, a jugar —bote-bote Lázcoz, arenado Juangarcía…—, a mirar revistas prohibidas, a fumar…; veo también otro humo más negro, elevándose desde el fortín de San Bartolomé cuando nos colábamos en él y hacíamos fuego con las papeletas de propaganda electoral. Veo la muralla, desde la que arrojábamos bolas de nieve a las villavesas que subían por la cuesta de Labrit, o castañas pilongas a los del colegio del al lado, los alumnos de Salesianos. Veo, más allá, el puente de la Magdalena, y recuerdo cómo me sentía seguro, a salvo de los navajeros, cada vez que lo atravesaba, de vuelta al barrio conflictivo. Veo Irubide, mi instituto, y recuerdo lo feliz y lo tímido que fui en él, las fiestas, las huelgas, las chicas…

Veo todo eso, desde la barandilla verde de la Media Luna, desde el skyline de la ciudad que es su memoria y la mía y en el que, dicen, quieren incluir varios rascacielos, sin que nada pueda al parecer impedirlo, porque el pacto está sellado con cemento; lo veo y pienso qué verán, qué sentirán, desde las ventanas más altas, quienes ocupen esas torres, con sus magníficas vistas, por las que pagarán mucho dinero y que sin embargo, nunca les pertenecerán, al menos como me pertenecen a mí y le pertenecen a la ciudad. Veo todo eso y pienso también en Gainsbourg, mi conejo enano belier, a quien su instinto de dominación o de protección, no sé, lo hace buscar siempre el sitio más elevado de la jaula, y no le importa que este sea el mismo lugar en el que hace sus necesidades, con tal de estar allí, en lo más alto, aunque sea sentado sobre sus propias cagarrutas.

Publicado en ON, suplemento semanal de los diarios de Grupo Noticias 02/09/2017

SEIS GRADOS

La teoría de los seis grados de separación dice que podemos conectarnos con cualquier otra persona del planeta Tierra a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios. Aquí, además, hacemos el camino de vuelta.

Patxi Irurzun

DE ANGIOLILLO A BUNBURY

pasando por el manicomio y la cárcel

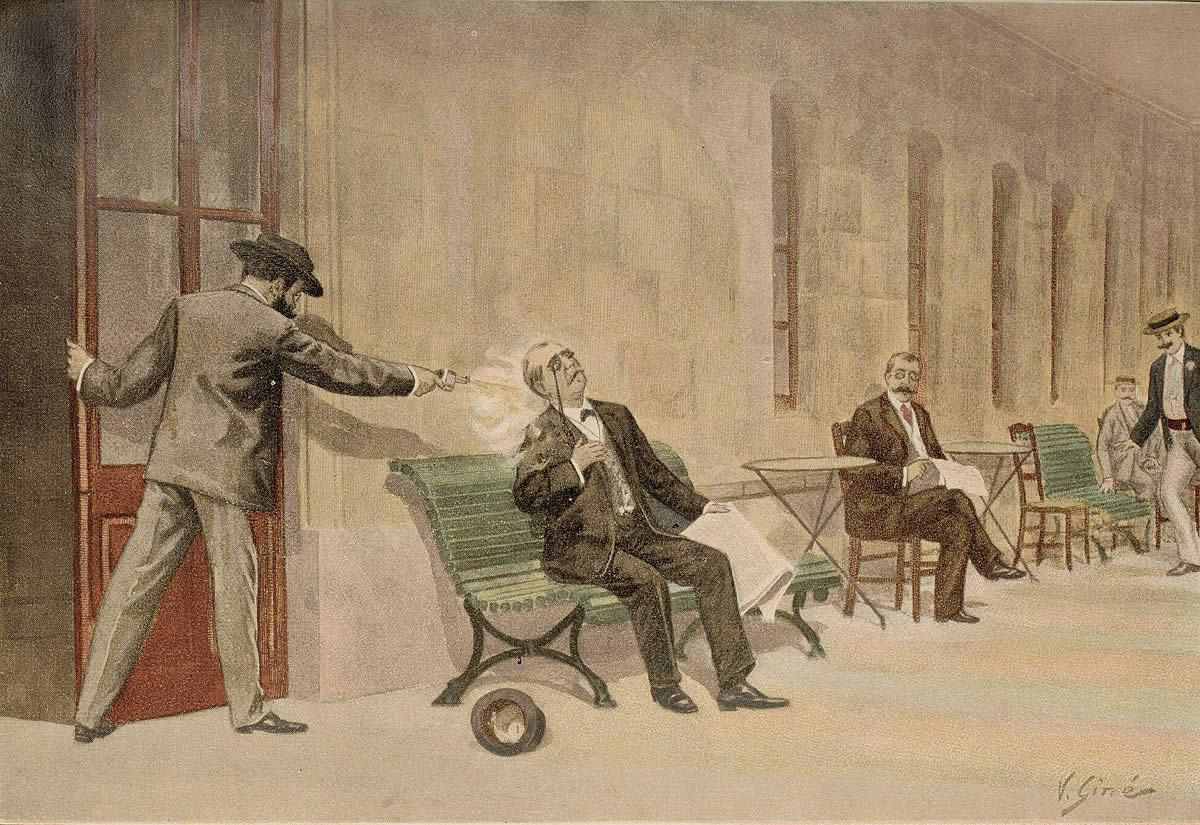

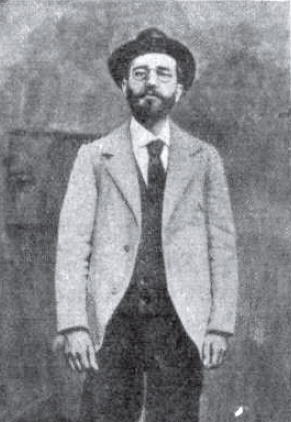

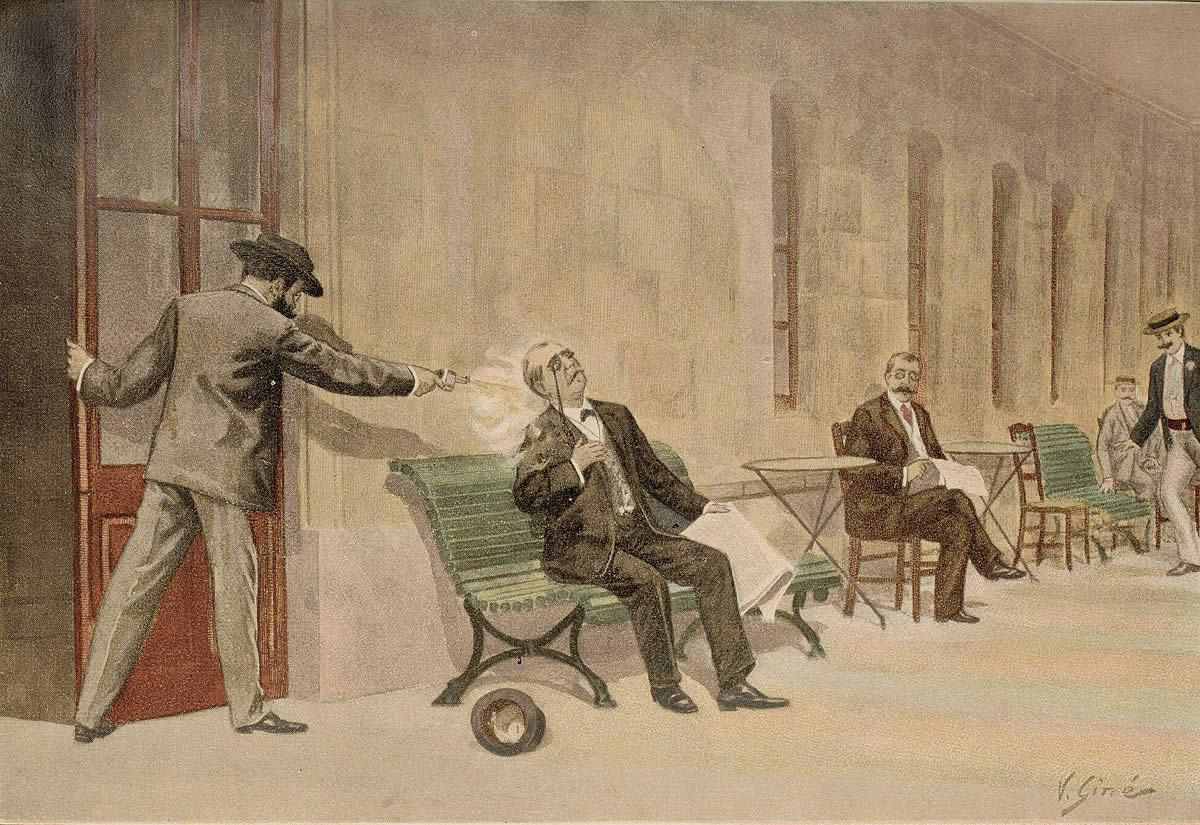

Antonio Cánovas del Castillo fue, además de presidente del gobierno de España, un notable historiador al que, sin embargo, se le daba fatal pronosticar los acontecimientos futuros. «Para acabar con la insurrección en Cuba sólo hacen falta tres balas, una para Martí, otra para Maceo y otra para Gómez”, sentenció, por ejemplo (aunque gastó muchas más, en una guerra sangrienta e inútil a la que, bajo otra frase demoledora, “Hasta el último hombre y hasta la última peseta”, envió como carne de cañón a miles de hombres, que morirían para nada, que es como se muere casi siempre defendiendo una patria, una bandera o a Dios). Las tres balas de Cánovas acabarían volviéndose contra él mismo, cuando el anarquista italiano Michele Angiolillo lo asesinara en el balneario de Santa Águeda, en Arrasate, disparándole tres veces, precisamente. Fue el 8 de agosto de 1897 y solo un año más tarde Cuba vencería la guerra de independencia y sumiría a España en una profunda y prolongada crisis.

Antonio Cánovas del Castillo fue, además de presidente del gobierno de España, un notable historiador al que, sin embargo, se le daba fatal pronosticar los acontecimientos futuros. «Para acabar con la insurrección en Cuba sólo hacen falta tres balas, una para Martí, otra para Maceo y otra para Gómez”, sentenció, por ejemplo (aunque gastó muchas más, en una guerra sangrienta e inútil a la que, bajo otra frase demoledora, “Hasta el último hombre y hasta la última peseta”, envió como carne de cañón a miles de hombres, que morirían para nada, que es como se muere casi siempre defendiendo una patria, una bandera o a Dios). Las tres balas de Cánovas acabarían volviéndose contra él mismo, cuando el anarquista italiano Michele Angiolillo lo asesinara en el balneario de Santa Águeda, en Arrasate, disparándole tres veces, precisamente. Fue el 8 de agosto de 1897 y solo un año más tarde Cuba vencería la guerra de independencia y sumiría a España en una profunda y prolongada crisis.

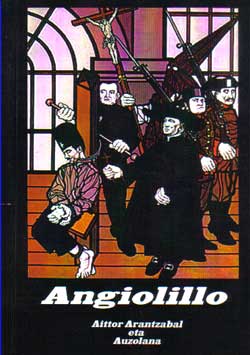

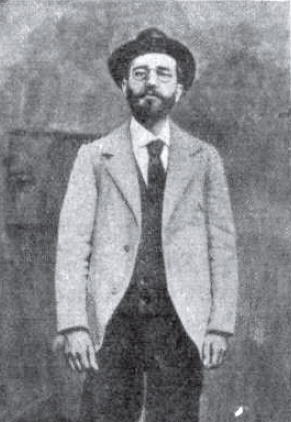

Michelle Angiolillo, el asesino de Cánovas, era un periodista y linotipista italiano que había dado tumbos por Europa haciendo germinar las flores del evangelio ácrata sobre la sangre y el sudor obreros, derramados profusamente sobre la piel como un fósforo del viejo continente. Tras múltiples peripecias que incluían detenciones, fugas y cambios de identidad, recaló en Barcelona. En esa ciudad, en el año 1896, una bomba arrojada durante la procesión del Corpus acabó con la vida de doce personas y desató una represión indiscriminada que terminaría con casi quinientos detenidos encerrados en el castillo de Montjuic, muchos de los cuales sufrieron brutales torturas. Angiolillo, impresionado cuando algunos compañeros anarquistas le mostraron sus cicatrices, decidió tomarse la justicia por su mano y un año más tarde, el 8 agosto de 1897, se desplazó al balneario de Santa Águeda y atentó contra el presidente del Gobierno mientras este leía un periódico que ya estaba lleno de sangre antes de los disparos. Angiolillo había llegado días atrás al balneario, donde se inscribió bajo el alias de Emilio Rinaldi, corresponsal de Il popolo, y es probable que se hubiera cruzado en más de una ocasión con Cánovas o que incluso se hubieran saludado o entablado conversación. Tras el asesinato, Angiolillo fue detenido sin ofrecer resistencia y trasladado a la cárcel de Bergara, donde sería ajusticiado a garrote vil días más tarde. Moriría gritando “¡Germinal!”, título de la famosa novela de Emile Zola y consigna de guerra anarquista.

Una de las consecuencias menores del atentado fue la caída en desgracia del balneario, un remanso de paz cuyas aguas se habían visto súbitamente enturbiadas y su reconversión en hospital psiquiátrico, tras ser adquirido por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Hasta entonces los enfermos mentales vascos acostumbraban a ser enviados al manicomio de Zaragoza, y la apertura del nuevo establecimiento supuso el regreso a “casa” de muchos de ellos, que volvieron en un tren denominado el tren de los locos, al igual que sucedió años más tarde, en 1904, con los pacientes navarros, o los alienados, como los calificaba la prensa, que se hizo amplio eco de la apertura del nuevo Manicomio Vasco-Navarro (así se llamaba, cuando a todo el mundo, hasta al Diario de Navarra, decir vasco-navarro le parecía lo más natural del mundo) y del traslado al mismo, en un tren especial, de ciento cincuenta orates procedentes de Zaragoza. Las crónicas incluían algún que otro detalle jocoso, como un diálogo entre uno de los directores del nuevo frenopático y uno de los locos, en el que el primero preguntaba al segundo si era epiléptico y este contestaba que no, que de Cascante.

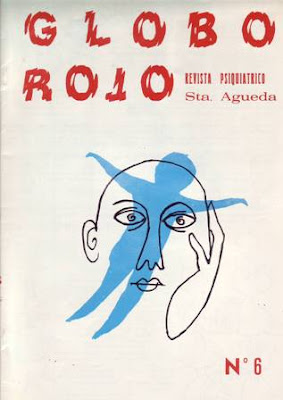

Pero volvamos a Arrasate. En su manicomio comenzaría a publicarse muchos años después, en la década de los 80, una revista llamada Globo Rojo, escrita y encuadernada por los propios internos (el título fue elegido entre otros muchos como Estoy de pastillas hasta las pelotas, Dirección de juventud o Los salvajes se pegan) que alcanzaría su momento de gloria cuando en el centro recaló uno de los poetas más ilustres e idolatrados en el altar del malditismo de las últimas décadas, Leopoldo María Panero, que no solo escribió en aquel lugar alguno de sus más célebres libros, como Poemas del manicomio de Mondragón, sino que colaboró activamente en la susodicha revista (cuyos números pueden descargarse en este enlace: https://drive.google.com/drive/folders/0B_JcP4T6G7QjTk5QRmNCYlFFUEk).

La poesía tenebrosa, alunada, escatológica, culta, pop, inquietante y visionaria de Panero atrajo en sus últimos años de vida, como una lata de cocacola atrae a las moscas, a numerosos artistas y músicos, a los que recibía a cambio de cigarrillos rubios que fumaba con la avidez con que solo fuman los locos y sus dedos y sus cerebros amarilleados y descosidos por las quemaduras. Panero, que despertaba esa fascinación, no se sabe si tanto por sus versos como por su leyenda (es magistral la biografía del poeta escrita por J. Benito Fernández: El contorno del abismo, en donde el abismo es Leopoldo María Panero untando curasanes en los charcos de París y el contorno la España opresiva y enloquecedora en la que vivió —Leopoldo María Panero, homosexual, atrabiliario, desequilibrado, era hijo de Leopoldo Panero, poeta oficial del régimen franquista—).

La poesía tenebrosa, alunada, escatológica, culta, pop, inquietante y visionaria de Panero atrajo en sus últimos años de vida, como una lata de cocacola atrae a las moscas, a numerosos artistas y músicos, a los que recibía a cambio de cigarrillos rubios que fumaba con la avidez con que solo fuman los locos y sus dedos y sus cerebros amarilleados y descosidos por las quemaduras. Panero, que despertaba esa fascinación, no se sabe si tanto por sus versos como por su leyenda (es magistral la biografía del poeta escrita por J. Benito Fernández: El contorno del abismo, en donde el abismo es Leopoldo María Panero untando curasanes en los charcos de París y el contorno la España opresiva y enloquecedora en la que vivió —Leopoldo María Panero, homosexual, atrabiliario, desequilibrado, era hijo de Leopoldo Panero, poeta oficial del régimen franquista—).

Entre los artistas que visitaron a Panero, no ya en Mondragón, sino en el psiquiátrico de Las Palmas de Gran Canaria, se encontraba Enrique Bunbury, que grabaría un disco con versos del poeta junto a Carlos Ann, Bruno Galindo o José María Ponce (no lo he escuchado, pero espero que sea menos sonrojante que el video titulado Un día con Leopoldo Panero, en el que Bunbury y Ann sacan de paseo a Leopoldo María; aunque la desconcertante presencia en ese disco de Ponce, actor y productor porno, no es muy halagüeña).

Panero ha inspirado, además, a otros artistas: lo han cantado, por ejemplo, Ruper Ordorika, en el tema Peter Punk; ha sido trasunto literario en novelas de  Roberto Bolaño o Jesús Ferrero (quien, por cierto, lo invitó a un ciclo de conferencias en Pamplona, en el que también participó Roberto Bolaño, quien en la última entrevista que concedió antes de morir confesó haber sentido en aquella ocasión miedo no de Panero, sino de sus fans); y al poeta Gsus Bonilla Panero se le estuvo apareciendo durante algún tiempo, después de muerto, como recoge en su libro El del medio de los Panero, una reivindicación del poeta, más allá del espantajo y el monstruo de barraca de feria en el que se convirtió al final de sus días. Es más que probable que alguno de los libros de Bonilla o de Panero se encuentren en las baldas de Angiolillo liburutegia, la biblioteca del gaztetxe de Bergara, pues este ocupa la cárcel vieja de esta localidad, la misma cárcel en la que fuera ejecutado el anarquista italiano, ubicándose dicha biblioteca, en la que no faltan clásicos de la literatura ácrata, en la mismísima celda en que permaneció encarcelado Michele Angiolillo, en una sorprendente carambola del destino.

Roberto Bolaño o Jesús Ferrero (quien, por cierto, lo invitó a un ciclo de conferencias en Pamplona, en el que también participó Roberto Bolaño, quien en la última entrevista que concedió antes de morir confesó haber sentido en aquella ocasión miedo no de Panero, sino de sus fans); y al poeta Gsus Bonilla Panero se le estuvo apareciendo durante algún tiempo, después de muerto, como recoge en su libro El del medio de los Panero, una reivindicación del poeta, más allá del espantajo y el monstruo de barraca de feria en el que se convirtió al final de sus días. Es más que probable que alguno de los libros de Bonilla o de Panero se encuentren en las baldas de Angiolillo liburutegia, la biblioteca del gaztetxe de Bergara, pues este ocupa la cárcel vieja de esta localidad, la misma cárcel en la que fuera ejecutado el anarquista italiano, ubicándose dicha biblioteca, en la que no faltan clásicos de la literatura ácrata, en la mismísima celda en que permaneció encarcelado Michele Angiolillo, en una sorprendente carambola del destino.

Publicado en semanario ON (26/08/17)

Yo me acuso y me desprecio a mí mismo por haber echado al plato más de lo que podía comer en el buffet libre; por haberme sacado selfies en los monumentos más emblemáticos de las ciudades que he visitado (y por haber incluido con absoluta naturalidad el término selfie en mi vocabulario); por no planificar las paradas del viaje en coche y detenerme siempre y sin querer, cuando ya tengo el culotabla, en el área de servicio más cutre…

Yo me acuso, en fin, de ser turista de vez en cuando, que es siempre que puedo. Como casi todos, creo. Por eso me sorprende y no entiendo como a la serpiente de verano sobre lo que se ha dado en llamar turismofobia todo el mundo le pone el cascabel sin que les tiemble el pulso, con opiniones firmes, sin medias tintas, con el tono airado y gritón y el dedo acusador. Y que nadie muestre dudas, ni tenga contradicciones.

Yo las tengo.

Por un tubo.

Me pregunto, por ejemplo, si puedes manifestarte contra el turismo en tu ciudad un día y al siguiente hacer la mochila e irte a los Pirineos o a la India, supongo que parapetado con la excusa de que tú no eres un turista sino un viajero. Y del mismo modo que digo eso digo también que no considero que hacer pintadas en un autobús turístico, ni siquiera pinchar ruedas de bicicletas, te convierta en un terrorista. Todo lo contrario, me parece que esas acciones han abierto de manera eficaz el melón de un problema evidente y al que, sin embargo, no se había prestado atención porque durante años ha sido la gallina de los huevos de oro: un tipo de turismo depredador e insostenible, o sostenido sobre la precariedad de los trabajadores del sector, el deterioro progresivo en la calidad de vida de la población autóctona y la esquilmación de recursos naturales.

¿Qué es más vandálico, tirar confetis en un puerto deportivo o lanzarse desde un balcón a la piscina del hotel? ¿Los turistas que se cagan en mitad del paseo marítimo son también nuestros amigos? ¿Qué quiere decir “turismo de calidad”, esa especie de mantra que alcaldes, consejeros de turismo repiten a menudo contraponiéndolo a estos comportamientos? ¿Van a prohibir en Donosti calzarse sandalias con calcetines?…

Me pregunto si en realidad tras esa expresión, turismo de calidad, no se esconde también cierto clasismo. Si tras esa expresión y tras la demonización del turismo, de un tipo de turismo, no se agazapa la idea de que los pobres no deberían tener derecho a viajar, a disfrutar de sus vacaciones.

Muchas preguntas y mucho ruido por respuesta, en la redes sociales, en los debates-espectáculo de la televisión —con expertos como Terelu Campos—, en los periódicos (por cierto, cada vez es más difícil conseguir un periódico en ciudades de veraneo, hay que andar y andar hasta encontrar un quiosco, la gente ya no lee la prensa ni de vacaciones, luego que aumenta la turismofobia)…

Una pequeña parte de la solución, supongo, la que nos atañe a los turistas de a pie, pasa por aplicar el sentido común (por ejemplo, no darte duchas de media hora en los hoteles, del mismo modo que no lo harías en tu casa), pero el problema del turismo, de ese turismo autodestructivo y salvaje, seguramente tiene que ver con aspectos de la macroeconomía, del capitalismo voraz, con los modelos de consumo y los comportamientos individualistas fomentados en las últimas décadas y ante los cuales uno se siente muy pequeñito, impotente, con tantas posibilidades de propiciar cambios como de que la palabra autorretrato sustituya al anglicismo selfie.

Publicado en ON, semanario de los diarios de Grupo Noticias (26/08/17)

SEIS GRADOS

La teoría de los seis grados de separación dice que podemos conectarnos con cualquier otra persona del planeta Tierra a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios. Aquí, además, hacemos el camino de vuelta.

Patxi Irurzun

DE LOPE DE AGUIRRE A OBAMA

pasando por Tarantino, los Gremlins o Tiburcio de Redín

Quizás Lope de Aguirre, también conocido como la cólera de Dios, el traidor o Lope el loco, sea el más tronado entre nuestros aventureros y conquistadores (y cuando digo nuestros me refiero a los conquistadores vascos, y cuando digo los conquistadores vascos no me refiero a Juanito Oiarzábal ni a Korta, sino a conquistadores de los que iban matando indios y esas cosas, que también los hemos tenido, y bien sanguinarios: el baztanés Pedro de Ursua, a quien asesinó Lope de Aguirre, precisamente; Miguel de Legazpi, que posa muy pizpireto en una estatua en la plaza de Zumárraga, pisando a un filipino; Blas de Lezo, que acabó hecho un ecce homo, cojo, manco y tuerto tras recibir diferentes cañonazos y disparos de arcabuz; el pamplonés Tiburcio de Redín, que parece más bien el personaje de una novela picaresca, aunque este de alta cuna, y que amenazó con bombardear Sevilla cuando una lugareña le dio calabazas; o Alonso Ercilla que no solo era aficionado a exterminar mapuches sino que luego dejó constancia de lo lírico de esa actividad en su poema épico La Araucana.

Quizás Lope de Aguirre, también conocido como la cólera de Dios, el traidor o Lope el loco, sea el más tronado entre nuestros aventureros y conquistadores (y cuando digo nuestros me refiero a los conquistadores vascos, y cuando digo los conquistadores vascos no me refiero a Juanito Oiarzábal ni a Korta, sino a conquistadores de los que iban matando indios y esas cosas, que también los hemos tenido, y bien sanguinarios: el baztanés Pedro de Ursua, a quien asesinó Lope de Aguirre, precisamente; Miguel de Legazpi, que posa muy pizpireto en una estatua en la plaza de Zumárraga, pisando a un filipino; Blas de Lezo, que acabó hecho un ecce homo, cojo, manco y tuerto tras recibir diferentes cañonazos y disparos de arcabuz; el pamplonés Tiburcio de Redín, que parece más bien el personaje de una novela picaresca, aunque este de alta cuna, y que amenazó con bombardear Sevilla cuando una lugareña le dio calabazas; o Alonso Ercilla que no solo era aficionado a exterminar mapuches sino que luego dejó constancia de lo lírico de esa actividad en su poema épico La Araucana.

Pero, decía, quizás sea Lope de Aguirre, el más majara de todos ellos, y lo sea, entre otras cosas, por culpa de Klaus Kinski, el actor que lo interpretó en la película de Werner Herzog, Aguirre, la cólera de Dios. Kinski, temperamental, irascible, maniaco sexual no tuvo que esforzarse mucho para ponerse en la piel de un psicópata. Rodó con Herzog varias películas memorables, como Fitzcarraldo (que cuenta la historia de un hombre que sueña con construir un palacio de la ópera en mitad de la selva amazónica; es decir, otro pirado), todo ello a pesar de que actor y director no se soportaban y de que, como cuenta este último en el documental que dedicó a Kinski, Mi enemigo íntimo, los dos planearon  asesinarse mutuamente.

asesinarse mutuamente.

Klaus Kinski es el padre de la también actriz Nastasia Kinski (y es actriz además otra de sus hijas, Pola Kinski, quien en un libro autobiográfico denunció haber sufrido abusos sexuales durante su infancia por parte del a cada línea más desaprensivo Kinski). Nastasia participó en decenas de películas, como Las amistades peligrosas, Paris, Texas, o El hotel New Hampshire, adaptación de la novela del escritor estadounidense John Irving, aunque quizás muchos no la recuerden en esta última porque se pasa buena parte de la película debajo de un disfraz de oso.

Las novelas de John Irving están plagadas de personajes de ese tipo, excéntricos, con vidas rocambolescas y absurdas. La más conocida de todas ellas probablemente sea El mundo según Garp, pero también destacan otras como Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra que fue llevada al cine, con guión del propio Irving, bajo el título Las normas de la casa de la sidra (quizás una de la pocas ocasiones en que un cambio de título gana; por no hablar de las traducciones que a veces se hacen de los títulos originales, esas en las que tú, aunque la poliglotía no esté entre tus facultades, lees en los créditos Braindead y la voz en off dice Tu madre se ha comido a mi perro; por aquí, eso sí, y hablando de madres, no hemos llegado al extremo de cargarse vía spoiler la peli ya desde el principio, por ejemplo con Psicosis, que en algunos países se tituló La madre era él).

Pero volvamos a Jhon Irving, quien a pesar de caracterizarse por escribir novelas caudalosas, también es autor de algunos relatos cortos, como los recogidos en Besteen ametsak, publicado por Txalaparta y que fueron traducidos por Idoia Gillenea, quien también ha volcado al euskara obras de Roald Dalh, el autor inglés del cual el año pasado celebramos el centenario de su nacimiento.

Dalh es uno de los autores de literatura infantil más conocidos del mundo. ¿A quién no le suenan Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate o Los Gremlis? Muchos de sus libros, efectivamente, también han sido llevados al cine. Pero el éxito de los libros para niños y jóvenes de Dalh eclipsó en cierto modo sus obras para adultos, entre las que destacan sus colecciones de relatos, que, sin embargo, no pasaron desapercibidos para otro cineasta, como Alfred Hitchcock, quien adaptó varios de los cuentos para su inolvidable serie televisiva Alfred Hitchcock presenta, aquella que comenzaba con el director encajando su oronda figura en una silueta mientras sonaba la Marcha fúnebre para una marioneta, de Charles Gounoud, pipipiribiripipí…

Entre los relatos de Dalh adaptados para la televisión se encuentran Veneno, en el que un hombre despierta con una serpiente venenosa sobre el pecho o Cordero para cenar, donde (atención, spoiler) una mujer asesina a su marido con una pata de cordero congelada que posteriormente pondrá de cenar a los policías que investigan el caso, deshaciéndose así de la prueba del delito (recurso que por cierto utilizaría más tarde Almodóvar en Qué yo hecho para merecer esto sustituyendo la pata de cordero por un jamón).

Entre los relatos de Dalh adaptados para la televisión se encuentran Veneno, en el que un hombre despierta con una serpiente venenosa sobre el pecho o Cordero para cenar, donde (atención, spoiler) una mujer asesina a su marido con una pata de cordero congelada que posteriormente pondrá de cenar a los policías que investigan el caso, deshaciéndose así de la prueba del delito (recurso que por cierto utilizaría más tarde Almodóvar en Qué yo hecho para merecer esto sustituyendo la pata de cordero por un jamón).

Los relatos de Dahl, en definitiva, tanto para adultos como para niños, resultan en general muy cinematográficos y a ellos han recurrido, además de Hitchock directores como Danny de Vito (Matilda), Tim Burton (Charlie y la fábrica de chocolate), Tarantino (Four Rooms) o Steven Spielberg, en la reciente Mi amigo el gigante, una adaptación del libro El gigante bonachón.

Uno de los últimos trabajos de Spielberg, por cierto, fue un biopic de Obama en el que al penúltimo presidente de Estados Unidos lo iba a interpretar Daniel Day Lewis (que, recordemos, es blanco), pero finalmente protagonizó el propio Obama interpretando a Daniel Day Lewis interpretando a Obama; un auténtico lío, cuya única explicación es que en realidad se trataba solo de una broma (o de una maniobra de promoción de otra película de Spielberg sobre otro presidente yanki, Lincoln).

Todo esto para contar que el director del equipo creativo que diseñó el logo de Obama en la campaña electoral de 2008 fue Sol Sender, y que el mismo es nieto del escritor oscense Raul J. Sender (el cual se exilió a Estados Unidos tras la guerra civil), autor de obras como Requiem por un campesino español, Crónica del Alba, o, ahí queríamos llegar, La aventura equinoccial de Lope de Aguirre, novela histórica que sirvió, por cierto, como inspiración para la película de Herzog en la que el monstruoso Kinski interpretaba al sanguinario y trastornado conquistador vasco y en la que Sender narra las andanzas amazónicas de Aguirre el loco, Aguirre el traidor, Aguirre, la cólera de Dios.

A lo largo de estos meses en esta sección estival hemos trazado una serie de itinerarios que, tomando como punto de partida la teoría de los seis grados de separación, la cual sostiene que cualquier persona, usted misma, está conectada con cualquier otro habitante del planeta Tierra a través de, como mucho, cinco intermediarios, nos ha llevado desde Cervantes hasta la Bruja Avería o desde Joaquín Luqui, pasando por Torrebruno, a Francisco de Goya y Lucientes. Y de todos ellos, a través de una ruta diferente, de nuevo al punto de partida (esa ha sido la particularidad de estas colaboraciones).

A lo largo de estos meses en esta sección estival hemos trazado una serie de itinerarios que, tomando como punto de partida la teoría de los seis grados de separación, la cual sostiene que cualquier persona, usted misma, está conectada con cualquier otro habitante del planeta Tierra a través de, como mucho, cinco intermediarios, nos ha llevado desde Cervantes hasta la Bruja Avería o desde Joaquín Luqui, pasando por Torrebruno, a Francisco de Goya y Lucientes. Y de todos ellos, a través de una ruta diferente, de nuevo al punto de partida (esa ha sido la particularidad de estas colaboraciones).

que propuso contra la licencia de las costumbres un ideal de misticismo sentimental y de castidad sin mojigatería, tratando de conciliar amor y matrimonio para honor y dicha de las mujeres», escribió sobre esta obra Simone de Beauvoir, a quien seguiremos ahora la pista para llegar de nuevo hasta Lou Reed. Simone de Beauvoir mantuvo una relación amorosa con el escritor estadounidense Nelson Algren, quien entre sus novelas cuenta con una titulada Walk on the wild said y ya estamos de nuevo en Lou Reed, que como es bien sabido compuso una conocida canción con ese mismo título.

que propuso contra la licencia de las costumbres un ideal de misticismo sentimental y de castidad sin mojigatería, tratando de conciliar amor y matrimonio para honor y dicha de las mujeres», escribió sobre esta obra Simone de Beauvoir, a quien seguiremos ahora la pista para llegar de nuevo hasta Lou Reed. Simone de Beauvoir mantuvo una relación amorosa con el escritor estadounidense Nelson Algren, quien entre sus novelas cuenta con una titulada Walk on the wild said y ya estamos de nuevo en Lou Reed, que como es bien sabido compuso una conocida canción con ese mismo título. tejado de zinc caliente, en la que además del propio Algren, uno de los guionistas era John Fante, maestro de Charles Bukowski, sobre quien Francisco Umbral dejó escrito que era un Henry Miller de supermercado. Menos guapo, Umbral también le dijo de todo a Camilo José Cela en su libro Cela: un cadáver exquisito y (si no nos apetece tomar de nuevo la pista barojiana, que podríamos, dado que Cela visitó a Pío Baroja antes de morir y estuvo en su funeral) un hermano de Cela, precisamente, Jorge Cela Trulock, fue el editor de uno de las dos novelas publicadas por Karmele Saint-Martín: Señoras de piso.

tejado de zinc caliente, en la que además del propio Algren, uno de los guionistas era John Fante, maestro de Charles Bukowski, sobre quien Francisco Umbral dejó escrito que era un Henry Miller de supermercado. Menos guapo, Umbral también le dijo de todo a Camilo José Cela en su libro Cela: un cadáver exquisito y (si no nos apetece tomar de nuevo la pista barojiana, que podríamos, dado que Cela visitó a Pío Baroja antes de morir y estuvo en su funeral) un hermano de Cela, precisamente, Jorge Cela Trulock, fue el editor de uno de las dos novelas publicadas por Karmele Saint-Martín: Señoras de piso.

Antonio Cánovas del Castillo fue, además de presidente del gobierno de España, un notable historiador al que, sin embargo, se le daba fatal pronosticar los acontecimientos futuros. «Para acabar con la insurrección en Cuba sólo hacen falta tres balas, una para Martí, otra para Maceo y otra para Gómez”, sentenció, por ejemplo (aunque gastó muchas más, en una guerra sangrienta e inútil a la que, bajo otra frase demoledora, “Hasta el último hombre y hasta la última peseta”, envió como carne de cañón a miles de hombres, que morirían para nada, que es como se muere casi siempre defendiendo una patria, una bandera o a Dios). Las tres balas de Cánovas acabarían volviéndose contra él mismo, cuando el anarquista italiano Michele Angiolillo lo asesinara en el balneario de Santa Águeda, en Arrasate, disparándole tres veces, precisamente. Fue el 8 de agosto de 1897 y solo un año más tarde Cuba vencería la guerra de independencia y sumiría a España en una profunda y prolongada crisis.

Antonio Cánovas del Castillo fue, además de presidente del gobierno de España, un notable historiador al que, sin embargo, se le daba fatal pronosticar los acontecimientos futuros. «Para acabar con la insurrección en Cuba sólo hacen falta tres balas, una para Martí, otra para Maceo y otra para Gómez”, sentenció, por ejemplo (aunque gastó muchas más, en una guerra sangrienta e inútil a la que, bajo otra frase demoledora, “Hasta el último hombre y hasta la última peseta”, envió como carne de cañón a miles de hombres, que morirían para nada, que es como se muere casi siempre defendiendo una patria, una bandera o a Dios). Las tres balas de Cánovas acabarían volviéndose contra él mismo, cuando el anarquista italiano Michele Angiolillo lo asesinara en el balneario de Santa Águeda, en Arrasate, disparándole tres veces, precisamente. Fue el 8 de agosto de 1897 y solo un año más tarde Cuba vencería la guerra de independencia y sumiría a España en una profunda y prolongada crisis. La poesía tenebrosa, alunada, escatológica, culta, pop, inquietante y visionaria de Panero atrajo en sus últimos años de vida, como una lata de cocacola atrae a las moscas, a numerosos artistas y músicos, a los que recibía a cambio de cigarrillos rubios que fumaba con la avidez con que solo fuman los locos y sus dedos y sus cerebros amarilleados y descosidos por las quemaduras. Panero, que despertaba esa fascinación, no se sabe si tanto por sus versos como por su leyenda (es magistral la biografía del poeta escrita por J. Benito Fernández:

La poesía tenebrosa, alunada, escatológica, culta, pop, inquietante y visionaria de Panero atrajo en sus últimos años de vida, como una lata de cocacola atrae a las moscas, a numerosos artistas y músicos, a los que recibía a cambio de cigarrillos rubios que fumaba con la avidez con que solo fuman los locos y sus dedos y sus cerebros amarilleados y descosidos por las quemaduras. Panero, que despertaba esa fascinación, no se sabe si tanto por sus versos como por su leyenda (es magistral la biografía del poeta escrita por J. Benito Fernández:  Roberto Bolaño o Jesús Ferrero (quien, por cierto, lo invitó a un ciclo de conferencias en Pamplona, en el que también participó Roberto Bolaño, quien en la última entrevista que concedió antes de morir confesó haber sentido en aquella ocasión miedo no de Panero, sino de sus fans); y al poeta Gsus Bonilla Panero se le estuvo apareciendo durante algún tiempo, después de muerto, como recoge en su libro

Roberto Bolaño o Jesús Ferrero (quien, por cierto, lo invitó a un ciclo de conferencias en Pamplona, en el que también participó Roberto Bolaño, quien en la última entrevista que concedió antes de morir confesó haber sentido en aquella ocasión miedo no de Panero, sino de sus fans); y al poeta Gsus Bonilla Panero se le estuvo apareciendo durante algún tiempo, después de muerto, como recoge en su libro

Quizás Lope de Aguirre, también conocido como la cólera de Dios, el traidor o Lope el loco, sea el más tronado entre nuestros aventureros y conquistadores (y cuando digo nuestros me refiero a los conquistadores vascos, y cuando digo los conquistadores vascos no me refiero a Juanito Oiarzábal ni a Korta, sino a conquistadores de los que iban matando indios y esas cosas, que también los hemos tenido, y bien sanguinarios: el baztanés Pedro de Ursua, a quien asesinó Lope de Aguirre, precisamente; Miguel de Legazpi, que posa muy pizpireto en una estatua en la plaza de Zumárraga, pisando a un filipino; Blas de Lezo, que acabó hecho un ecce homo, cojo, manco y tuerto tras recibir diferentes cañonazos y disparos de arcabuz; el pamplonés Tiburcio de Redín, que parece más bien el personaje de una novela picaresca, aunque este de alta cuna, y que amenazó con bombardear Sevilla cuando una lugareña le dio calabazas; o Alonso Ercilla que no solo era aficionado a exterminar mapuches sino que luego dejó constancia de lo lírico de esa actividad en su poema épico La Araucana.

Quizás Lope de Aguirre, también conocido como la cólera de Dios, el traidor o Lope el loco, sea el más tronado entre nuestros aventureros y conquistadores (y cuando digo nuestros me refiero a los conquistadores vascos, y cuando digo los conquistadores vascos no me refiero a Juanito Oiarzábal ni a Korta, sino a conquistadores de los que iban matando indios y esas cosas, que también los hemos tenido, y bien sanguinarios: el baztanés Pedro de Ursua, a quien asesinó Lope de Aguirre, precisamente; Miguel de Legazpi, que posa muy pizpireto en una estatua en la plaza de Zumárraga, pisando a un filipino; Blas de Lezo, que acabó hecho un ecce homo, cojo, manco y tuerto tras recibir diferentes cañonazos y disparos de arcabuz; el pamplonés Tiburcio de Redín, que parece más bien el personaje de una novela picaresca, aunque este de alta cuna, y que amenazó con bombardear Sevilla cuando una lugareña le dio calabazas; o Alonso Ercilla que no solo era aficionado a exterminar mapuches sino que luego dejó constancia de lo lírico de esa actividad en su poema épico La Araucana. asesinarse mutuamente.

asesinarse mutuamente. Entre los relatos de Dalh adaptados para la televisión se encuentran Veneno, en el que un hombre despierta con una serpiente venenosa sobre el pecho o Cordero para cenar, donde (atención, spoiler) una mujer asesina a su marido con una pata de cordero congelada que posteriormente pondrá de cenar a los policías que investigan el caso, deshaciéndose así de la prueba del delito (recurso que por cierto utilizaría más tarde Almodóvar en Qué yo hecho para merecer esto sustituyendo la pata de cordero por un jamón).

Entre los relatos de Dalh adaptados para la televisión se encuentran Veneno, en el que un hombre despierta con una serpiente venenosa sobre el pecho o Cordero para cenar, donde (atención, spoiler) una mujer asesina a su marido con una pata de cordero congelada que posteriormente pondrá de cenar a los policías que investigan el caso, deshaciéndose así de la prueba del delito (recurso que por cierto utilizaría más tarde Almodóvar en Qué yo hecho para merecer esto sustituyendo la pata de cordero por un jamón).