Un cuento maradoniano

A mí por lo general el futbol ni fú ni fá, excepto cuando juega Osasuna y en los Mundiales. En estos de Sudafrica iba con Argentina (o más bien, con Maradona) y, siempre, con todos los equipos que juegan contra España. Ahora seguro que suenan las vuvuzelas. Pero no aguanto el bombardeo mediático, la arrogancia, el desprecio, en lugar de respeto al contrario (aunque Del Bosque ha atemperado algo eso), el buscar siempre cabezas que cortar cuando algo falla, como si esto no fuera un juego en el que el error humano es uno de los componentes, los comentaristas-hoolligans de televisión (aunque uno de ellos sea el entrenador de Osasuna, precisamente), el despliegue de banderas y de patriotismo chusco… Supongo que en todos los países sucederá lo mismo, pero a mí me toca soportar a los de aquí. En cuanto a lo de Argentina, siempre he sentido debilidad por Maradona, y también en este mundial, donde ha seguido siendo el Pelusa (por ejemplo, sacando a Palermo y con la fortuna y la justicia poética de su parte, consiguiendo que este metiera su golito). Ahí abajo va un cuento maradoniano que escribí para un especial sobre Diego que creo que nunca llegó a publicar el escritor Chus Fernández en su fanzine -luego lo incluí en La polla más grande del mundo-y que explica esa extraña simpatía por un personaje como este, al que creo que hay que querer de este modo, desde lejos y viéndolo detrás de esa halo nebuloso que rodea a los mitos.

PELUSA

Aquel gatito lo trajo a casa mi hermano una tarde de agosto en que el cielo era un brasero. Se lo encontró a la orilla del río, enredado en unos matorrales. Parecía una bolita palpitante de pelos negros, negrísimos. Estaba aterrorizado. Recuerdo que todos los días le lavábamos la cola con un champú que olía a fresas, pero el volvía a cagarse encima. Era todavía muy pequeño. Tan pequeño que dormía en una caja de galletas María. Y sin embargo, ya desde aquellos primeros días, jugueteaba con las pelotas de lana con destreza, correteaba por el pasillo con ellas ensartadas en sus garras de pantera de mentirijillas . Le pusimos Pelusa, por ello, y porque era negro, y porque había nacido en un arroyo. Por Maradona. Por entonces Diego estaba en su mejor época, hacía sobre la cancha exactamente lo mismo que nuestro gato en el pasillo, sorteaba a todos sus rivales como si estos fueran invisibles, como si llevara la pelota cosida al pie, enganchada a una de sus uñas; o metía goles con la mano. La mano de Dios. En un mundo-balón Diego Armando Maradona no podía ser otra cosa sino Dios.

Pelusa poco a poco fue creciendo, dejando de embadurnarse la cola con sus propios excrementos, hasta acabar convirtiéndose en un gato hermoso, que se movía con una elegancia arrogante por la barandilla del balcón, como si también él fuera un dios animal, o un demonio enmascarado. Un día, sin embargo, de repente perdió el equilibrio, y cayó al patio desde nuestro quinto piso. Cayó de pie, porque esa era su naturaleza, y aunque tras una semana sin probar bocado ni moverse de su capazo pareció volver a ser el de antes, algo se había roto dentro de si mismo. Pelusa comenzó a destrozar todas las plantas de casa, a mordisquear sus hojas y revolcarse después medio loco en el suelo de la cocina. A veces incluso se cagaba encima, y volvía a ensuciar su preciosa cola negra. Pero Pelusa ya no era un cachorrito, así que mamá dijo «O el gato o yo».

Lo abandonamos allá en las afueras, junto al manicomio, en un viejo caserón plagado de gatos callejeros, más demonios caídos y rotos por dentro, a los que los locos alimentaban en sus paseos errantes. Algunas tardes mi hermano y yo también le llevábamos a Pelusa un trozo de hígado, pero siempre aparecía un gato más fuerte, o más rápido, o más joven, que se lo arrebataba. Poco a poco dejamos de vagabundear por allá, pero algunos meses más tarde, cuando por casualidad volvimos a pasar por el caserón Pelusa, lejos de morir de hambre, se había transformado en un magnífico ejemplar, gordo, monstruoso, casi repulsivo que se paseaba desafiante entre los demás machos, los cuales le abrían paso con respeto, sin valor para disputarle la comida que le arrojaban los internos del manicomio y que él sólo compartía con varios cachorrillos con las colas salpicadas de lapas; como si todavía recordara aquella tarde de agosto con un cielo como un brasero en que mi hermano lo encontró enredado en un matorral.

Me gusta recordar así a Pelusa. Casi más que cuando se deslizaba, presumido y elegante, por la barandilla del balcón.

Me gusta casi tanto como ver a ese Diego gordo y balbuceante, o a aquel Diego con la mirada perdida en un desierto de nieve, a este Diego al que los porteros le dejan meter los penaltis.

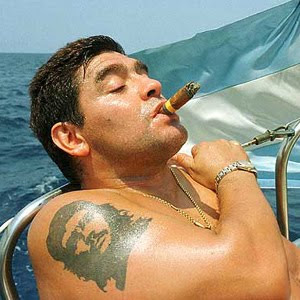

Porque prefiero creer en un dios que tropieza, y que cae de pie, y que se vuelve a levantar enrabietado; en un dios que lleva al Che Guevara tatuado en un hombro; en un dios al que Andrés Calamaro le escribe canciones; en un dios que no olvida que él también nació en el arroyo.

Pelusa poco a poco fue creciendo, dejando de embadurnarse la cola con sus propios excrementos, hasta acabar convirtiéndose en un gato hermoso, que se movía con una elegancia arrogante por la barandilla del balcón, como si también él fuera un dios animal, o un demonio enmascarado. Un día, sin embargo, de repente perdió el equilibrio, y cayó al patio desde nuestro quinto piso. Cayó de pie, porque esa era su naturaleza, y aunque tras una semana sin probar bocado ni moverse de su capazo pareció volver a ser el de antes, algo se había roto dentro de si mismo. Pelusa comenzó a destrozar todas las plantas de casa, a mordisquear sus hojas y revolcarse después medio loco en el suelo de la cocina. A veces incluso se cagaba encima, y volvía a ensuciar su preciosa cola negra. Pero Pelusa ya no era un cachorrito, así que mamá dijo «O el gato o yo».

Lo abandonamos allá en las afueras, junto al manicomio, en un viejo caserón plagado de gatos callejeros, más demonios caídos y rotos por dentro, a los que los locos alimentaban en sus paseos errantes. Algunas tardes mi hermano y yo también le llevábamos a Pelusa un trozo de hígado, pero siempre aparecía un gato más fuerte, o más rápido, o más joven, que se lo arrebataba. Poco a poco dejamos de vagabundear por allá, pero algunos meses más tarde, cuando por casualidad volvimos a pasar por el caserón Pelusa, lejos de morir de hambre, se había transformado en un magnífico ejemplar, gordo, monstruoso, casi repulsivo que se paseaba desafiante entre los demás machos, los cuales le abrían paso con respeto, sin valor para disputarle la comida que le arrojaban los internos del manicomio y que él sólo compartía con varios cachorrillos con las colas salpicadas de lapas; como si todavía recordara aquella tarde de agosto con un cielo como un brasero en que mi hermano lo encontró enredado en un matorral.

Me gusta recordar así a Pelusa. Casi más que cuando se deslizaba, presumido y elegante, por la barandilla del balcón.

Me gusta casi tanto como ver a ese Diego gordo y balbuceante, o a aquel Diego con la mirada perdida en un desierto de nieve, a este Diego al que los porteros le dejan meter los penaltis.

Porque prefiero creer en un dios que tropieza, y que cae de pie, y que se vuelve a levantar enrabietado; en un dios que lleva al Che Guevara tatuado en un hombro; en un dios al que Andrés Calamaro le escribe canciones; en un dios que no olvida que él también nació en el arroyo.