Fotos de Joxe Lacalle, 1999

Publicado en Rubio de bote, colaboración quincenal para magazine ON (diarios Grupo Noticias) 06/02/23

Una vez, hace años, mi mujer y yo fuimos a ver el Circo del Sol, pero se nos olvidó la crema protectora, algún tipo de ungüento que nos hiciera invisibles y nos protegiera de los cañones de luz que se paseaban entre el público, mientras redoblaba un tambor, hasta detenerse en algún elegido, chimpún, el cual entonces debía salir al escenario. Fue angustioso. Tanto que en el intermedio estuvimos pensando en largarnos, pero como somos de la cofradía del puño y las entradas nos habían costado un riñón, seguimos allí sufriendo, sintiéndonos como guerrilleros del Vietcong huyendo de los helicópteros entre los arrozales.

En mayor o menor medida eso se repite cada cierto tiempo. Procuramos evitar todo tipo de espectáculos que se anuncien como interactivos, rompan la cuarta pared, conviertan al espectador en protagonista…, pero de vez en cuando es inevitable toparse con funciones que sacan al escenario a “voluntarios” (esa es otra, negarse a participar todavía es peor, te conviertes automáticamente en un aguafiestas). Con el tiempo hemos desarrollado una serie de estrategias, como no colocarse en las primeras filas o en las esquinas de las mismas, no establecer contacto visual con los artistas o sentir la imperiosa necesidad de tomarte una piña colada justo en el momento en que ese tipo que se pone una serpiente pitón alrededor del cuello necesita un ayudante.

Este tipo de situaciones suelen ser habituales en las animaciones de los hoteles, donde, además, a todo ello se suma un sentimiento de culpa e insolidaridad, pues a menudo los magos, contorsionistas, bailarinas de flamenco, deben actuar ante apenas media docena de espectadores mientras de fondo se oyen los laalalalalalaaala beodos de los hooligans con pulsera de todo incluido.

Los artistas, de todos modos, suelen ser casi siempre unos curtidos profesionales y saben interpretar las señales que los pitufos gruñones les enviamos. En una ocasión, por ejemplo, en un espectáculo de calle, un malabarista repartió entre el respetable una serie de papelitos con números y a mitad de la función sacó una bola de un pequeño bombo, cuya cifra, cómo no −la lotería, no, esto sí−, coincidió con la de nuestro boleto. Nosotros, por supuesto, nos callamos como perros, pero para nuestra sorpresa cuatro o cinco personas levantaron la mano y acabaron en el centro de la pista conformando con sus cuerpos entrelazados una especie de taburete humano que se sostenía en pie a pesar de estar todos ellos recostados (yo entonces me reforcé en mi decisión de no haber participado, evitándome así una contractura). Es decir, ese malabarista había repartido más numeritos de los que eran precisos, pues contaba con que alguno de los voluntarios íbamos a escaquearnos.

No siempre he conseguido librarme, sin embargo. Recuerdo traumatizado aquella ocasión en que en una fiesta de cumpleaños de un txikipark la mascota, una especie de ratita a la que el traje le olía a cortauñas usado, me arrastró consigo y me hizo interpretar el baile del gorila, todo ello mientras ella murmuraba por lo bajinis “putos críos de mierda” y estos me señalaban y se partían la caja.

La cuestión es que, hablando del Circo del Sol, últimamente aparece hasta en la sopa la publicidad de una réplica del mismo pero en chino, o en antichino, no sé muy bien, un circo llamado Shen Yun. La apabullante campaña propagandística del mismo resulta inquietante. Uno se pregunta si ese circo, que más bien parece una tapadera, una secta, algo chungo, será capaz de recaudar la mitad de la mitad de lo que haya invertido en publicidad. Yo, desde luego, como cantaba La Polla Records, no pienso ir.

Publicado en «Rubio de bote», colaboración quincenal para magazine ON (diarios de Grupo Noticias) y en Diario de Noticias de Navarra (18/02/23)

No llegamos a tiempo, David. Pero seguimos adelante. Como esos boxeadores sonados y tenaces, que necesitan besar la lona para levantarse de sí mismos una y otra vez. El último golpe fue duro, mortal. Tú sabías que no lo podías esquivar, así que decidiste encajarlo con dignidad, convirtiendo, como siempre hiciste, tu derrota en una victoria por puntos, en ese combate a muerte que fue para ti la poesía.

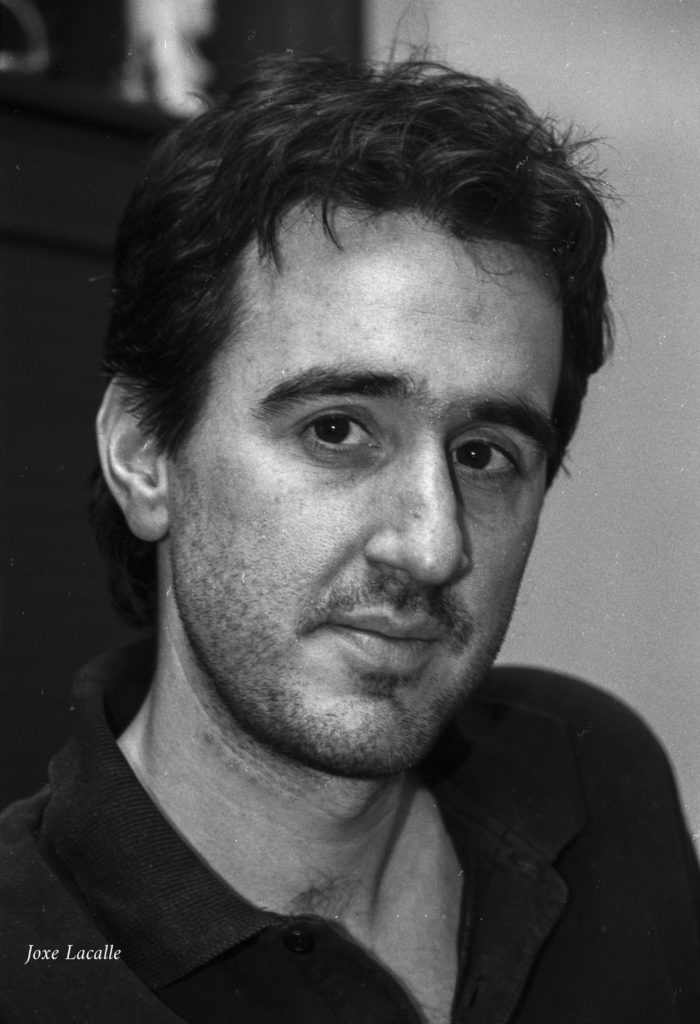

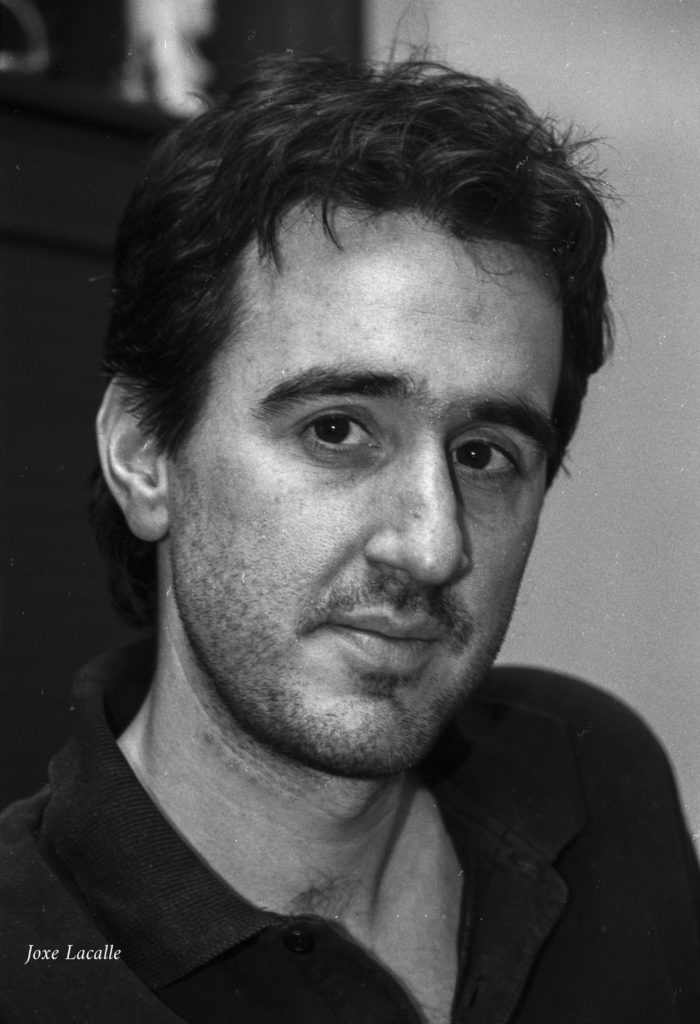

El pasado 6 de febrero conocimos la dolorosa noticia del fallecimiento del poeta David González. Llevaba enfermo algún tiempo y en las últimas semanas algunos de sus amigos y admiradores trabajábamos contra reloj −contra ese implacable reloj de sol en que todas las horas hieren y la última mata− en un libro de homenaje y agradecimiento. No llegamos a tiempo, porque no acabábamos de creernos y de aceptar que un día ya no estaría con nosotros; porque pensábamos que también esta vez se pondría en pie. Vicente Muñoz, su amigo del alma, expresó lo que todos sentimos, cuando se fue: nos hemos quedado huérfanos. Nuestro consuelo es saber que, al menos, en sus últimas horas David todavía pudo escuchar algunos de los textos que escribimos para él y que Mari le leyó.

Todas las biografías de David cuentan que se hizo poeta en la cárcel, pero él, sin saberlo,ya amasaba versos mucho antes −versos como piedras arrojadas contra las ventanas, como escribió Raymond Carver, sin conocerlo, para él−. Por ejemplo, cuando las aguas del pantano lo arrastraron del pueblo en que nació, San Andrés de los Tacones, o cuando se miró las manos por primera vez y supo que los niños siempre las tienen limpias. Muchos, es cierto, llegamos a David por aquellos primeros poemas de la cárcel, atraídos por el halo de malditismo que siempre lo acompañó y que él no se encargó de disipar, porque no podía hacerlo, porque no había ninguna impostura en ello: David fue un poeta de barrio, de calle y callejón, de maco y acería industrial. Y estaba orgulloso de ello. Fue, pues, tal vez un poeta maldito, pero −como escribió otro de sus amigos, el músico y escritor Ángel Petisme− más malditos fueron los burócratas de la poesía que se reparten premios, prebendas y cargos y que lo silenciaron.

Yo conocí a David a finales de los ochenta, cuando algunos de nosotros todavía soñábamos con vivir de la literatura. Nos enviábamos por correo cartas, con nuestras primeras publicaciones, nos encontrábamos en viajes al fin de la noche, en los que David siempre apuraba con más ansiedad que nadie la vida y las madrugadas, como si fueran las chustas de sus cigarros. Los demás acabamos rindiéndonos, aunque fuera a medias, sometidos en almacenes, colas del INEM u oficinas siniestras, pero él no tiró la toalla, abandonó la fábrica para vivir de la poesía, sabiendo que en esa apuesta los que ganaban era la pobreza y el invierno. Y así se mantuvo, escribiendo y leyendo cada día en su casa de la Plaza de la Soledad, en Cimadevilla, a pesar de las noches infinitas, en las que golpeaba con sus anillos los atriles y la barras de los bares, mientras recitaba con la contundencia de las piedras sus versos como cantares de ciego.

(Recuerdo por cierto, lo poético que le parecía a David escribirme sus cartas de esa Plaza de la Soledad en Gijón, al Paseo de los Enamorados de Pamplona, en donde por entonces yo vivía; y conservo una foto que él nos sacó a Anabel y a mí, besándonos durante un concierto de Marea, una foto en la que no se le ve, pero es seguramente la foto en que está más presente para mí).

David González fue, seguramente, el último de una estirpe de poetas. El último bohemio. Y, sobre todo, repito, sobre todo, un escritor inmenso, cuya poesía ha marcado a fuego a cientos de lectores y escritores, como demuestra el libro que le debemos y con el que Nacho Tajahuerce y yo seguimos adelante, con la inestimable ayuda de Gsus Bonilla, Vicente Muñoz o la propia familia de David, y en el que colaboran un centenar de poetas y músicos.

El cáncer le arrebató la vida y en las últimas semanas la voz, pero David se levanta una vez más, indomable, de la lona, porque nos dejó sus versos, que todavía seguimos escuchando, en la veintena de libros que escribió y que desde aquí reivindicamos.

David, amigo, hemos recogido tus guantes. Descansa en paz.