PURO VICIO

Publicado en Rubio de bote, sección quincenal del magazine ON (diarios de Grupo Noticias, 26/01/19)

Lo mío es ya vicio. Hoy, cuando he bajado a tirar la basura, he visto una lista de la compra en mitad de un paso de cebra y después de someter a las bolsas a un proceso de liposucción para que me cupiesen (¡qué extraña forma verbal!) por el agujero del contenedor amarillo, he desandado mis pasos para volver a por el papelito; eso y que cuando he pasado al lado de este me he cruzado con otros peatones y me ha dado lacha pararme a recogerlo.

Suelo hacerlo a menudo. No puedo evitarlo, voy caminando y recojo papelitos, sobre todo si están escritos a mano o doblados en varias partes, como frágiles cofres del tesoro a los que la lluvia deshace en pasta de papel. Lo más habitual suelen ser listas de la compra. En la de hoy había anotadas cinco o seis cosas (la que más me ha llamado la atención ha sido “Bollo para desayunar”) en la parte trasera de un folio con el membrete de una oficina de empleo. También había unos ejercicios de inglés.

A partir de una lista de la compra uno puede imaginar la vida de la persona que la ha escrito, armar el esqueleto de una novela. En la de hoy, nuestro protagonista es un hombre soltero y solitario (lo he deducido por el uso de ese singular, bollo, si hubiera tenido familia, niños, habría escrito bollos), está en paro, pero intenta progresar, formarse, quizás sopesa la posibilidad de probar suerte en otro país, o quizás se ha enamorado de una compañera del curso de inglés…

Otras veces encuentro apuntes, exámenes, notas que se dejan esas parejas que solo se ven por la noche y pegan sus “te quiero” fríos y desangelados en el panel de un frigorífico…

Y luego están los libros, los libros usados, que esconden entre sus páginas calendarios amarilleados por el paso del tiempo, billetes de avión o autobús para viajes que hace años que finalizaron, a veces incluso alguna carta o una foto descolorida, novelas, en fin, dentro de otras novelas.

Hace tiempo, en una librería de segunda mano, empecé a hojear libros y casi sin darme cuenta cinco o seis se me pegaron a las manos, precisamente porque encontré en su interior algunas hojitas olvidadas por sus antiguos dueños. Como no tenía dinero en ese momento, pedí a la dependienta que me los reservara y salí a un cajero. Cuando volví, ella los tenía ya dentro de una bolsa, así que pagué y me fui a casa, aguantándome las ganas de leer esas notas, como quien reserva el mejor bocado de un plato para el final. Un bocado que se me atragantó, pues una vez en casa cuando abrí la bolsa de los libros… ¡las hojitas habían desaparecido! Supongo que a la dependienta, convertida en una agencia de protección de datos unipersonal y doméstica, le había parecido mejor, más discreto así, y supongo que tenía razón.

Otro día, compré una novela con una dedicatoria en la que alguien juraba amor eterno a la persona a la que se la regalaba. Solo habían pasado seis meses desde la fecha de esa dedicatoria hasta el día que el libro cayó en mis manos.

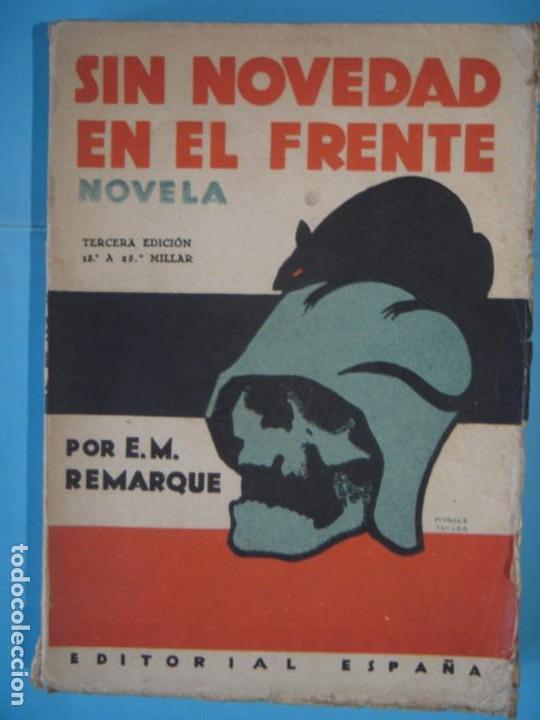

Y uno de mis tesoros más preciados es el reconocimiento médico que eximía de realizar el servicio militar a alguien y que hallé entre las páginas de un ejemplar de Sin novedad en el frente. Cada vez que lo veo me imagino a algunos de aquellos jóvenes que hace años se hacían los locos ante los tribunales médicos militares, o se fumaban tres paquetes de Habanos antes de entrar en la consulta, y fantaseo con la idea de que el antiguo propietario de esa novela, un clásico antimilitarista, había sido uno de esos protoinsumisos. Y, entonces, pienso algo románticamente, que a veces la literatura sí puede cambiar el mundo, o al menos cambiar las vidas de algunas personas, influir en sus decisiones. Pero tampoco me hagan mucho caso: lo mío con la lectura solo es vicio. Puro vicio.