“En la lucha feminista los hombres hemos sido vagos, condescendientes y soberbios”

Iván Repila, escritor

En El aliado, el escritor bilbaíno Ivan Repila, aborda desde el esperpento la posición ambigua de muchos hombres ante el feminismo. La novela incluye un epílogo de Aixa de la Cruz con un análisis que ofrece una perspectiva más académica, aunque no desprovista del tono satírico de la obra, y que redondea esta.

Patxi Irurzun. GARA (02/04/2019)

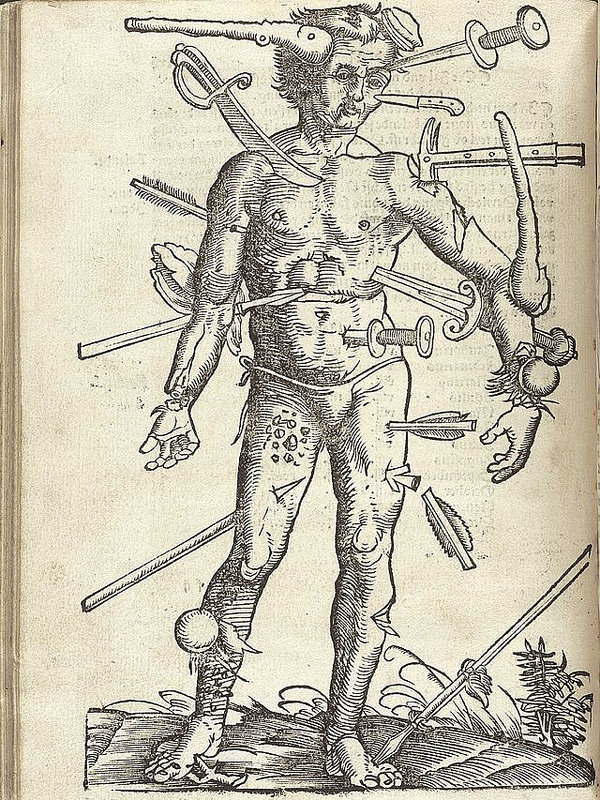

“La revolución feminista será violenta o no será”. Ese es el lema que aparece en la faja publicitaria de El aliado. Y ese es el punto de partida de esta novela, publicada por Seix Barral. Un hombre que se enrola en la lucha feminista, a su manera, organizando un grupo de guerrilla urbana machista cuyas acciones desencadenen una respuesta violenta, liberadora y definitiva, del movimiento feminista. Iván Repila ha escrito una novela sobre el feminismo que en realidad es una novela sobre el machismo, en la que analiza el papel, a menudo paternalista y cómodo, de los hombres, incluso de aquellos que se consideran aliados, frente a la lucha de las mujeres.

Ha optado por abordar un tema peliagudo como el que aborda El aliado desde el esperpento ¿por qué, fue algo premeditado?

Sí, lo fue. La sátira siempre ha sido una herramienta útil para conjugar la denuncia y la crítica, y existen numerosos ejemplos en todas las narrativas (las novelas, el teatro, el cine, la televisión…) que lo demuestran. Apelar al machismo que nos rodea desde el humor negro, e incluso cruel, proponer una mirada corrosiva sobre la sociedad contemporánea y poner en cuestión sus discursos más reaccionarios a través de la ficción (en un momento de la literatura en que la ficción pura parece estar perdiendo interés) era, a mi juicio, una estrategia adecuada para escocer a los lectores, especialmente a todos aquellos que se dicen feministas pero luego, en la calle, más allá de discursos teóricos y buenas intenciones, no hacen absolutamente nada para conseguir un mundo más igualitario y más justo.

En El aliado hay una declaración de intenciones desde el propio título de la novela y su portada. ¿Qué es un hombre aliado: alguien que intenta arrimar el hombro de buena fe pero equivocadamente a la lucha feminista, que lo hace interesadamente, que simplemente ignora muchas cosas?

Creo que el término «aliado» ha perdido totalmente su carga histórica de significado, porque al cobijo de esas seis letras muchos hombres nos hemos sentido muy cómodos, asquerosamente satisfechos: bastaba con pensarse o decirse «aliado» y llenarse la boca con la frase «yo estoy a favor de la igualdad» para dormir como un cerdo feliz, sin preocupaciones, observando con maravilla (y recelo, a veces) el durísimo trabajo que el movimiento feminista lleva décadas, siglos, llevando a cabo. Hemos sido vagos, condescendientes y soberbios. No hemos leído, nos hemos puesto de perfil ante los machismos cotidianos que nos rodean, no hemos participado activamente en la lucha ni nos hemos esforzado en absoluto.

Creo que ha comentado en alguna ocasión que la mayoría de los hombres pecamos de esa ignorancia, que desconocemos los clásicos del feminismo, o todos las situaciones en que una mujer a su largo de su vida ha sufrido machismos de mayor o menor intensidad… ¿Usted desde donde parte para escribir esta novela?

Parto de una mujer que tuvo la paciencia y la generosidad de ayudarme a ver lo que no veía, Aixa de la Cruz, y de otras muchas mujeres cercanas que me enseñaron a escuchar con atención. Es bastante patético que mi interés por el feminismo no haya surgido de mí mismo, que yo no hubiera tomado la iniciativa (como sí había hecho, a lo largo de mi vida, con otros movimientos fundamentales), y que me resistiera, durante años, a reconocer mis inacabables privilegios de hombre blanco, cis, hetero, de clase media y con estudios superiores. Claro: el mundo está hecho por hombres como yo para hombres como yo, y todo lo demás es la periferia, lo otro. De ese tremendo golpe contra la realidad surge la necesidad de escribir esta novela.

Hablábamos antes del esperpento, pero la verdad es que la manera en que algunos partidos están reaccionando ante el avance del movimiento feminista casi parece un paso previo a la guerrilla urbana que plantean los protagonistas de su novela…

Cuando una fuerza rema en una dirección siempre surge una fuerza opuesta que trata de obstaculizar su avance. Y sería ingenuo pensar que la extrema derecha o la derecha de toda la vida están reimaginando sus ideales machistas y misóginos: siempre han estado ahí, más o menos a la vista; la diferencia es que ahora, ante un movimiento que cuestiona sus privilegios y quiere cambiar el statu quo, se sienten agredidos y contraatacan. No creo que yo anticipara nada: solo teníamos que mirar alrededor para saber que esto sucedería.

El epílogo de Aixa de la Cruz ¿cómo surgió, era algo premeditado antes de escribir la novela, surgió después? ¿Cree que la novela sería distinta sin él?

Fue idea suya, y me pareció tan buena que le pedí que lo escribiera. Me parece que completa la novela y que, sin él, estaría coja; porque en ese epílogo se analiza, desde una perspectiva académica (aunque dentro de la propia ficción de la novela), hasta qué punto es una contradicción que un hombre se convierta en pieza fundamental para el avance de un movimiento que lo único que le exige es que no sea protagonista. Esa y otras contradicciones que planteo me parecen un buen punto de partida para analizar el papel de los hombres en el feminismo.

¿Le ha ayudado la novela a resolver sus dudas sobre este tema, el feminismo, el machismo, etc.? ¿

Me ha ayudado a darme cuenta de cuál es mi trabajo (subrayo el posesivo) como hombre feminista: hacer examen de conciencia y autocrítica; reconocer mi machismo; corregir actitudes, comportamientos, creencias y formas de estar en el mundo; hablar menos y hacer más. Y no solo conmigo, sino con los hombres que me rodean: nunca más justificar, permitir o quitar importancia a todo lo que hacemos mal como sanos hijos del patriarcado.

“He pasado momentos duros, pero yo siempre he querido hacer cine”

Marina Lameiro, cineasta

Con Young & Beautiful Marina Lameiro consiguió el premio del público en el Festival Punto de Vista 2018. Y hace unas semanas estuvo nominada a los Premios Feroz. Es su primera película, un documental en el que explora la construcción de la identidad en las personas de su círculo más cercano en un momento de crisis: el fin de la juventud y la transición a la edad adulta. Young & Beautiful se estrenó en salas este 15 de marzo, en los cines Golem de Iruñea

Patxi Irurzun. Iruñea. Gara 19/03/2019

Young & Beautiful, que toma su nombre de una canción de Lana Del Rey, tiene su origen en el proyecto de un máster de creación y documentación que la cineasta iruindarra cursó en Universidad Pompeu i Fabra de Barcelona. En el documental la cámara sigue a cuatro personas (Das, Jone, Poti y Das) que forman parte del entorno íntimo de Lameiro, explora sus temores, sus expectativas, la búsqueda de sí mismos y de su identidad en un momento clave de sus vidas, como es el paso a la edad adulta y el duelo por la pérdida de la juventud. Podría ser una película generacional, la de los nacidos en la década de los ochenta, y en cierto modo lo es, pero a la vez resulta atemporal y universal, pues reduce el foco a aquellos que deciden, de un modo u otro, no plegarse a una vida convencional. Y es a la vez un autorretrato de la propia Marina Lameiro y una prueba, un proceso de construcción de su propia identidad, pues la buena acogida que ha tenido Young & Beautiful le está permitiendo a la autora aquello que siempre ha querido, hacer cine e intentar vivir de él.

La idea inicial de esta película era en realidad otra…

Sí, es un poco largo de contar… Al principio era un proyecto para un máster de cine documental que consistía una exploración del tercer sexo, mezclado con el mito del origen del amor de Platón… un rollo. En definitiva, se trataba de una peli en la que yo pretendía ver cómo algunas personas (gente hipotética, que aún ni siquiera conocía) construían su identidad y cómo la habían construido desde la infancia. Mi tutor del máster mi invitó a darle un giro de 180 grados y explicar cómo había construido yo mi propia identidad. Estuve mucho tiempo trabajando en ello, pero, aunque tenía todo aquello de lo que quería hablar, no encontraba la materia fílmica, hasta que un día comprendí que lo que debía hacer era mirar a mi alrededor y ver cómo las personas de mi círculo más cercano estaban buscándose a sí mismas en un momento de la vida, además, clave, el del paso de la juventud a la edad adulta.

¿Cómo se tomaron ellos esa idea, y esa intromisión y exposición de su intimidad?

A todos cuando se lo propuse me dijeron que sí, incluso mi hermana, Ione, que es una de las protagonistas de la película, y que yo esperaba que no aceptara, pero también lo hizo. Después cada uno reaccionó de diferentes modos ante la cámara. Poti y Nais, el cantante y la madre, siempre lo llevaron de un modo bastante natural. Das, el bailarín, por el contrario, yo he sentido que nunca llegó a estar cómodo, excepto el último día.

¿Quizás porque a Das lo conoció durante el rodaje, y no formaba inicialmente parte de ese círculo cercano?

A Das lo conocí a través de Poti. Leyó un texto que yo había escrito para la película y le emocionó mucho, entonces me contó su historia, y a mí me llegó mucho y le propuse estar en la película.

Es muy emocionante el momento en que él dice que de pequeño se iba a la cama y rezaba para levantarse al día y ser una niña, algo que tiene que ver además con la construcción de la identidad de la que ha hablado, supongo que se refiere a eso…

Sí, me pareció muy brutal además como un niño de esa edad perdió la fe.

Uno de los adjetivos recurrentes para definir Young & Beautiful es que se trata de una película generacional. ¿Está de acuerdo?

Sí, pero yo no planteo lo de generacional como toda la gente de la misma edad, de un mismo lugar, sino de de determinada gente y cómo ve la vida. Si yo hubiese hecho esta película antes de la crisis los modos de ver la vida de los protagonistas hubiesen sido similares, mientras que los de otra gente de nuestra edad no se verían tan reflejados. Nosotros antes de la crisis ya habíamos decidido vivir así, ya okupábamos, no queríamos un trabajo de ocho horas que supusiera vender tu vida al sistema de mercado, de repente llegó la crisis y mucha gente que no se había planteado estas cosas, empezó a hacerlo, de modo que eso hizo que ese retrato generacional sea más amplio. Y me gusta que haya gente que se vea reflejada, pero la película no pretende tomar el pulso a la sociedad, después de un periodo de crisis, no es eso.

Además también hay algo intemporal en la película, ese paso a la edad adulta, o esa resistencia de ciertas personas a seguir los cauces establecidos.

Es un retrato generacional, pero también de un momento vital, no se trata de algo exclusivo de gente que nacimos en los ochenta, hay gente de la edad de mis padres que ha visto la película y se ha visto reflejada. Es una etapa de la vida, aunque también es cierto que hay gente no ha pasado esa etapa, o que ha pasado por ella sin plantearse cosas.

¿Pensó al hacer el documental en un público concreto?

No. Sí quería hacer una película accesible. Y tenía la curiosidad de ver cómo conectaría la gente mayor y quienes no han pasado por eso aún. Y me ha sucedido que los mayores se sienten identificados (aunque también me dicen que la crisis de los cuarenta es peor, y peor que la de los cuarenta las de los cincuenta; también hay gente que comenta que la vida es eso, eternas crisis), y luego la gente más joven, de veinte años, también conecta, de hecho Young & Beautiful ha sido seleccionada por el Gaztefilm Fest de Llodio, un festival organizado por niños y jóvenes.

Ha recibido diferentes premios, como el del público en Punto de Vista, o la nominación para los Premios Feroz, supongo que eso recompensa y da confianza.

Sí, aunque lo realmente increíble, por ejemplo en Punto de Vista, fue ver el día del pase la sala llena con la gente riéndose, disfrutando de la película… Después de Punto de Vista hubo como un parón de unos seis meses, y yo pensaba que Young & Beautiful ya había hecho ya su recorrido, pero después, desde octubre hasta ahora, ha vuelto a ser seleccionada en festivales, a ganar premios…

Supongo que se lo preguntarán mucho, pero ¿cómo ha sido la evolución de los personajes fuera de la película?

Poti, el cantante siempre dice que tuve mucha suerte de pillarle en un momento que estaba fatal. Ahora está mejor, trabaja en estilismo y maquillación… Nais, la madre, está estudiando psicología. Das volvió a bailar. Mi hermana, Ione, después de hacer un máster de fotografía, hizo el mismo máster de cine documental que yo y ahora hemos montado una productora, Hirukifilmak, con Garazi Erburu, la ayudante de producción en la peli, y hemos recibido una ayuda del Gobierno de Navarra para rodar su película.

Y usted, ¿cuál era su papel en la peli? ¿Hay algo de autorretrato, a través de los demás?

Sí. Cuando escribí la peli, yo estaba más presente, mi personaje era uno más, pero mientras grababa me di cuenta de que no funcionaba, quedaba antipático cuando yo hablaba de mi vida, resultaba forzado, y decidí solo entrar cuando ellos me metían, si hacían alguna pregunta…

Otra de las cosas que llama la atención, que cobra también protagonismo, es la presencia constante de la naturaleza…

Había veces que yo no sabía muy bien qué era mi peli. Yo me movía para ir a ver a los protagonistas, iba en tren o en coche, y eso tenía algo de road movie, otras veces me parecía una película de paisajes, porque asociaba a cada personaje concreto con un paisaje. En ese sentido creo que soy bastante romántica, en cuanto al movimiento artístico o literario. Por ejemplo a mi hermana la asociaba con lugares abandonados, raves, espacios okupados, humanos pero a la vez salvajes; a Poti, que es de Donosti, lo veía asociado a lugares con mar; a Das, aunque vivía en Madrid, solo lo grababa cuando venía a su pueblo, en Nafarroa, porque lo asociaba con su niñez, los campos de trigo; y a Nais la veía como la más urbana, quizás porque es la más terrenal, y también en la que hay una evolución más clara, desde la pequeña depresión en la que se encuentra al empezar la película, que identifico con lugares cerrados, hasta un momento en que va abriéndose, saliendo a espacios abiertos, paisajes…

¿La película le ha abierto puertas, tiene otros proyectos?

Sí me ha abierto puertas. Estuve mucho tiempo con esta película y eso supone que a veces la gente te diga si tiene sentido lo que estás haciendo, o que tú misma te lo plantees. He pasado momentos duros, pero yo siempre he querido hacer cine y lo cierto es que desde hace un año he tenido diferentes proyectos, por ejemplo las Píldoras de vida que he hecho para el Ayuntamiento de Iruña junto con Maddi Barber, sobre Carmen Baroja y Emiliana de Zubeldia, o las pelis de mi hermana o de Arantza Santesteban, que estamos produciendo desde Hiruki… Young & Beautiful, en cierto modo ha sido para mí una prueba, la prueba de que puedo hacer cine, y puedo vivir de él.

Para acabar, y puesto que menciona ese proyecto, Píldoras de vida, que visibiliza mujeres del ámbito cultural y estamos próximos al 8M ¿cómo valora la presencia y representación de mujeres en su profesión?

La presencia de mujeres en el cine me resulta insuficiente. En mi experiencia profesional de los últimos años he tenido la suerte de haber podido elegir trabajar rodeada de mujeres a las que admiro y de las que he aprendido mucho, pero no es representativo de la profesión. Todavía sigue habiendo una mayor presencia masculina en prácticamente todos los ámbitos, pero creo que es algo que deberían dejar de preguntarnos únicamente a nosotras y preguntárselo más a los hombres.

Publicado en Rubio de bote, colaboración quincenal para el magazine ON (diarios Grupo Noticias) 23/03/2019

Publicado en Rubio de bote, colaboración quincenal para el magazine ON (diarios Grupo Noticias) 23/03/2019