ENTREVISTA A JOSEBA ECEOLAZA

Foto: Jagoba Manterola

“Lorca fue, sobre todo, un activista social”

Joseba Eceolaza, escritor

En Tras la pista de Federico García Lorca Joseba Eceolaza sigue el rastro de la visita que el poeta realizó en 1933 a Navarra, al frente de La Barraca, en un libro que pretende además subrayar el activismo político de Lorca y la riqueza del republicanismo navarro.

Patxi Irurzun / Gara 11/11/19

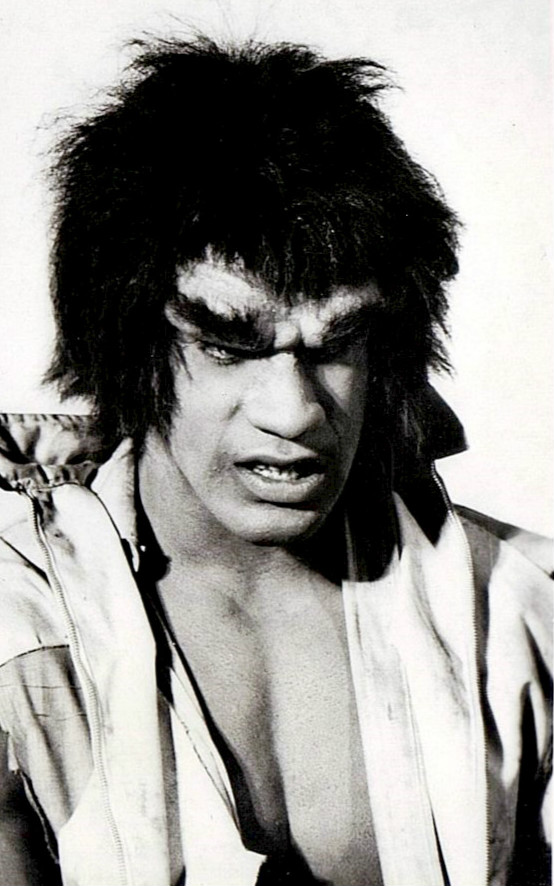

“¡Noble pueblo de Segovia!”. De esa manera saludó Federico García Lorca al público que había acudido a la plaza de toros de Estella en agosto de 1933 para ver actuar a La Barraca. Como una estrella de rock confundida en mitad de una gira interminable (la compañía de teatro universitario, de hecho, recorrió 64 localidades). En defensa de Lorca hay que decir, eso sí, que su error se debió más bien al nerviosismo y la tensión del momento, pues previamente él y los actores habían sido apedreados por los carlistas; y, sobre todo, que finalmente, la actuación y las palabras del escritor granadino consiguieron encandilar a los espectadores, quienes los despidieron con aplausos. Fue, pues, el triunfo de la cultura sobre la oscuridad y el fanatismo. Y ese, en definitiva, era el objetivo de las Misiones Pedagógicas, el proyecto dentro del cual se enmarca esta gira de teatro itinerante que trajeron a La Barraca y al universal poeta hasta Navarra. Lorca actuó en el teatro Gayarre de Iruña el 23 y 24 de agosto (tras un tenso pleno del ayuntamiento), en Estella y en Tudela, y visitó también otros lugares como Olite o el barrio de la Txantrea de la capital navarra. En Tras la pista de Federico García Lorca (publicado por Cénlit) Joseba Eceolaza, que ya había publicado anteriormente otros libros relacionados con la memoria histórica, como Camino Oscoz y otras historias del 36 (sobre la maestra navarra republicana asesinada tras el golpe militar del 36), sigue los pasos del poeta y nos pone en la pista del Lorca más político y de una Navarra republicana cuya memoria ha sido a menudo silenciada.

¿Cómo llega usted hasta esta historia? Creo que fue a través de un hallazgo en una investigación para otro libro

El libro surge en dos fases: primero leo un libro de Ian Gibson que describe el viaje de La Barraca en el verano del 33, donde el autor ya dice que esta compañía estuvo actuando, entre otros lugares, en Pamplona. Y segundo, ya me doy cuenta de que había una historia que merecía ser contada cuando investigando para el libro sobre Camino Oscoz encuentro una factura en el Archivo Municipal de Pamplona que emite el Teatro Gayarre para el Teatro Universitario de La Barraca por valor de mil pesetas, quinientas por cada día de actuación.

Para usted, que ya tenía ya cierta devoción por Lorca, aquel descubrimiento habría sido un tesoro…

Sí, he escrito unos cuantos artículos en prensa sobre Lorca, sobre su exhumación… Y todos los años, desde hace dieciocho, voy al homenaje que los gitanos le hacen el 19 de agosto en Víznar. Lorca forma parte de mi universo, más allá de su figura literaria, por sus valores republicanos, así que encontrar esa factura fue para mí una gran suerte y una buenísima noticia.

La visita de Lorca se enmarca dentro de las Misiones Pedagógicas, impulsadas por el gobierno republicano. ¿Qué importancia tuvieron?

Yo creo que tiene más importancia de la que se le ha dado. Se crea un museo itinerante, es decir se copian varios cuadros de grandes artistas del Museo del Prado y se exponen en pueblos. Hay una foto muy famosa de unas mujeres en Segovia, vestidas de luto, muy humildes, viendo cuadros de Velázquez. Son mujeres que de otras maneras nunca habrían conocido esos cuadros. Hay también cine itinerante, guiñoles… O, por ejemplo, uno de los datos que he podido conseguir gracias a esta investigación es que en Nafarroa se pusieron en marcha 81 bibliotecas, cada una de ellas con un mínimo de cien libros. Creo que hay que ser consciente y que es muy importante señalar que detrás de todo uno de los objetivos que había era acabar con la gran influencia que tenían la iglesia y los caciques.

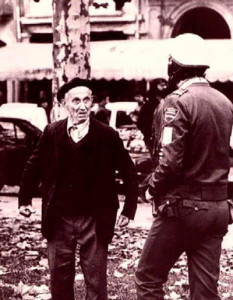

En Iruñea se desata una discusión en el pleno, en el que se discute si el ayuntamiento debe subvencionar y recibir oficialmente a La Barraca, y que también es una muestra muy elocuente de las dos pamplonas.

Sí, en eso hay dos aspectos destacables. Por una parte siempre se nos ha transmitido la idea de una Pamplona, en aquella época, muy conservadora, carlista, y además aburrida y gris. Pero la realidad es que el mundo republicano navarro era mucho más rico de lo que se creía, de otro modo habría sido imposible hacer una cooperativa que agrupaba doce panaderías, o una mutualidad médica, o que Lorca hubiera llenado dos veces el Gayarre. Por otra parte, el pleno pretende describir una situación social muy convulsa, de preguerra, y el enfrentamiento del pleno lo describe muy bien.

Además de en Pamplona, La Barraca visitó otros lugares, como Estella, donde tras un recibimiento hostil a Lorca este consiguió embelesar al público…

Con el discurso que Lorca realiza en Estella, después de ser apedreado por los carlistas, y que aparece en el libro, es cierto que consigue seducir al público, porque habla, entre otras cosas, de la importancia de que los actores de la compañía estén trabajando de forma voluntaria. La Barraca se encontró con situaciones similares en otros lugares: en Soria les intentaron pegar, en Jaca les prohíben actuar… En Navarra se puede decir que el balance de la visita de La Barraca es positivo, porque tiene éxito en las tres ciudades en que actúan (Pamplona, Estella y Tudela).

En La Barraca, por cierto, hay un actor navarro, José María Navaz…

Sí, es una figura sobre la que estoy ahora investigando. Navaz fue director del instituto oceanográfico de Vigo, y del de Donosti. Es un personaje curioso (¡un navarro oceanógrafo), un republicano ilustrado. Participó en la fundación de Osasuna, fue árbitro… Él mismo le transmite a Lorca algunas cosas sobre nuestra cultura, le habla sobre los pelotaris (en el poema Cante jondo Lorca los menciona) y en la visita del poeta a Pamplona este estuvo comiendo en Lagun Artea, una sociedad gastronómica en el barrio de la Magdalena, en la Txantrea; una visita en la que le llaman la atención dos cosas: el río (que es un elemento recurrente en su poesía) y el frontón.

Uno de los aspectos que a usted le interesa resaltar en este libro es el activismo político de Lorca, más allá de su reconocido valor literario