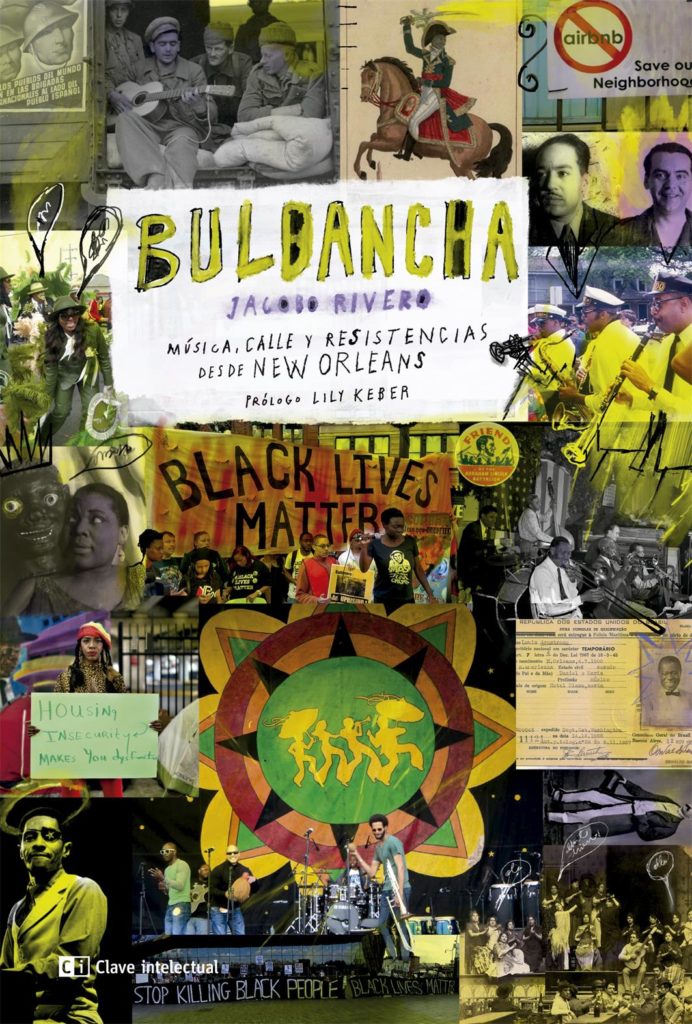

Entrevista a Jacobo Rivero

“El propósito principal de Bulbancha es poner en valor la potencia del mestizaje”

En Bulbancha el periodista y escritor Jacobo Rivero hace un magnífico retrato de Nueva Orleans, su música, sus músicos y sus movimientos sociales. El libro se presentó este jueves en la librería Kaxilda de Donosti (18:30h) y el viernes en Iruña en Katakrak (19:00h), dentro de las jornadas Atlantiko Beltza.

Bulbancha, “lugar de muchas lenguas”, así es como los nativos americanos conocían la ciudad de Nueva Orleans. Y esta, a lo largo de la historia ha hecho honor a su nombre, convirtiéndose en lugar de encuentro, refugio e intercambio cultural, con un idioma y signo de identidad común, como es la música: el jazz, el zydeco, las brass band… Nueva Orleans ha sufrido también de manera periódica diferentes catástrofes, como el Katrina, y sobre todo la calamidad de las administraciones, que, tal vez como castigo al espíritu alegre y combativo de sus habitantes, la ha abandonado a menudo a su suerte. Frente a ello, la sociedad civil siempre ha sabido organizarse y establecer redes de solidaridad y utilizar su mejor arma, la cultura, como motor de cambio y resistencia. El periodista, escritor, activista y melómano (ha sido, por ejemplo, ayudante de dirección en No somos nada, el documental sobre La Polla Records) madrileño Jacobo Rivero hace un magnífico retrato en Bulbancha. Música, calle y resistencias desde Nueva Orleans de esta ciudad, de su música, sus músicos, y, sobre todo, su carácter, ejemplo de cooperación colectiva y rebeldía artística y política, todo ello a través de un recorrido documental que nos lleva del Misisipi a Haití, o de Santiago de Cuba a Lavapiés y por el que pululan personajes como Louis Armstrong, Bessi Smith, Federico García Lorca o los combatientes afroamericanos de las Brigadas Internacionales.

¿De dónde proviene su interés por Nueva Orleans, su música y sus movimientos sociales?

Nueva Orleans siempre ha sido un referente a la hora de hablar de música, está en el mapa marcado como un lugar especial por los sonidos que han emergido desde allí: Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Dr. John, Allen Toussaint, Irma Thomas, Wynton Marsalis… Fui por primera vez en 2012 para hacer un reportaje sobre la comunidad latina de la ciudad y la situación tras el Katrina y me quedé enganchado, pensé que su escena musical era cosa del pasado y me encontré que al contrario estaba muy viva y muy presente. Tuve la suerte de volver en varias ocasiones a la ciudad, entre ellas para el Festival de Jazz de 2013, y hacer buenas amistades. En 2016 cuando ganó Donald Trump las elecciones presidenciales estaba allí y decidí hacer entrevistas con músicos y activistas de la ciudad para documentar sus puntos de vista, ahí empezó realmente el libro.

Tal y como cuenta en el prólogo uno de los propósitos del libro es remarcar el poder de la música como herramienta política, motor de cambio, crear comunidad… ¿Es algo que descubre en sus viajes a Nueva Orleans, que ya conocía de antemano?

Es algo que descubro allí. Tras la victoria de Trump muchos músicos y activistas cuentan que la historia de la ciudad siempre estuvo relacionada con situaciones difíciles: esclavitud, pandemias, huracanes, abusos policiales, racismo… pero que la música que se creaba apelaba a un espíritu de resistencia en positivo, que se fortalecía precisamente por la fuerza de la comunidad. Esto me pareció muy importante y muy útil en estos tiempos donde precisamente se fomenta el individualismo como modo de vida.

Desde el punto de vista formal adopta un formato documental, periodístico, son diferentes historias cercanas al reportaje, la entrevista… ¿Cómo arma el libro, hay hilos que llevan de unas historias a otras?

Sí. Seleccioné catorce historias que aunque en principio podían parecer alejadas tenían lugares comunes, vertebrados alrededor de la idiosincrasia de Nueva Orleans como lugar de agregación de diferentes culturas que habían creado un cuerpo donde la diversidad es un valor. Nueva Orleans solo se entiende a partir de la influencia primero de Haití y Cuba, pero luego de muchísimas otras mezclas de culturas. Lo curioso es que los capítulos se iban encontrando según los iba armando y ordenando. En ese sentido es en el que yo planteo el libro como si fuera un documental.

A lo largo del libro se repiten dos acontecimientos que marcaron mucho a la ciudad de Nueva Orleans, como son el Katrina y la pandemia y en los que, curiosamente, la identidad de la ciudad, su carácter resistente, y la cohesión social, se refuerzan, o es el salvavidas al que agarrarse…

Uno de los entrevistados, el Doctor Michael White, me comentaba que el jazz era la primera expresión cultural del lema Black Lives Matter. Las redes de solidaridad se han construido en la ciudad casi desde su fundación, cuando se crearon rutas de escapada de la esclavitud. Esas redes de una u otra forma han prevalecido en el tiempo. Ocurrió con el Katrina cuando la ciudad fue abandonada por las autoridades y ocupada militarmente y ha ocurrido igual con la pandemia, cuando muchos ciudadanos fueron abandonados a su suerte, especialmente las personas sin hogar. Frente a estas circunstancias la población siempre ha respondido desde la solidaridad y el apoyo mutuo. En ese sentido sus declaraciones son un ejemplo para otros lugares del mundo que sufren circunstancias similares.

El libro, aparte de todo lo mencionado, también puede ser una pequeña guía que descubre la cultura de la ciudad, sus músicas, sus músicos, ¿pensó también en eso al escribirlo?

Sí, era importante que las personas que leyeran el libro se hicieran una composición de la fotografía cultural y política de la ciudad más allá de lo que aparece en las guías turísticas. De su diversidad y la historia de sus rincones, también de la existencia de experiencias como su radio comunitaria, la WWOZ, o de activistas y músicas actuales como Cole Williams o Leyla McCalla. Así que el libro tiene también esa vertiente de reflejar lugares y trayectorias humanas poco conocidas. Sin voluntad de idealizar, sino de poner en conexión con geografías, culturas e influencias.

Entre todas las historias me ha llamado mucho la atención la de los afroamericanos que participaron en las Brigadas internacionales… ¿Qué nos puede contar sobre eso?

El contingente del Batallón Lincoln de las Brigadas Internacionales estuvo compuesto por unos tres mil voluntarios. Más de un centenar de ellos afroamericanos. Algunos dirigieron por primera vez columnas mixtas o equipos de enfermería. Fue una experiencia inaudita en un tiempo de luchas contra el fascismo. Aquello fue un ejemplo de internacionalismo que se oponía al racismo doméstico luchando a miles de kilómetros de sus casas, donde la segregación era la norma. Para aquella gente luchar en la Batalla del Ebro era luchar contra el racismo institucional en Estados Unidos. Creo que es una historia muy actual y útil en estos tiempos.

¿Nueva Orleans puede servir de modelo, como ejemplo de cooperación colectiva, rebeldía, para otras comunidades, es ese uno de los propósitos o el propósito principal de Bulbancha?

Más que ejemplo, creo que puede ser inspiración. El propósito principal de Bulbancha, que significa “lugar de muchas lenguas”, es poner en valor la potencia del mestizaje, entendido como lugar de encuentro desde la diversidad de procedencias, como lugar de encuentro y cooperación. En Nueva Orleans donde se hace más visible esa potencia es en la second line, una especie de pasacalles con música donde todo un barrio se implica y donde tiene tanto valor la gente que toca música, como la que acompaña el recorrido o baila desde el porche de su casa. Ese encuentro utiliza la consigna “We are One” y nadie es mejor que nadie porque se entiende que toda la gente construye un cuerpo común e igualitario de resistencia. Además es un ejercicio colectivo de respeto y memoria de las personas ausentes que aportaron a la comunidad. Un concepto y una forma de ver la vida muy práctica en cualquier lugar del mundo.