«Ultrachef», humor negro literario contra los concursos de cocina

Algunas de las recetas de Edorta Lamo para Ultrachef (Txuletón de sandía/Queso de peregrino/Tortillita de frutos del pantano/Foie gras de ratas del aire)

Madrid, 16 feb (EFE).- El joven cocinero Leontxo decide concursar en «Ultrachef» para impresionar al chico del que está enamorado, pero será ridiculizado por un jurado cruel que haría cualquier cosa por ganar audiencia y que acabará recibiendo su merecido.

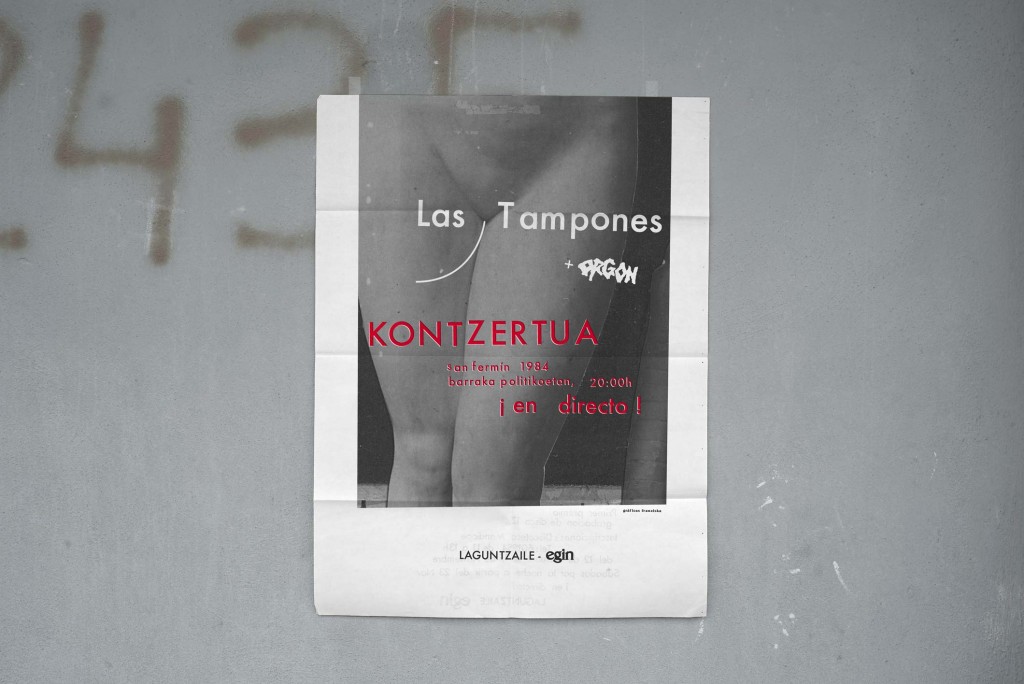

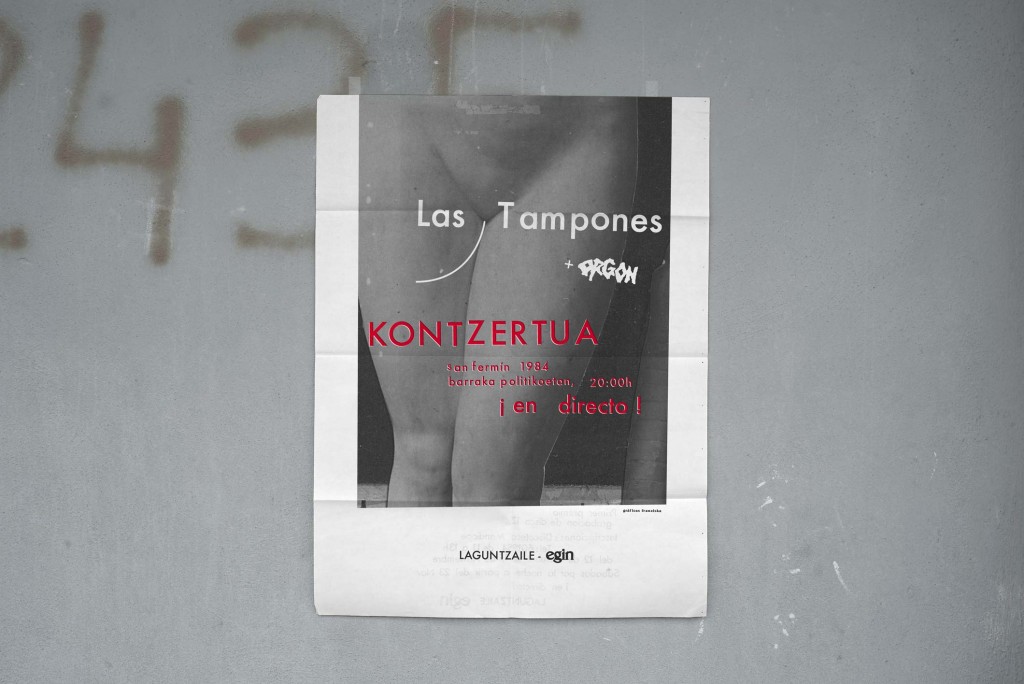

Es la trama que desarrolla en 95 páginas publicadas por Desacorde Ediciones Miren Lacalle, pseudónimo de quien fuese guitarrista y cantante de Las Tampones, una banda femenina de rock que actuaba con pasamontañas y cuyo estribillo más conocido fue: «Somos Las Tampones, estamos contra las reglas», recuerda en el prólogo el escritor Patxi Irurzun.

El grupo se disolvió y Lacalle se trasladó a Nueva York, donde primero trabajó en un puesto callejero de comida y después abrió un pequeño restaurante en el que dio de comer a Iggy Pop, Jonnhy Tunders o Los Ramones, que en algunos casos la invitaron a hacer coros en sus discos.

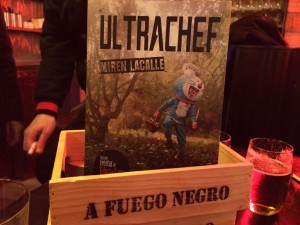

Pese a su experiencia gastronómica, ha sido el cocinero Edorta Lamo, del donostiarra A Fuego Negro, quien ha recreado algunas de las recetas que elabora Leontxo para el programa «Ultrachef», que da título a esta ácida crítica plagada de humor negro contra programas como «MasterChef», al que se parece peligrosamente.

Pako, Vanessa y Pepote componen un jurado caprichoso, autoritario y capaz de hacer llorar a los concursantes con sus comentarios. De hecho, en esta versión literaria el pintxo «queso de peregrino» recuerda al polémico «león come gamba» que le costó una durísima crítica y la expulsión a un concursante de «MasterChef».

«Es un relato divertido, vitriólico, con mucha miga. Un relato que me hubiera gustado escribir a mí», asegura Irurzun. Lo que no está tan claro es que guste a los jurados de los programas de talento culinario. EFE

CARTEL DE UN CONCIERTO DE LAS TAMPONES (1984

Publicado en ‘Rubio de bote’, semanario ON de los diarios de Grupo Noticias (13/02/2016)

Para nosotros, que no creíamos en nada, el punk-rock era una religión y la primera vez que yo fui a misa, el primer grupo al que vi tocar en directo (si todo esto no me lo estoy inventando, que también podría ser), fueron Las Tampones. Yo tendría por entonces, hacia 1984, unos quince años. Fue en el frontón de mi instituto y me quedé pasmado. Las Tampones era un grupo de chicas. Su canción más famosa decía “Somos Las Tampones y estamos contra las reglas”. Las Tampones aparecieron en el escenario con el rostro cubierto por pasamontañas, y en el caso de la cantante, que se hacía llamar Miren Lacalle, embadurnado de sangre.

Aquella imagen se me quedó grabada en la memoria, entre otras cosas porque ya nunca más volví a saber de aquel enigmático grupo, que desapareció de repente como si se lo hubieran tragado las tablas del escenario. Después vinieron muchos más conciertos, grupos, discos, canciones… A través de las canciones podría reconstruir toda mi geografía sentimental, trazar un mapa sobre la piel de mi corazón. Recuerdo el rock radikal vasco en los bares como ollas a presión del casco viejo. Los empujones. El olor a cerveza y serrín. Los pelotazos contra la persiana. Recuerdo como, en uno de esos bares, besé por primera vez a una chica, mientras de fondo sonaba Solidarity, de Angelic up stars. Recuerdo a Janis Joplin, cantando para mí en mis walkmans, el día que me extirparon el tumor. Recuerdo, en la fábrica, las cintas de Meat Loaf y de Rage Againts de Machine que me prestaba un compañero para aguantar el turno de noche. Recuerdo los trabajos, la universidad, los euskaltegis… Recuerdo a toda la gente que ha pasado por mi vida. Gracias a la música, lo recuerdo todo.

De Miren Lacalle, la cantante de Los Tampones, sin embargo, me había olvidado. Pero en una de esas carambolas sorprendentes que tienen la vida y la literatura hace solo unos meses recibí a través de Facebook un mensaje de una lectora que me pedía permiso y un prólogo para una novelita que iba a publicar y alguno de cuyos pasajes ubicaba en Zarraluki, el pueblo imaginario en el que transcurre Pan duro, uno de mis libros. “Me llamo Miren Lacalle” —me contaba— “y esta es la primera vez que escribo, porque las canciones que hice para Las Tampones creo que no cuentan”. ¡Las Tampones! No me lo podía creer.

Por supuesto, le contesté que sí. Decir que no habría sido como renegar de mi mismo, de mi pasado, de Zarraluki, de mis días instituto. Ultrachef—así se titula la novelita de Miren Lacalle—, además, habla de una de mis últimas obsesiones: los programas televisivos de cocina. Su protagonista es un concursante que decide tomarse la revancha contra el jurado tras ser eliminado de modo caprichoso y cruel, una especie de trasunto del tristemente famoso autor de “León come gamba” (de hecho el personaje se llama Leontxo). El libro viene acompañado, además, de las recetas de los pintxos que Miren Lacalle cita en la novela y a los que el joven y prestigioso chef del restaurante donostiarra “A Fuego Negro”, Edorta Lamo, ha dado vida (pintxos delirantes como “Txuletón de sandía” o “Foie de ratas del aire”). Yo he escrito el prólogo. Ha sido como volver a clase, o a misa. A aquel frontón del instituto, y a aquel primer concierto, que despertó, para mí que no creía en nada, la fe en la literatura y la música, en esa vida que he construido alrededor de ellas; en esa vida en la que todo, imaginación y realidad, se confunden y, sin embargo, para mí es tan cierta como que me llamo “Rubio de bote”.