Los ojos de la cajera tenían el color de los caramelos de café “7 de julio”. Su mirada era, en aquel súper superdesangelado, un tropezón entre los dientes, el único con sabor a algo dulce y humano. Fuera de eso, solo quedaban el frío del pasillo de los congelados, de las voces metálicas (“Vanessa acuda a caja”) y de las sonrisas cicatrizadas por los sueldos miserables de otras chicas, que ofrecían sus bandejas de promoción con croquetas de la abuela amasadas por máquinas industriales, batidos con bichos, hamburguesas vegetarianas de soja transgénica…

—54 con cinco —dijo después ella, señalando la máquina registradora, y fue como si escupiera los caramelos de sus ojos en un cenicero.

Solo había sido un espejismo y cuando se desvaneció la realidad se impuso, me vi, como tantas otras veces, sacando la cartera, mientras se amontonaba la compra sin recoger y en la cola las miradas de los clientes que venían detrás me encañonaban, amenazaban con fusilarme si no me daba prisa, si no mantenía el ritmo, si no me comportaba como un consumidor diligente, como un pizpireto despegabolsas.

Las cajas de los supermercados son el resumen perfecto del capitalismo, nosotros haciendo cola en ellas, colocando sobre la cinta las pechugas de pollo, los preservativos, las latas de cerveza, no hay tiempo que perder, nosotros sacando las tarjetas de crédito, el DNI, el carnet de cliente fidelizado, y la máquina registradora haciendo clin, clin, que pase el siguiente, que no pare la fiesta, el blues de los códigos de barras, ey, chica, vamos, mírame otra vez, déjame otra vez morder tu mirada con olor a cafetera, ey, chica, dime al menos que tengo más de dos minutos para despegar estas puñeteras bolsas y poner los congelados donde no abollen el pan de molde…

—Póngase a un lado caballero, por favor…

Bueno, buen intento, pero no me voy a conformar con eso, chica, esta vez no, estoy más que harto y no pienso seguir soportándolo, yo ya no soy un hombre con prisas, yo ahora soy un peatón, el corazón de mi coche ha reventado y ahora el mío late más despacio, más tranquilo, más dulce, más humano, así que, chica, recogeré mis bolsas sin prisa, me tomaré el tiempo que haga falta, no el que decidan con un cronómetro en un consejo de administración los dueños de este garito y del mundo, ni el que me impongáis vosotros, los que esperáis detrás, en la cola, y sentís ganas de cortarme el cuello con el tíquet del parking, no os preocupéis, por ahí viene Vanessa, moved los carritos, corred, a ver quién llega antes a la otra caja, vended vuestras almas al diablo en un cruce de caminos, todos ellos llevan al mismo lugar, todos acaban haciéndoos volver al súper, y solo yo, el último peatón, conozco la salida a este matadero, eso fue lo que pensé, ya en la calle, con mis bolsas de la compra en las manos, los congelados juntos, el pan de molde intacto, mientras los monovolúmenes pasaban ante mis ojos, y los conductores volvían a encañonarme con sus miradas, y ante mí se extendían las aceras vacías, y las grúas paradas, y un sol con hambre de sangre y vino pastando y engordando entre los descampados, entre los esqueletos de las VPO, entre los escombros del capitalismo, un sol enorme y rojo hacia el que yo, el último peatón, o puede que el primero, eché a andar, deshaciendo entre los dientes miradas con sabor a café, masticando espejismos, tarareando para espantar la madre de todas las resacas, la del 7 de julio, este blues, el blues de los códigos de barras, oh yeah!

Miguel Ángel Mala, que encima es un escritor como la copa de un pino (su libro de cuentos La cruz de barro es de lo mejorcico que he leído últimamente), reseña extensamente ‘¡Oh, Janis, mi dulce y sucia Janis!’ en la revista de cultura Factor Crítico.

¡Oh, Janis, mi dulce y sucia Janis! Memorias de una estrella del Porno (Amateur), de Patxi Irurzun

…déjate de moñadas, olvídate de París porque yo voy a ponerte mirando a Cuenca

Yo era Dick Grande, todo un profesional, con la polla caliente y el corazón frío.

Animal, fusil, metralleta, zanahoria, boa, pepino gigante, escobón, buzo con su cremallera, blakandeker, pitón que se me había desenroscado desde la raíz de los testículos al centro del pecho, salchicha, minga, halcón majestuoso, polla desproporcionada como el taxímetro que el enano había puesto en marcha para cobrarle la carrera a mi negrita, morcilla, pito como un tablón, a manguerazo limpio, un fresón con su propio y palpitante corazoncito, cohete, Arco de Triunfo, ciruelo, Obelisco, serpiente, rabo de lagartija, churro, alcachofa, tipi indio, batidora, AK 47, chupachús, trabuco, chorizo de Pamplona, brocha gorda, diamante luminoso, locomotora de vapor, toro embistiendo el burladero… son algunas de las metáforas que Patxi Irurzun enarbola para referirse al pene del protagonista, generando una auténtica lírica de la cacofonía, del eufemismo genital, en la que cualquier objeto protuberante es susceptible de convertirse en un pene y cualquier materia húmeda y penetrable, de ser un coño, una boca, un ano.

La trama del libro comienza con un barrendero catapultado al mundo de la pornografía (amateur) durante un viaje a Cuba, y discurre entre el relato de su vida pasada y los episodios posteriores al encuentro con la dulce y sucia Janis. El inicio encierra una filosofía de la experiencia, las prácticas adolescentes, los primeros escarceos, la represión, las cintas de porno de videoclub caseros, las revistas –Liv o Penthouse– con las que los tíos nos la meneábamos en los ochenta y noventa, cuando Internet aún no se había extendido por el mundo y Redtube o Petardas no vibraban en las pantallas ofreciendo imágenes gratuitas a millones de salidos de edades comprendidas entre los doce y los ochenta años, o cuando quiera que a un hombre ya se le deja de poner lo bastante dura para poder hacerse una paja tranquilo.

Patxi Irurzun disecciona entonces un mundo asexualizado, el de las ciudades de provincias, en el que la mayoría de los hombres tienen acceso a un número muy reducido de mujeres con las que mantener sexo –que no sean las prostitutas del puticlub de turno–. Un mundo cerrado y hostil a las pollas libres, a los coños libres, en el que, como decían del País Vasco hasta hace bien poco, follar no era pecado, sino un milagro.

Así nos alecciona sobre el ritual de galanteo en las ciudades de provincias, esta vez entre dos barrenderos de Pamplona durante los Sanfermines, uno de los peores momentos y lugares del mundo para serlo.

Después de las miraditas, alguno de los dos se lanzó un día y ejecutó un leve cabeceo con la cabeza, acompañado del proverbial ¡epa! Después de repetir ese mismo gesto durante muchas mañanas, un día yo descubrí que ella despejaba un poco más el camino, (…) comenzamos a sonreírnos, y algunas semanas después, por fin yo me aventuré a sacar un cigarrillo y pedirle fuego. Luego, estuvimos pasando el parte meteorológico (…) para pasar a otro tipo de temas más trascendentales, como el resultado del partido de Osasuna, o si terminarían alguna obra antes de sanfermines.

Hasta que por fin la tensión sexual se resuelve en un coito vertiginoso en el cuarto de las escobas y ambos pueden saciar «… el hambre atrasado, de muchos siglos, […] de esta ciudad monjil y cortapichas». Y he ahí uno de los temas del libro, la lucha contra esa capa amargante que asfixia los instintos –simples, pero legítimos– del protagonista. Vamos, las ganas locas de follar. Es esta antimateria del erotismo la que le empuja a convertirse en Dick Grande, y Patxi construye los cimientos que sostendrán una ideología pornográfica:

[…] parecía que yo no estuviera actuando (de hecho, no lo estaba haciendo) y eso era lo que molaba a los guarros y frustrados que se las compraban, (...) la ilusión de que tíos feos como ellos, pelmas, borrachuzos, que se tiraban pedos, a los que les olían los pies y el aliento, que se corrían al segundo empujón, a los que las mujeres miraban como si fueran cucarachas, (…) podían acostarse un día con una auténtica tía buena, y que ella se la chupara y no tuviera arcadas, (...) levantara sus ojos angelicales y les mirara a la cara, y que en ellos se leyera, «me gusta chuparte los cojones, me saben a gloria, eres todo un macho».

Irurzun carga contra la hipocresía de una cultura en la que el porno está mal visto pero todo el mundo lo cultiva de uno u otro modo, un lugar en el que los adolescentes se la cascan viendo un canal de porno blando junto a la abuelita dormida, «o los matrimonios meapilas miren de reojo y luego él se la malfolle a ella en la postura del misionero, con prisas y remordimientos». Y dignifica la labor de los operarios del sexo con argumentos difícilmente refutables:

[…] putas aquí somos todos, Dick, y nos salen chulos a los que rendir cuentas en cada esquina, toda la vida trabajando, aguantando a encargados, jefes, gilipollas ¿para qué?, para pagar una hipoteca, un coche cada diez años, unas vacaciones en la playa en las que vas a acabar hasta la coronilla de tu mujer y tus hijos

Son reproches fruto de anhelos largamente reprimidos, en los que Patxi nos da una visión masculina centrada en las películas porno, sin ambages, con una sinceridad brutal cuya misma desmesura vuelve al libro –a la trama– irresistiblemente ingenua. Y es que el humor desafía los tópicos cuando las imágenes se vuelven tan desproporcionadas:

Al final, la polla se me achicharró, la saqué convertida en un trozo de txistorra y se la metí en la boca para que la comiera como si su lengua fuera un trozo de pan para untar.

O ésta otra:

[…] aquellas chicas que te hacían una mamada, sin sacarse la polla de la boca, y repitiendo despacito el nombre de su pueblo, Fustiñana, Cintruénigo, Ribaforada…

O ésta otra:

Ya veía que me hacían ponerme unos leotardos de banderillero, con la tranca (…) usada como perchero para que aquella nibelunga gigante vestida de matadora colgara la montera mientras le hacían un sándwich un bandolero y un guardia civil.

En definitiva, un festival de expresiones que rozan el absurdo, imágenes mezcladas con un casticismo de La hora chanante, en el terreno del surrealismo, de la burla infame llevada a sus últimas consecuencias, un derribo en toda regla de los principios morales que han sustentado la vida de nuestros padres y abuelos, y que tanto daño nos han hecho. Porque hay en este libro un deseo de transgredir los patrones impuestos que nos han coartado durante siglos en este país de miras microscópicas en el que nos ha tocado vivir, del que Patxi se descojona hasta la náusea.

Para ello recurre a la exaltación continua de la genitalidad masculina pero en la segunda mitad, sobre todo durante y tras el paso por Manila, las imágenes genitales pierden variedad y el autor se centra más en asuntos de índole social o filosófica, en estudiar la barbarie humana y demoler los cimientos de la sociedad bienpensante, filipina, navarra, independentista y no independentista, con Dick Grande convertido en un Ignatius J. Reilly que subvierte el orden de lo real.

Tras esta mención al personaje de John Kennedy Toole se halla la relación con obras centradas en el porno, como el cuento «Señoritas en sepia» del Juan Manuel de Prada de El silencio del patinador, «Prefiguración de Lalo Cura» del Bolaño de Putas asesinas, el lenguaje de Historias del Kronen –sin los diálogos efervescentes de Mañas–, el descaro de Anaïs Nin o Henry Miller en sus obras más guarras, la voluptuosidad incendiaria y machista de Sade, en fin, la ética de perdedor nato, imposible de ser integrado en la materia social, que aqueja al protagonista de La conjura de los necios.

Porque Irurzun es un autor leído, sin duda, alguien que rasga la tela de la cultura oficial con alusiones deformadas por el prisma del porno «París bien vale una picha», de la historia oficial y de la literatura oficial, de todo lo que suene a instituido o establecido, transformando a la esposa facciosa de un político conservador en una meretriz libidinosa que le pide al protagonista que le dispare con su nueve milímetros Parabellum en una lucha de clases en la que el narrador –o el autor– apunta al centro de todo lo que detesta, sin contemplaciones.

No podían faltar, por supuesto, los destellos de filosofía existencial, la búsqueda de un camino. Como dice Bardamu, director de películas porno artísticas: «Nadie lucha contra el sistema o por una causa, todo el mundo en realidad lucha contra sí mismo». Pero el protagonista pronto se dará cuenta de que sus ilusiones son castillos de papel, aunque siga «resistiéndome a reconocer que mi sueño era un sueño húmedo –es decir, que hacía aguas por todos los lados, menores y mayores, vamos, que era una mierda de sueño–».

En cierto modo, Irurzun utiliza el sexo –o más bien la polla, como epítome masculina de ese concepto–, como herramienta para descifrar la realidad, para hacer investigaciones en la crudeza del mapa del mundo:

Juliette introdujo de un zarpazo su mano en mi calzoncillo y se metió mi polla, convertida repentinamente en una antorcha, en su garganta, bien al fondo, iluminándolo todo, permitiéndome ver los barrancos y grutas sin fondo que la poblaban, apenas durante unos segundos, y cuando después se la sacó de la boca el fuego se había extinguido (…)

[…] recorrí lentamente los bordes púrpura de aquel misterioso agujero negro lleno de secretos, y después lo metí dentro, lo giré, hurgué en él como si allá se encontrara la respuesta a todas las preguntas, quiénes somos, de dónde venimos, por qué nos cagamos y nos meamos en los mismos orificios que nos dan la vida y el placer…

Por último, creo conveniente aportar mi granito de arena a la interpretación de obras como la de Irurzun señalando una de sus alusiones culturales, cuando se refiere a «La aeronave de los locos», que evidentemente tiene relación con la nave de los locos, concepto antropológico difundido en obras variopintas como la de Pío Baroja. Se trata de una imagen de las fiestas de transgresión, los rituales carnavalescos, el mundo al revés del que hablaba Bajtín en su mítico libro sobre la cultura popular.

Aquí están Rabelais y Sade y tantos otros que convirtieron su pluma en un pene eyaculador, en una boca que vomitaba, en un grano supurante, en cualquier órgano, orgánulo o conducto que pueda verter alguna excrecencia líquida o sólida al exterior, un revulsivo de humores corporales batidos en la inconmensurable olla que es la literatura, que sirve para expresar conceptos tan abstractos como la pertenencia a un mundo del que provenimos y al que volveremos sin duda, en el que estamos sólo aparentemente escindidos.

Los rituales de transgresión nos desinhiben lo bastante para dejar atrás juicios y prejuicios, principios, suposiciones, mojigaterías y prevenciones en las que están fundadas nuestras sociedades, un peso que nos abriga pero también nos aprisiona, y he ahí la vía de escape a las barreras que nosotros mismos hemos forjado y en la que tratamos de aislarnos de una realidad sin cajones, sin protocolos, sin firmezas a las que asirse.

Y eso, en resumen, es este libro: una explosión de esperma en la cara del lector.

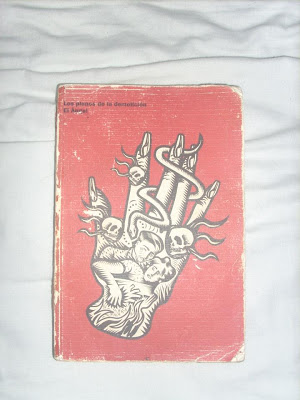

Hoy he venido a casa con una caja llena de libros. En apenas una semana, con mi cumpleaños de por medio, he tenido unos regalos impagables. Primero fue la edición de Los planos de la demolición de El Ángel, que generosamente me envió alguien quien conoció al autor y a algunas de las personas de su entorno, muchas de las cuales inspiraron poemas de este libro ya mítico e inecontrable, esta pequeña joya (joya robada, además, según se desprende de la dedicatoria escrita en la primera página de este ejemplar, que ‘tengo para mí’, como dicen algunos guais, que ha pasado por muchas manos antes de llegar a las mías, manos que han vivido, tocado, acariciado, fumado, bebido, vivido mucho). Los planos de la demolición, con la genial portada de Rodrigo Cabezas, lo editó El Europeo /La tripulación, revistas legendarias ambas en las que yo publiqué mis primeros relatos y que dirigía Alberto García-Alix (todavía recuerdo su voz cavernosa, con el rumor de una Harley rugiendo en la graganta, a través del teléfono).

Y hoy he conseguido, me han regalado, un comic no menos mítico, Jamón de gorrión, de Simónides, un tebeo que recopilaba historietas publicadas en El Víbora, Egin y Makoki, y que levantó polvareda en su día, a mediados de los ochenta, fue retirado de la red de bibliotecas de Navarra y que retrata el ambiente, bronco y guerrero de una Iruña que la carcundia foral trató/trata de invisibilizar vía querella judicial, algo a lo que le tienen afición en la misma medida que odian cualquier cosa que se salga de su cuerda.

Hasta Jamón de gorrión llegué a través de las «Idas y venidas» de Miguel Sánchez-Ostiz, su último y adictivo como todos los demás dietarios, tanto que apenas acabé de leerlo busqué en las bibliotecas el primero de ellos, La negra provincia de Flaubert, en el que Simónides vuelve a aparecer. Otro libro de Sánchez-Ostiz, el Mundinovi, también publicado en Pamiela, aguarda en esa caja con la que hoy he vuelto a casa, y junta a ella, más incunables, Perro de prensa, del magnífico Javier Eder, que lo ha puesto en mis manos alguien todavía más magnífico, la Silva curiosa de historias de Angel María Pascual... Hoy soy, en fin, un hombre feliz. «A mí, regalarme libros», digo siempre cuando se acerca mi cumpleaños (aunque ya empiezo a abarcar más de lo que puedo), y hasta en eso he tenido suerte, pues mi madre me ha regalado el último de Bukowski y, sin querer, me ha tocado un ejemplar raro, que acaba y vuelve a empezar: las primeras viente páginas se repiten al final del libro. Os debo una, a ti, mamá, a Javier,a Jesús, a David, a Txema… Os debo una muy gorda.