Mi primera experiencia con las drogas

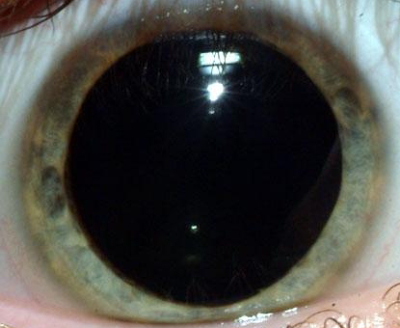

En séptimo de EGB me pusieron gafas. Cada vez que escribían algo en la pizarra tenía que preguntarle a mi compañero qué era lo que ponía. Al principio se trataba sólo de algunas palabras, y yo creía que se debía a la mala caligrafía del profesor. Luego fueron frases enteras y como me daba vergüenza preguntarle todo el rato al compañero le copiaba del cuaderno. Al final se lo dije a mi madre y decidió llevarme al oculista. Mi hermana también vino. Antes de entrar en la consulta una enfermera nos echó unas gotitas en los ojos «para dilatar las pupilas». Mientras esperábamos nuestro turno me puse a leer «Las aventuras del pequeño Nicolás», pero de repente las letras se borraron, así que empecé a hablar con mi hermana. Ella dijo: -los minutos hacen gimnasia desnudos- y yo entendí lo que quería decir. Vimos una monja con tres ojos sentada frente a nosotros. La monja se arrancó uno de ellos de la cara, se lo metió en la boca y dijo que sabía a mandarinas. Nos ofreció unos chupetones, pero le contestamos que nos gustaban más las orejas de regaliz de nuestra mamá. Luego le comenté a mi hermana que habíamos fichado a la estatua de la libertad para el equipo de minibasquet del colegio. Ella se alegró por mí y se tiró un pedo de colores.

Cuando entramos a la consulta nos colocaron frente a un cartelito con letras que bailaban rocanrol. Mi hermana, a la que le habían puesto gafas el año anterior, les vio sin ellas las bragas a las letras de la última fila. A mi, que no llevaba gafas, me pareció que aquellas letras fumaban puros, sobre todo las de más abajo. Nos echamos a reír. Todo estaba al revés. El médico se puso un casco de minero, con linterna y todo, y se zambulló de cabeza en mis ojos. Cuando salió traía trocitos de coral que colocó delante de mí hasta que, detrás del humo, conseguí ver todas las letras. La P tenía una espinilla terrible en la frente. La S era una chica haciendo estriptis. Bien. Todo arreglado. Yo necesitaba gafas. Mi hermana no.

—¿Y puedo ponerle las gafas de la chica al chico?—preguntó mi madre.

—Pues sí, qué coincidencia—- dijo el médico —Si le gustan al chaval, sí— añadió, y me miró.

—Sí, me gustan. Son muy magnoliaceas—- dije yo.

A mi madre se le escapó la risa. El médico me miró extrañado. Mi hermana opinaba que a ella las gafas le parecían más bien tripanosómicas.

—Puede ser— pensé, y luego le pregunté al médico si tenía que llevar las gafas siempre.

—No, sólo para ir al cine, en casa, en clase y por la calle— contestó.

—Okey Makey— dijo mi hermana, se puso de pie, le besó la mano y el paquete de tabaco al médico y salimos de la consulta.

En la calle el sol era un espadachín loco. Me puse las gafas. Echaban un película en tecnicolor con miles de hormigas dando volteretas en una discoteca. Entramos al coche. Me quité las gafas. Mi madre arrancó y en medio segundo llegamos a casa. Salimos del coche. Me puse las gafas. Vaya lata.

—¡A la mierda!— grité, y me las volví a quitar, las tiré al suelo, las pisoteé, les dí una patada, las mandé al centro de la carretera, donde una excavadora que conducía el alcalde en persona las apisonó…

—¡No!— gritó mi hermana entonces, y cogió la excavadora, la tiró a una papelera, con alcalde y todo, recuperó las gafas y les hizo un liftin. Quedaron como nuevas. Me las devolvió.

-Ten en cuenta que el año que viene me toca llevarlas a mí- dijo.

Tenía razón, así que me puse otra vez las gafas. Vi pasar un coche de plastilina con gansters que disparaban calcetines de deporte lavados con Ariel.